ほんこくじ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方本圀寺のお参りの記録(1回目)

投稿日:2024年11月15日(金) 19時23分37秒

参拝:2024年11月吉日

京都市山科区のお寺です。

特別拝観というわけではないのですが 近くまで来たので せっかく大本山寺院があるのだからお参りしようという感じです。

近くに天智天皇の山科陵があり 住所にも御陵という字が入ります。御陵の方は駐車場が近くに見つからず諦めました。

街を抜け 琵琶湖疎水脇のランニングロードを通り 正嫡橋を渡ると総門があります。

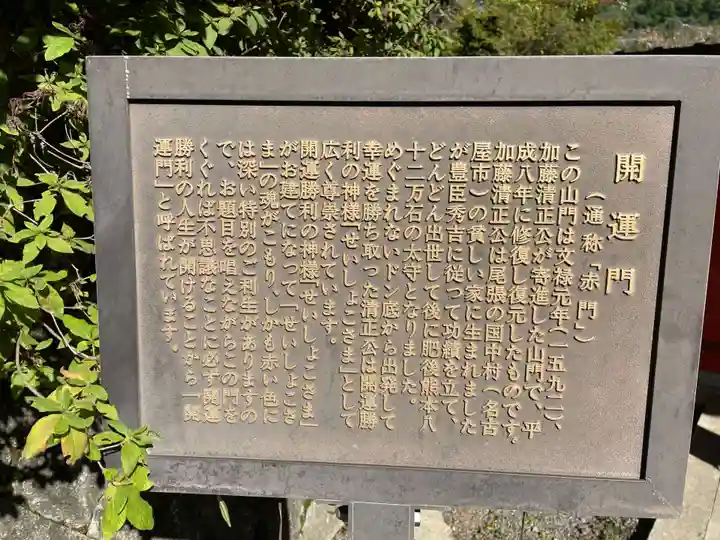

さらに進み 駐車場すぐの所に開運門(赤門)があります。

こちらの開運門は加藤清正の寄進だそうです。

境内に入ると 大本堂前にも門 これは仁王門です。さすがですね 門が3基です。

たまたま参拝者は他にはおらず ゆっくりお参りできました。

大本堂も本師堂もとても立派でした。

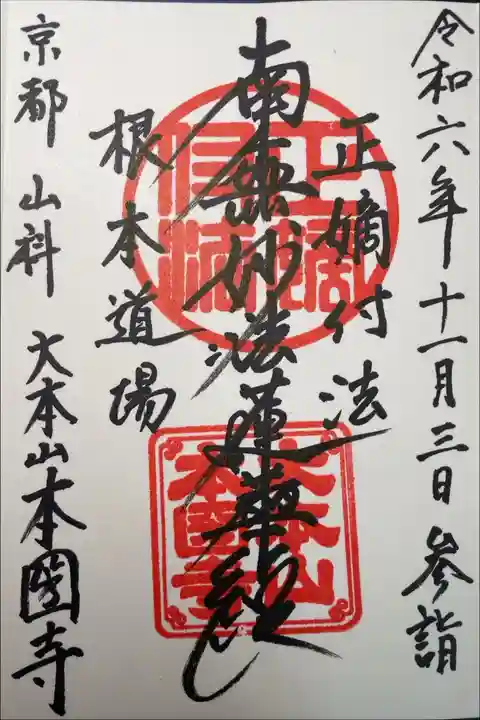

寺務所で御朱印を拝受したのですが とてもていねいに応対してくださり 信徒さんが作ったと思われるにおい袋をいただきました。

ピンポン押してよかった~。

山号は大光山 宗旨は日蓮宗 寺格は大本山(霊跡寺院) ご本尊は三宝尊 創建年は建長5年(1253年) 開山は日蓮 中興年は1971年(昭和46年) 中興は伊藤日瑞です。

由緒については

寺伝によれば 建長5年(1253年)8月に日蓮が鎌倉松葉ヶ谷に建立した法華堂が本国寺の起源という。

なお 松葉ヶ谷の草庵(法華堂)の所在地については複数の説がある。

日蓮が伊豆国伊東(現・静岡県伊東市)への配流(伊豆法難)から戻った後 弘長3年(1263年)5月に法華堂は再興され 本国土妙寺と改称された。

寺では日蓮を高祖 弟子の日朗を二祖と位置づけている。

嘉暦3年(1328年)に 後醍醐天皇の勅願所となっている。

本国寺が鎌倉から京都へ移ったのは貞和元年(1345年)3月で 四祖日静上人の時である。

日静は室町幕府初代将軍足利尊氏の母・上杉清子の弟で 尊氏の叔父であった。

そのため 幕府からの支援もあり 日静は光明天皇より寺地を賜ると六条堀川に寺基を移転させた。

また 天皇から「正嫡付法」の綸旨も受けている。

寺地は北は六条坊門(現・五条通) 南は七条通 東は堀川通 西は大宮通までの範囲を占めた。

以降も寺は足利将軍家の庇護を受けたほか 応永5年(1398年)には後小松天皇より勅願寺の綸旨を得ている。

比叡山延暦寺を御所の艮(北東・鬼門)とすると 本国寺は坤(南西・裏鬼門)に当たるため 皇室からも崇敬された。

こうして本国寺は六条門流の祖山として隆盛を誇った。

文明14年(1482年)に 後土御門天皇の勅諚により「法華総本寺」の認証を受けている。

とありました。

特別拝観というわけではないのですが 近くまで来たので せっかく大本山寺院があるのだからお参りしようという感じです。

近くに天智天皇の山科陵があり 住所にも御陵という字が入ります。御陵の方は駐車場が近くに見つからず諦めました。

街を抜け 琵琶湖疎水脇のランニングロードを通り 正嫡橋を渡ると総門があります。

さらに進み 駐車場すぐの所に開運門(赤門)があります。

こちらの開運門は加藤清正の寄進だそうです。

境内に入ると 大本堂前にも門 これは仁王門です。さすがですね 門が3基です。

たまたま参拝者は他にはおらず ゆっくりお参りできました。

大本堂も本師堂もとても立派でした。

寺務所で御朱印を拝受したのですが とてもていねいに応対してくださり 信徒さんが作ったと思われるにおい袋をいただきました。

ピンポン押してよかった~。

山号は大光山 宗旨は日蓮宗 寺格は大本山(霊跡寺院) ご本尊は三宝尊 創建年は建長5年(1253年) 開山は日蓮 中興年は1971年(昭和46年) 中興は伊藤日瑞です。

由緒については

寺伝によれば 建長5年(1253年)8月に日蓮が鎌倉松葉ヶ谷に建立した法華堂が本国寺の起源という。

なお 松葉ヶ谷の草庵(法華堂)の所在地については複数の説がある。

日蓮が伊豆国伊東(現・静岡県伊東市)への配流(伊豆法難)から戻った後 弘長3年(1263年)5月に法華堂は再興され 本国土妙寺と改称された。

寺では日蓮を高祖 弟子の日朗を二祖と位置づけている。

嘉暦3年(1328年)に 後醍醐天皇の勅願所となっている。

本国寺が鎌倉から京都へ移ったのは貞和元年(1345年)3月で 四祖日静上人の時である。

日静は室町幕府初代将軍足利尊氏の母・上杉清子の弟で 尊氏の叔父であった。

そのため 幕府からの支援もあり 日静は光明天皇より寺地を賜ると六条堀川に寺基を移転させた。

また 天皇から「正嫡付法」の綸旨も受けている。

寺地は北は六条坊門(現・五条通) 南は七条通 東は堀川通 西は大宮通までの範囲を占めた。

以降も寺は足利将軍家の庇護を受けたほか 応永5年(1398年)には後小松天皇より勅願寺の綸旨を得ている。

比叡山延暦寺を御所の艮(北東・鬼門)とすると 本国寺は坤(南西・裏鬼門)に当たるため 皇室からも崇敬された。

こうして本国寺は六条門流の祖山として隆盛を誇った。

文明14年(1482年)に 後土御門天皇の勅諚により「法華総本寺」の認証を受けている。

とありました。

開運門(赤門)

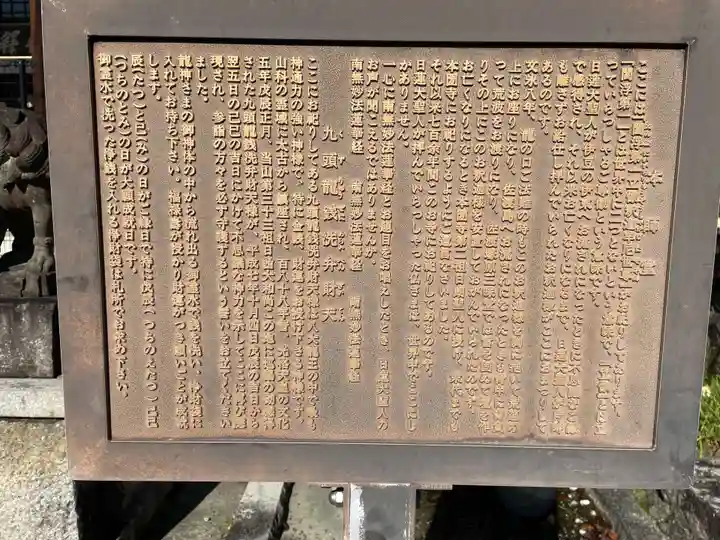

開運門の由緒書

鐘楼

手水は 龍でした

宝船

寺務所

仁王門

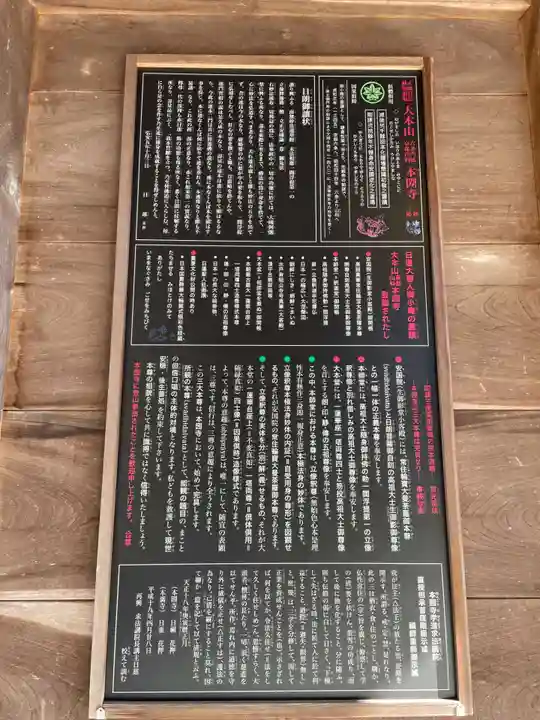

由緒などいろいろ書かれています

大本堂

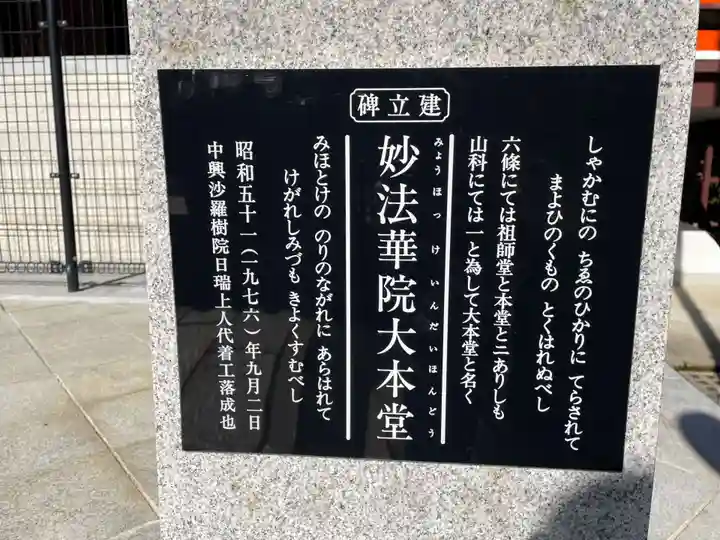

妙法華院大本堂 再建の碑

日蓮聖人像 ですよね

本師堂

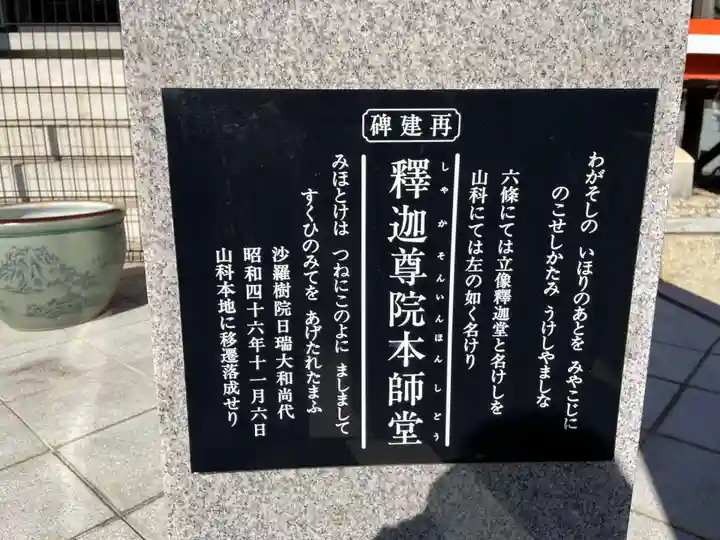

本師堂由緒書

釈迦尊院本師堂 再建の碑

客殿

本師堂前に

すてき

投稿者のプロフィール

くるくるきよせん3186投稿

「すてき」 をくださるみなさま、ありがとうございます。 拙い投稿ですのに、本当に感謝しかありません。 2022年の正月に、ふと思い立って古都の寺社巡りを始めました。 由緒書きを読んだり、お話を伺...もっと読む

ホトカミ見ました! で広がるご縁

ホトカミを見てお参りされた際は、もし話す機会があれば住職さんに、「ホトカミ見てお参りしました!」とお伝えください。

住職さんも、ホトカミを通じてお参りされる方がいるんだなぁと、ホトカミ無料公式登録して、情報を発信しようという気持ちになるかもしれませんし、

「ホトカミ見ました!」きっかけで豊かな会話が生まれたら、ホトカミ運営の私たちも嬉しいです。