ぎょうがんじ(こうどう)|天台宗|霊麀山

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方行願寺(革堂)のお参りの記録一覧

絞り込み

1004年に行円が一条小川の一条北辺堂の跡地に一条北辺堂を復興し、新たに行願寺と名付けたものです。

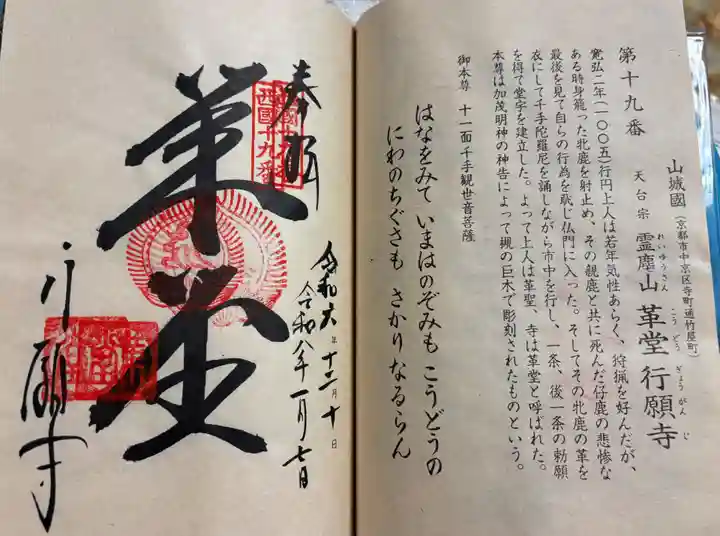

行円は仏門に入る前は狩猟をしていましたがある時、山で身ごもった雌鹿を射たところ、その亡くなった雌鹿の腹から子鹿の誕生するのを見て、殺生の非を悟って仏門に入りました。

行円はその雌鹿の皮を常に身につけていたことから、皮聖、皮聖人などと呼ばれ、それによって当寺の名も革堂と呼ばれるようになりました。

後に復興されましたが、1242年に住僧の放火により門や幾つかの建物を残してほぼ全焼してしまいました。しかし、しばらくして再興されました。

豊臣秀吉による都市計画のため、1590年に寺町荒神口(現・上京区、京都御苑東側)に移転しました。1708年に起きた宝永の大火後には寺町荒神口の旧地からやや南に下がった現在地に再び移転しました。

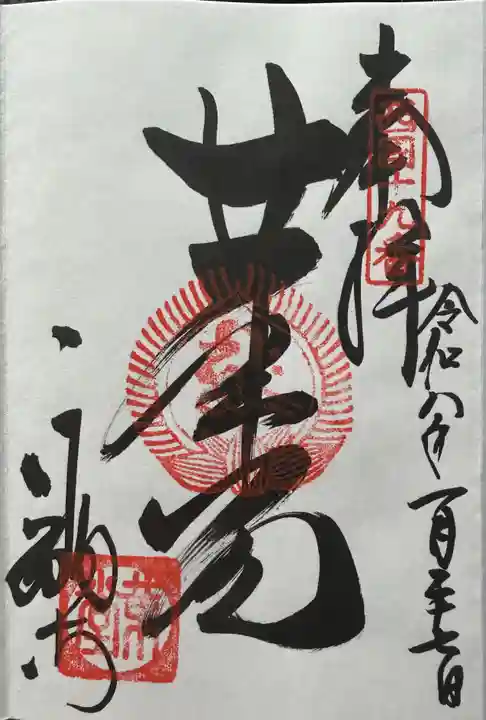

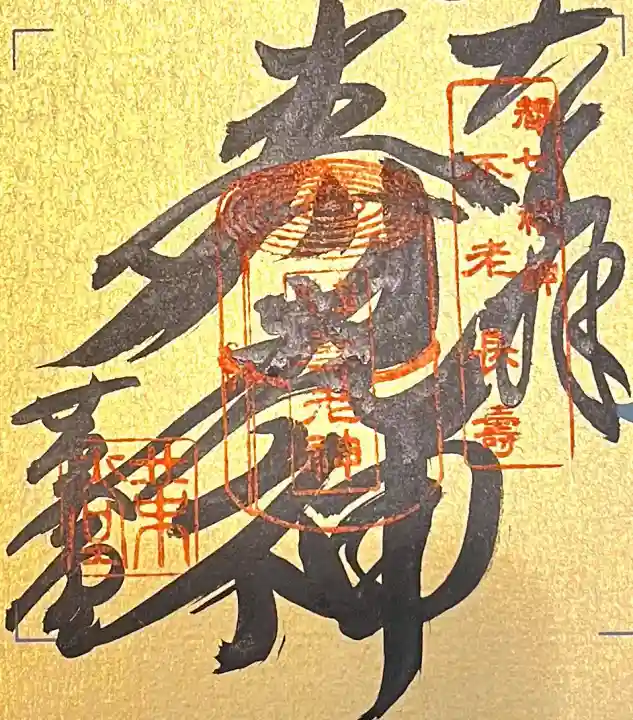

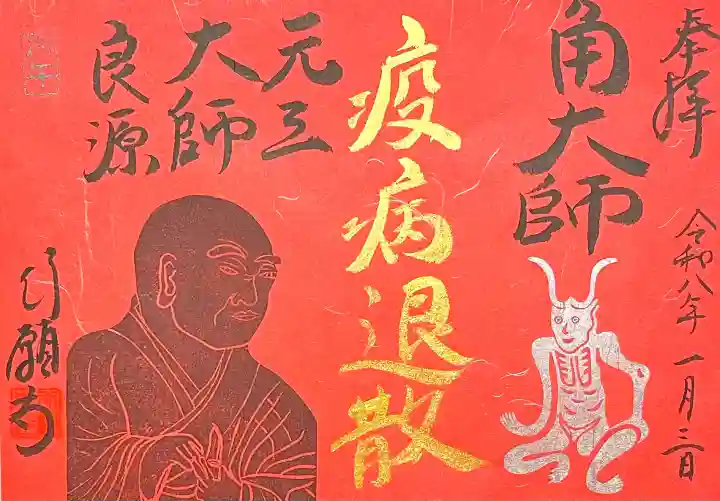

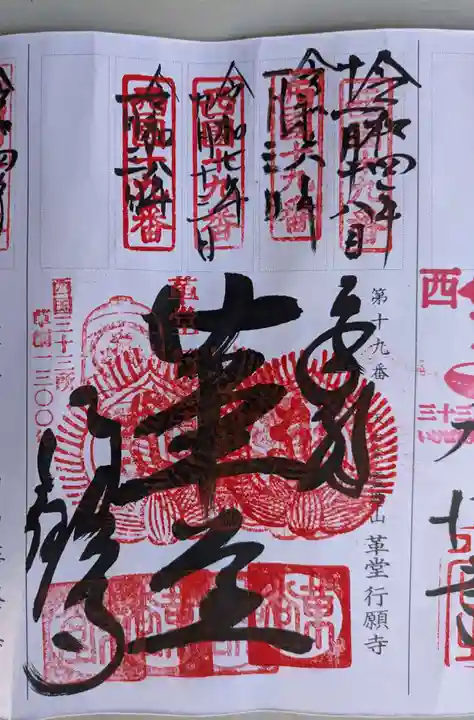

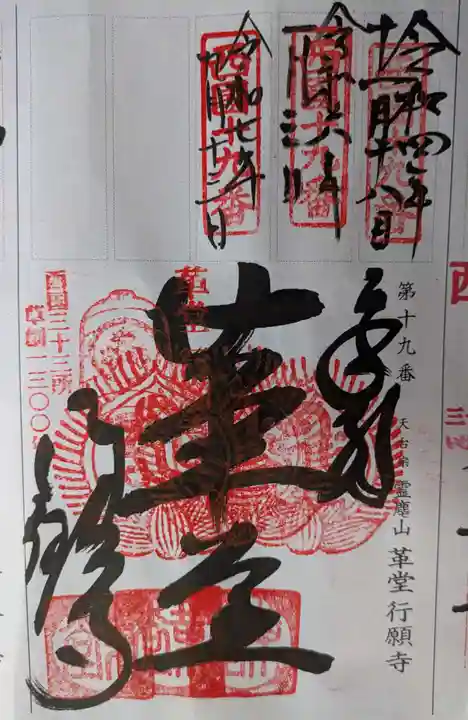

限定御朱印を頂きました✨️

もっと読む

狩猟を生業とした男がいました。その男はある日、身ごもった雌鹿を射止めます。お腹の中から子鹿が誕生してくるのを見て、殺生の酷さを深く感じ入り、仏門に入ることを決心します。

その男(後の行円)は、自分のしたことを忘れないように、鹿の皮を常に身につけていました。それで

皮聖と呼ばれたそうです。

そしてお寺の名前になったとのこと。もともとは

別の場所にありました。何回も火災に遭い、焼けたそうですが、その度に、民衆の力で町中に建て直されてきたそうです。

毎年1月御本尊御開帳の日があります。

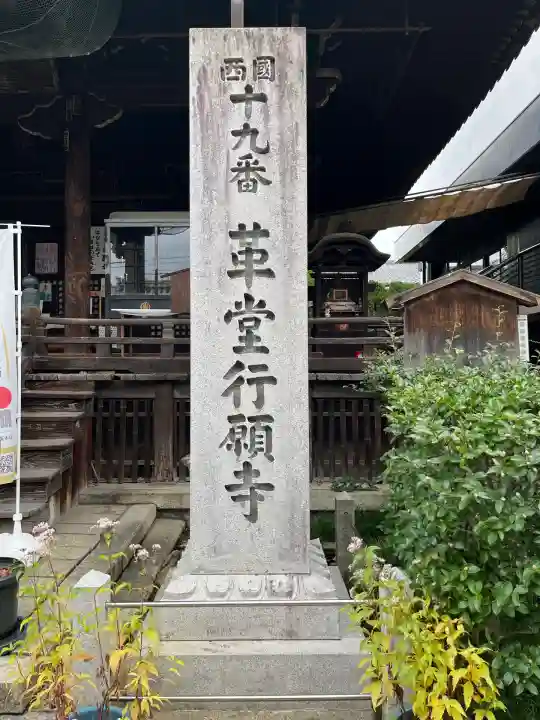

西国三十三所観音霊場 第19番札所

山号:霊麀山(れいゆうざん)

宗派:天台宗

御本尊:千手観世音菩薩

創建:1004年(寬弘元年)

開山:行円

神宮丸太町(京阪線)駅から歩いて8分程度なのですが、この日はジリジリと日差しが強く、ちょっと長く感じました。😰

京都府のおすすめ🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ