だいうんいん|浄土教系単立|龍池山

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方大雲院のお参りの記録一覧

絞り込み

2024年9月関西小旅行初日4社目。

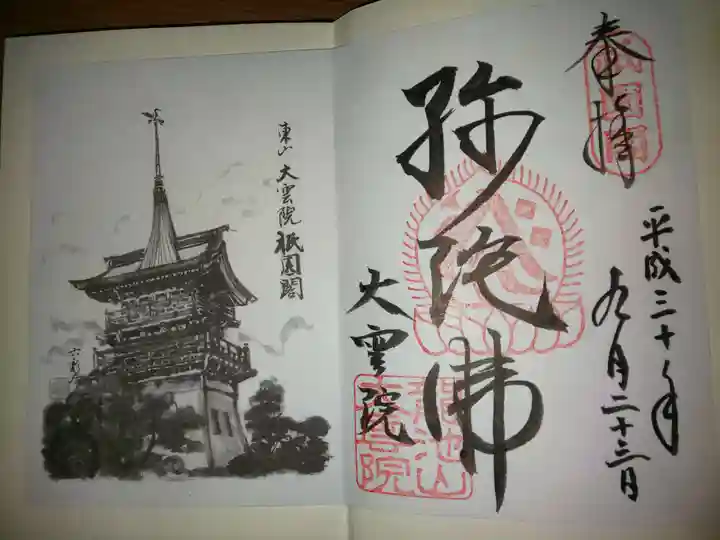

第49回京の夏の旅 大雲院 祇園閣へ初参拝。

7月12日(金)~9月30日(月)までの公開されています。

八坂神社のそばなので前を通ったことは何度かありますが、普段は閉門されていますので外から祇園閣を見るだけでしたが、今回の特別公開で登ることができました。大雲院、祇園閣ともな建物内、閣上からの外の撮影とも禁止です。

祇園閣の階段途中にある壁画や階段部の鬼を装飾した照明に惹かれました。

大雲院、祇園閣ともガイドさんの丁寧な説明を聞くことができます。

閣上からは360度周囲の眺望を楽しむ方ができ、遠くはあべのハルカスまで小さく見えますが、京都市内の平安神宮の鳥居、金戒光明寺の山門ははっきりと見えます。

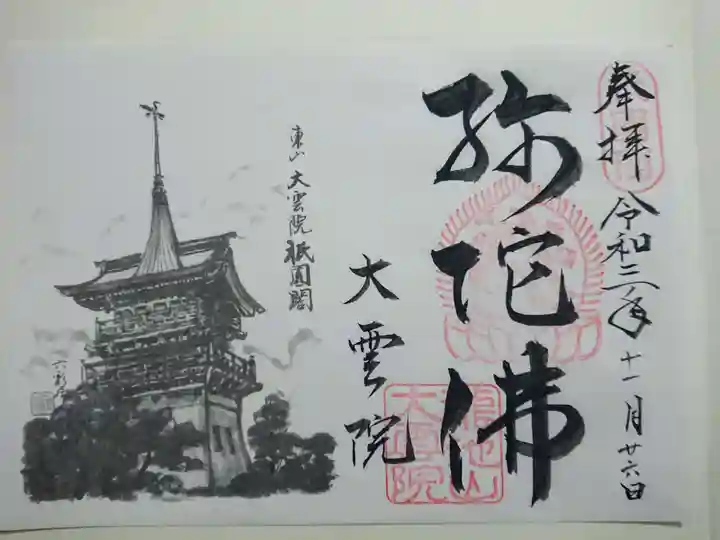

御朱印は拝観受付にて拝観料を納める際に書置きのものをいただけます。

もっと読む

「京の夏の旅」文化財特別公開が本日から。前々からお参りしたかった大雲院さんへようやくの拝観🤗おそらく八坂の塔と並ぶ祇園のシンボルかな?と思われる祇園閣に登ることもで来ました(閣内からの写真はNG)。もともとは正親町天皇の勅命により織田信長・信忠公親子の菩提寺として建立(大雲院は信忠公の法名)、御池御所から豊臣秀吉に寄って四条寺町へ移されたが商業化に伴い祇園閣のある今の地へ移ったのは昭和48年と結構最近です。御本尊は丈六の阿弥陀如来。室町から桃山時代のもので大雲院創建時のものではないかとのこと。

そして祇園閣。大倉喜八郎別荘地で昭和3年御大典記念に祇園祭の壮観を常に披露したいと希って山鉾を模した祇園閣を建てたと言われているそうです。祇園閣の前には大倉家ゆかりの阿吽の狛獅子。獅子と言っても我々が良く目にするあの獅子ではなくライオンだそうです。山鉾の天辺には鶴が。これは大倉喜八郎の幼名が「鶴吉」だったからなのだとか。天気良ければじっくり回りたかったところで見落とした所も多いようなので時間あればリベンジかな😅

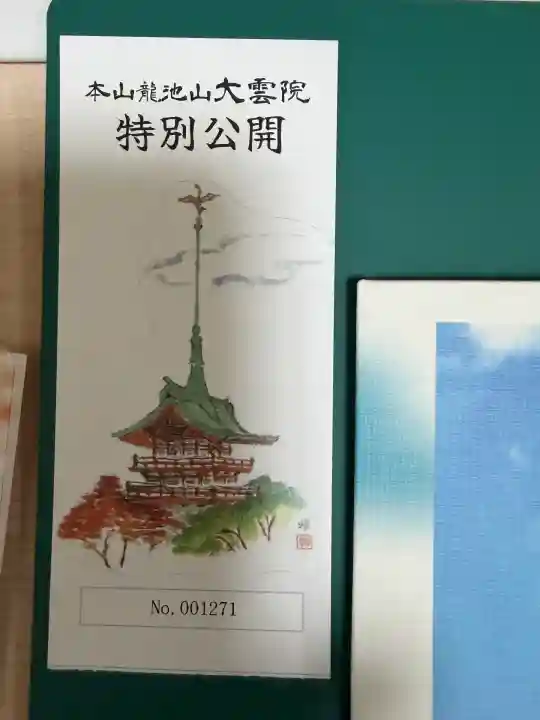

秋の特別公開を利用して、念願だった「大雲院 祇園閣」へ。

11月18日(木)~12月7日(火)まで「京都市京セラ美術館開館1周年記念展 モダン建築の京都」の

連携企画として、通常非公開の建築物を特別公開する「京都 秋の特別公開」が開催されています。

公開されるのは3箇所。そのうちの一つが「大雲院 祇園閣」です。

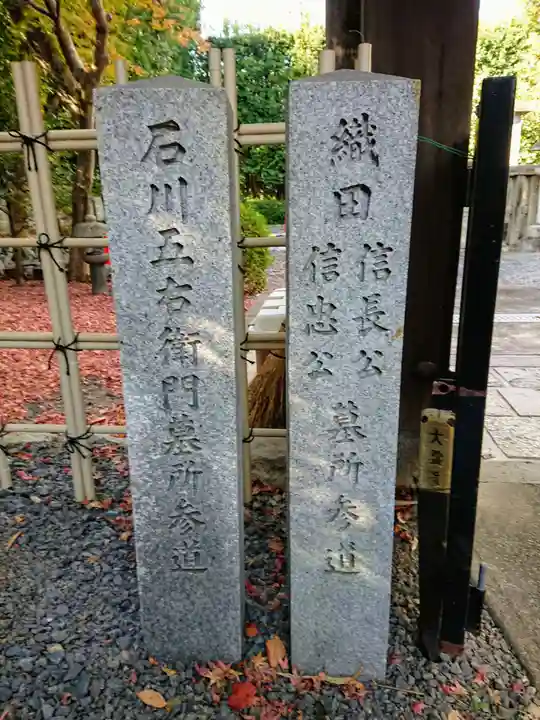

「大雲院」は天正15年、織田信長、信忠親子の菩提を弔うために正親町天皇の勅命により建てられた寺院。

寺の名前は織田信忠の戒名「大雲院殿三品羽林仙巌大居士」から取られ「大雲院」となったそうです。

供養塔を含めれば、もっとあるのかもしれないですが、京都には織田信長の墓が5つあります。

大徳寺の総見院、本能寺、阿弥陀寺、妙心寺の玉鳳院、そして大雲院。

妙心寺の玉鳳院も通常非公開ですが、特別公開時に行くことができたので、残すは大雲院のみ。

それが、今回叶いました。

子供の頃に聞いたお話

「京都には金閣寺、銀閣寺があるけど、なんで銅閣寺がないのか?だから祇園閣が造られた」

子供の頃はなんの興味もなかったです。

祇園閣の「秋の特別公開」があると聞いて予約をして行って来ました。

大雲院は、天正15年(1587)、織田信長・信忠父子の菩提を弔うために創建された寺院。

子供の頃聞いたお話を疑問に思い、行動した方が

帝国ホテルの創始者でもある、大倉喜八郎氏です。

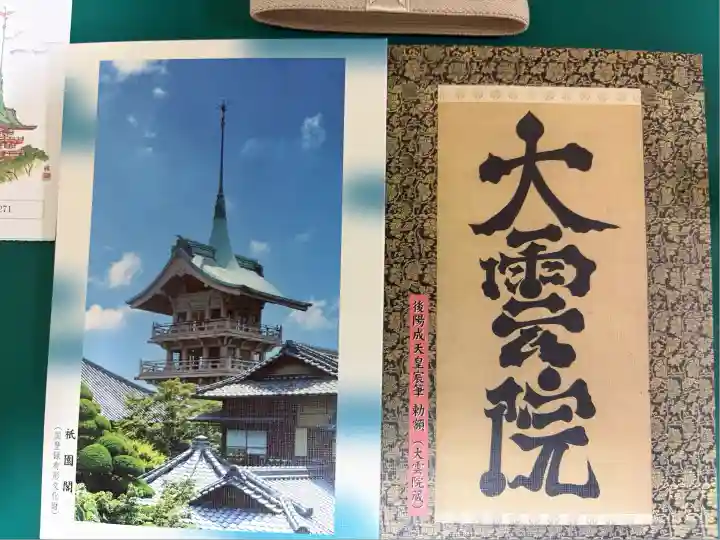

大倉氏の別邸「真葛荘」の敷地内に銅板葺きの祇園閣を建てられました。

築地本願寺や平安神宮を手掛けた事で有名な、昭和初期の代表的な建築家・伊藤忠太氏に設計を依頼。

伊藤氏は祇園祭の山鉾をモチーフにして設計、その形から「祇園閣」と命名。銅板葺きなので「銅閣寺」

後に「真葛荘」へ大雲院が移転

祇園閣は大雲院の所有となったそうです。

内部は撮影禁止、楼上からの景色も撮影禁止

内部も天井 壁面はすべて絵が書かれています。

伊藤氏は魑魅魍魎のデザインが好きだったようで、

仏さまの絵の中に妖怪てきな絵が混じっています。

電燈のブラケットをマジマジと眺めましたが

鬼?鬼ではなく、妖怪のような?

何かわかりませんでした。妖怪のようなものを探すのも楽しかったです。

楼上は360°

京都がよくみえました。

ここまで見えるとはと感動しました♡

浄土宗寺院開宗850年記念 浄土宗寺院へ行こう! その20

市バス「祇園」バス停下車徒歩5分。浄土宗寺院。ご本尊は阿弥陀如来です。

1587年、織田信長とその子どもである信忠の菩提を弔うために、正親町天皇の勅命を受けて烏丸二条に創建。

その後四条寺町の現在の高島屋京都店あたりに移転後、1972年に現在地に移転されました。

ねねの道から円山公園へ向かう道中に山鉾をイメージとした塔が目印となっています。

昭和初期に大倉財閥の創始者である大倉喜八郎が「金閣や銀閣に次ぐ銅閣」の考えで建てられ、「祇園閣」や「銅閣寺」とも呼ばれています。

塔の高さは約36メートルで、楼閣内は中国の敦煌の壁画が模写されており、最上階からは市街を一望することができます。

楼閣内、最上階からの撮影は禁止でした。

京都府のおすすめ🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ