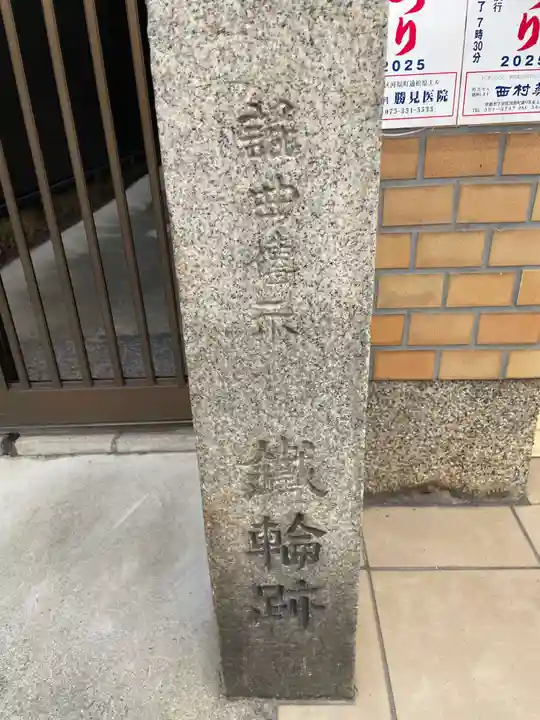

みょうぶいなりしゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方命婦稲荷社のお参りの記録一覧

絞り込み

京都市下京区にある神社です。

Googleマップで場所を確認してのお詣りなのですが たどり着けませんでした。

民家と民家の間の ほっそーい路地の奥にあるらしいのですが その路地には戸があり 閉まっているのです。

こりゃ入れないわ ということで 入口から奥をじーーーと目を凝らしてみて見ますと 少しだけ鳥居が見えました。

存在することは確認できたので こちらでご挨拶ということになりました。

帰宅してからネットで調べたのですが 中に入って写真を撮っていらっしゃる方もいたようです。

もしかしたら入っても良かったのかも。。。。。

ネット情報です。

鍛冶屋町の路地奥に 小社・命婦稲荷社(みょうぶ-いなりしゃ) 鉄輪社(かなわしゃ)が祀られ 傍らに井戸跡が残されている。

この付近はかつて 鉄輪町(かなわちょう)と呼ばれ 江戸時代までは鉄輪塚があったという。

鉄輪とは 3本足の五徳(ごとく)のことで 火鉢に鍋などを掛ける際に使った鉄製の道具をいう。

命婦稲荷社の祭神は正一位命婦稲荷大明神であり 鍛冶屋町の守護神になる。

鉄輪社の祭神は鉄輪大明神を祀る。

古墳稲荷・御霊稲荷になる。

命婦稲荷社は家庭円満・福徳円満・商売繁昌の神。

鉄輪社は縁切り祈願の篤い信仰がある。

創建・変遷の詳細は不明。

命婦稲荷社の主祭神は正一位命婦稲荷大明神で 寛文8(1668)に伏見の稲荷本宮に勧請してお祀りしたのが始まり。

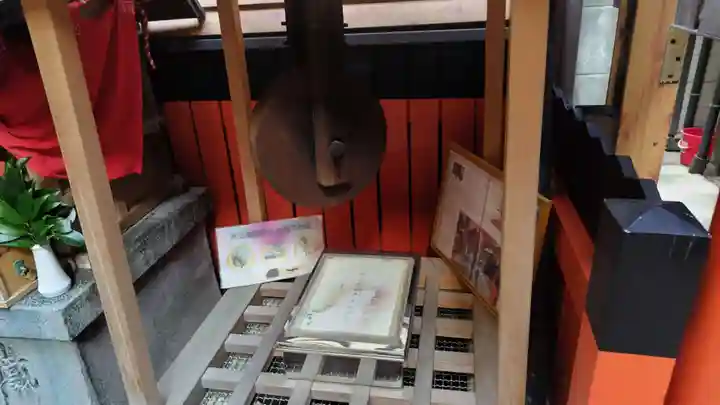

縁切りの井戸

高倉通と柳馬場通の間を通る堺町通沿い。

わかりにくい所にあり、気がついてもとても、入りづらい場所にあります。

京都独特の路地、しかも 私有地に鎮座されます。

路地を少し入ると赤い鳥居があります。

その鳥居は命婦稲荷です。そこに隣接する鉄輪社(かなわしゃ)の隣にある井戸が鉄輪の井戸です。

今は枯れています。

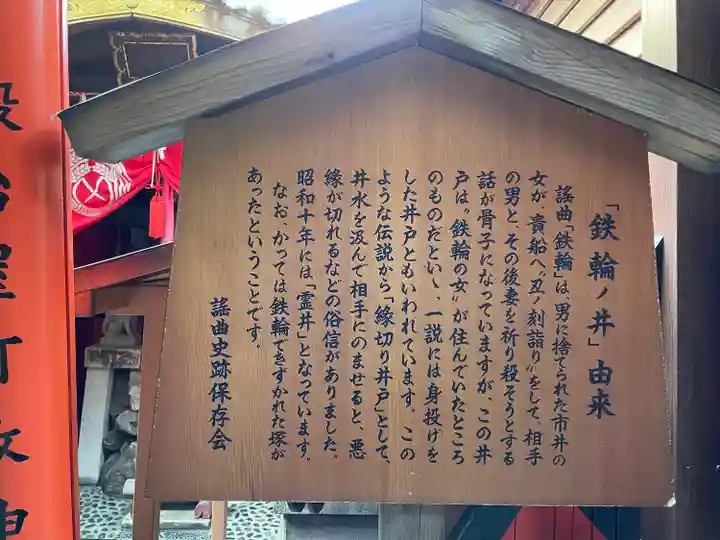

ここに住んでいた嫉妬深い女が白装束姿で頭に蝋燭を灯した鉄輪を付けて、丑の刻に藁人形に五寸釘を打ったとされています。

この女性はこの地で果てるのですが、それを哀れんだ地元の方が、女性が被っていた鉄輪と共に塚をつくって霊を鎮めたというのが「鉄輪の井戸」の由来だそうです。

江戸時代にはこの水を飲ませると、飲ませた相手と縁が切れる「縁切りの井戸」として有名だったそうです。

もっと読む

京都四条烏丸から南東へ進んだ先、住宅地にある。通称である「金輪の井戸」で検索すると色々でてくる。

京都ならではの狭い路地裏から共用の通路を行った先にあり、門扉はあくまでも住宅のもの。

仏教では故人を仏様とするように、神道では故人を神様として弔う。過去にはこのように故人を奉る稲荷社が多数存在したのだが、その殆どは明治の廃仏毀釈によって廃社となった。

ただし呪いや怨念にまつわるものだけは管理者や地域住民の嘆願により、そのいくつかは例外として廃社をまぬがれた。ここもその一つである。

ここは呪いの藁人形の元となった(※)鬼女「宇治の橋姫」の住居跡、または最後を迎えた地とされており、それを弔うための呪い封じの社である。

「金輪」とは囲炉裏に鍋などを置くための道具なのだが橋姫はこれを頭に冠して蝋燭立てとしたとされている。

女の側から誘うのがご法度だった時代、惚れていた男が他の女と結婚したことにショックを受け、貴船の大神(水の神様)に相談したところ、宇治橋のたもとに一週間篭もりなさいと神託を受けた姫。(貴船大神としては頭を冷やせの意味だったのだろうが)積もり積もった恨み辛みでそこで鬼女と化し、京の都で猛威を奮った。その結末は諸説あるらしいが、そういう由来もありこの社では縁切りの利益があるとされているものの、あくまでも呪いの類であり、惚れた腫れたの恨み辛みが古今脈々と残り続いているということでもある。

そういう事情のある社であること、現在はあくまでも個人の敷地内であること、有名にしてフィーバー!やっほい!という手合とは真逆の存在であり、肝試し云々等の悪戯や冷やかしで来てもらっては困る、という理由もあり、あえて目立たせないようにしている。

ここはあくまでも鎮魂のための場である。

※:俗に言う「丑の刻参り」は貴船大神が貴船の地に来られた時刻に合わせてお祈りする正式な神事であり、いわゆる呪いの類と混同するのは失礼に当たるので注意すること。

京都府のおすすめ🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ