まつのおでら|真言宗醍醐派

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方松尾寺の御由緒・歴史

| ご本尊 | 馬頭観世音菩薩坐像 | |

|---|---|---|

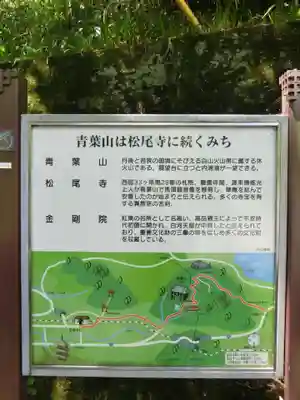

| ご由緒 | 松尾寺が、その中腹に位する青葉山(六九九米)は、福井縣から望見すれば、東西に並び立つ双峰が一つに重なり、その秀麗なさまは「若狭富士」と呼称されている。この山は死火山で、(死火山と言うのは無いので恐らく休火山)昔火焔を吹き上げ、噴流は直下の日本海に注いで凄絶な水煙をあげていたものと思われる。この厳しい表情をたゝえた険峻な山は、早くから修験道修行の場となっていた。

|

京都府のおすすめ🎌

広告

歴史の写真一覧

京都府のおすすめ🎌

広告

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ