にしおかじんぐう

御朱印・神社お寺の検索サイト

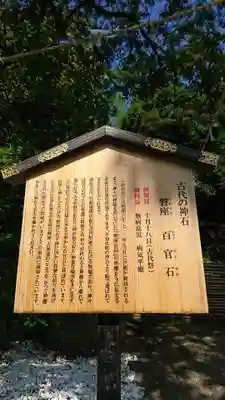

楽しみ方西岡神宮の御由緒・歴史

| ご祭神 | 春日大神 八幡大神 住吉大神 | |

|---|---|---|

| ご神体 | 不詳 | |

| 創建時代 | 和銅六年(713年) | |

| 創始者 | 不詳 | |

| ご由緒 | 当宮は、元明天皇により宇土の地の総鎮護として和銅6年(713年)、中原(壇原)に創建されたことが始まりです。当初は春日大神と住吉大神の勧請でありましたが、承久3年(1048年)、藤原道隆が八幡宮を合わせて祀ったので三宮大明神と称することとなり、現在でも三宮さんの名で親しまれています。

|

熊本県のおすすめ🎌

広告

歴史の写真一覧

熊本県のおすすめ🎌

広告

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ