こんごうちょうじ|真言宗豊山派|龍頭山(りゅうずざん)

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方金剛頂寺のお参りの記録一覧

絞り込み

真言宗豊山派 龍頭山 光明院 金剛頂寺

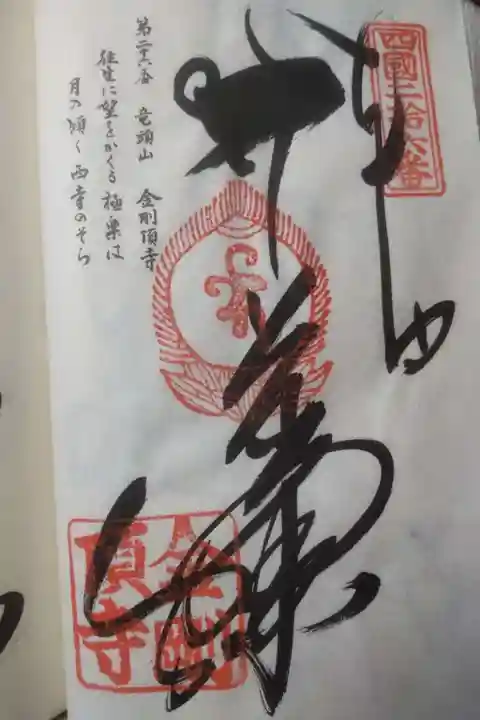

四国八十八箇所霊場 第26番札所

25番津照寺から金剛頂寺までは車で10分ちょっとで到着。

途中歩き遍路の方もちらほらとお見掛けし、心の中で「がんばってください!」と応援しながらも申し訳なく思いつつ、車で金剛頂寺を目指しました。

金剛頂寺には弘法大師にまつわる伝説がいくつか残されているようです。

平城天皇の勅願により弘法大師が大同2年(807年)に創建、ご本尊である薬師如来は大師が彫られたそうで、この薬師如来は自ら本堂の扉を開けて鎮座したという言い伝えもあります。

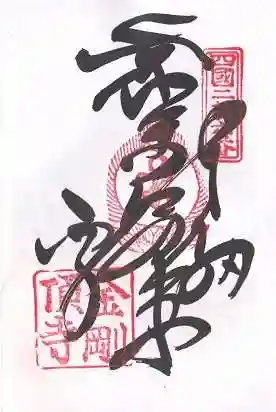

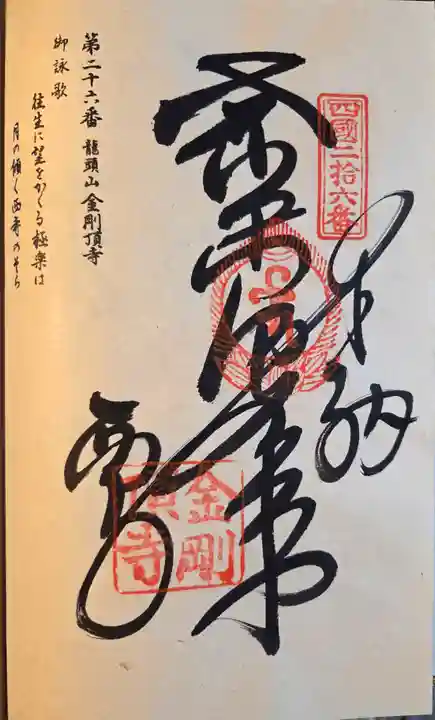

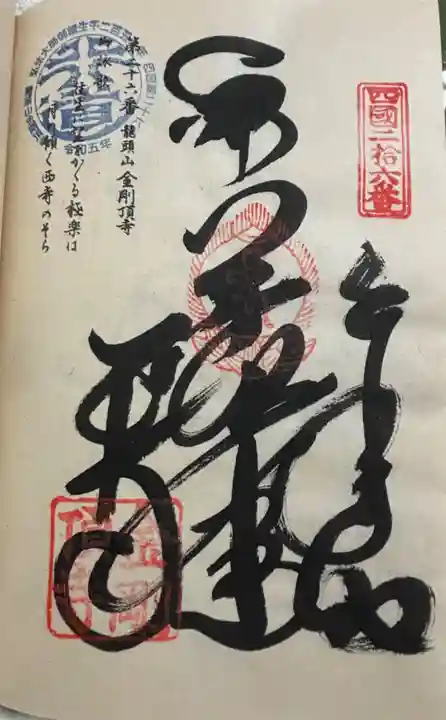

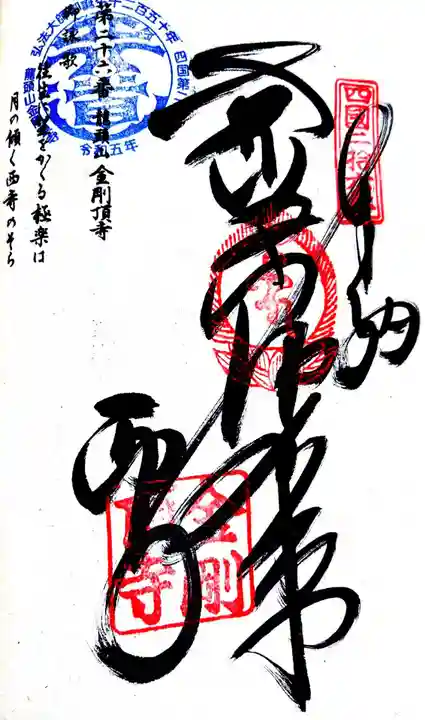

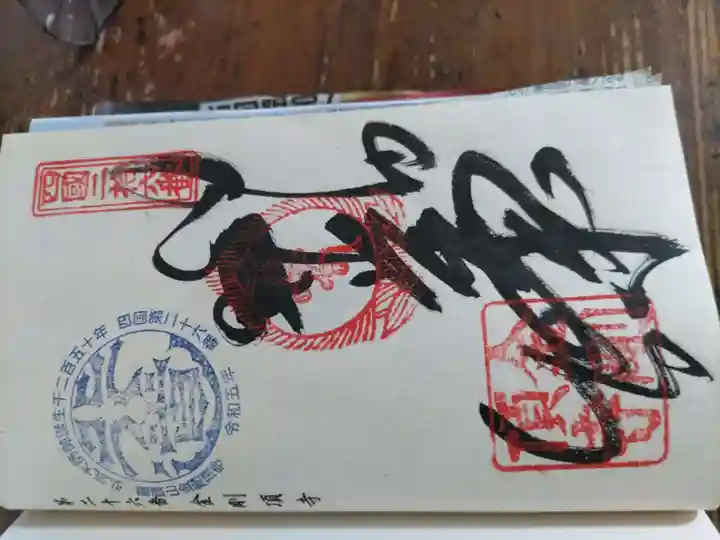

また金剛頂寺は「西寺」、最御崎寺は「東寺」と呼ばれいて、御朱印にも「西寺」と書かれていました。

もっと読む

憧れの四国八十八霊場巡り日帰り4日目最後のお寺です。

最御崎寺が東寺と呼ばれ こちらの金剛頂寺は西寺と呼ばれています。

津照寺から海岸線を少し走り 少し突き出た半島みたいな所で山道にシフトチェンジ 10分ほどで到着します。

山上なのに こちらもとても立派なお寺です。

歴史を感じる古い建物が多く それはそれは素敵です。

駐車場から仁王門までは厄坂を少し上ります。(きつくはないです)

仁王門は彩色がされておらず 古い木の色そのもの 大好きです。

門の先にもまた階段がありますが これもへっちゃら。

けっこう広い境内ですが とてもきれいに手入れされています。

不思議だったのが 大師堂が西向きだったこと。

他の建物はみな南向きだったのですが 境内の方(東向き)なら分かるのですが どうしてでしょう。

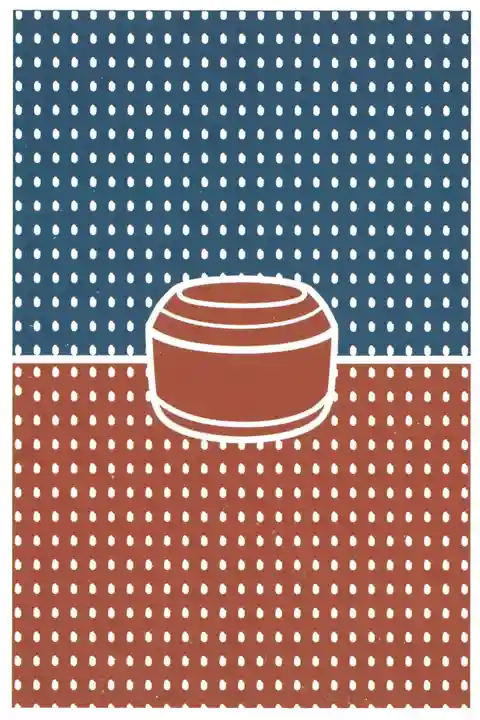

あと一粒万倍の釜がありました。由緒などは不明です。

夕刻近かったので 日の当たり方がきれいでした。

これで4日目の旅はおしまいです。

山号は龍頭山 院号は光明院 宗旨宗派は新義真言宗豊山派 ご本尊は薬師如来 創建年は(伝)大同2年(807年) 開基は(伝)嵯峨天皇(勅願)空海(弘法大師)です。

ご真言とご詠歌は

本尊真言:おん ころころ せんだりまとうぎ そわか

ご詠歌:往生に望みをかくる極楽は 月のかたむく西寺(にしでら)の空

でした。

由緒については

寺伝によれば、空海(弘法大師)にとって最初の勅願寺の創建として、大同2年(807年)平城天皇の勅願により、本尊薬師如来を刻んで「金剛定寺」と号し、女人禁制の寺院であったという。次の嵯峨天皇が「金剛頂寺」の勅額を下賜し、その寺名に改められた[2]。『南路志』(江戸時代の土佐の地誌)所収の寺記によれば、大同元年、唐から帰国途次の空海が当地に立ち寄り創建したとされる。同寺記によれば、さらに次の淳和天皇も勅願所とし、住職も10世まで勅命によって選定され[3]、その後の16世・覚有の頃まで寺運は栄え、多い時は180人余の修行僧がいた。

鎌倉時代になると無縁所となり、体制から逃れた人々をすべて受け入れ「西寺乞食(にしでらこつじ)」と呼ばれるようになり、侵すことのできない聖域として存在した。

文明11年(1479年)には堂宇を罹災したが、長宗我部元親が寺領を寄進しているほか、土佐藩主山内家の祈願所とされ、復興は早く整備された。その後、1899年(明治32年)の火災で大師堂・護摩堂以外の伽藍を焼失し、本堂ほか現存する堂宇は再建である[3]。阿南室戸歴史文化道の指定を受けている。

とありました。

室戸岬御来光一人旅にて御来光を拝んだあと、最御崎寺、津照寺を巡拝しました。

両寺共に雰囲気も景色も素晴らしいお寺で、心が洗われるような時間を過ごすことが出来ました。

次に向かったのは第二十六番札所「竜頭山 光明院 金剛頂寺」です。

二十五番の津照寺から国道55号線を西に走ります。

陽光の明るい海沿いの道を3~4キロほど走り、標識に従い国道から北の山中に入っていきます。

つづら折りの道を5分ほど走ります。

途中少し細いところもありますが、対向車と離合できないほどでもないので、そこまで走りにくくはない道です。

走っていくと山門手前に駐車場があります。

普通車で20台ほど止められそうです。

ちなみに駐車場は有料でご納経をいただく際に納経所で普通車は200円を併せてお支払いします。

山門をくぐると左側に手水舎があり、右側に御手洗です。

そこから正面に進むと本堂、右側に鐘楼と左側に納経所があります。

本堂はかなり立派で威厳のある建物です。

金剛頂寺は807年に弘法大師が平城天皇の勅願で開いたとされるお寺です。

本尊は薬師如来像です。

当初は女人禁制のお寺で、婦女子は約4キロ離れたところにある女人堂から拝んでいたそうです。

このお寺で有名なのはなんと言っても霊宝殿で、平安時代に大師が各地を旅したときに使ったと言われる「金銅旅壇具」などの重要文化財が多数収蔵されています。

事前予約で内部を拝観できると先述したアニメ「おへんろ」にて説明していましたが、今はどうなのでしょうか?

津照寺は海のお寺みたいな雰囲気でしたが、金剛頂寺は一転して山のお寺といった感じです。

最御崎寺が東寺と呼ばれているのに対し金剛頂寺は西寺と呼ばれて親しまれているようです。

初詣の参拝客も多数来られていました。

境内には他にも鯨の供養塔や、がん封じの椿、弘法大師が炊いたお米が一万倍に増えたとされる「一粒万倍の釜」など見どころが沢山あります。

余談ですが山の雰囲気の金剛頂寺も駐車場の真上あたりから海が望めます。

ちなみにご納経にも西寺となっていましたね。

さすがに南国でとても暖かく、陽光も眩しくて南国気分です。

御来光を拝んでお風呂に入ってから三ヶ寺をお参りし、お昼も過ぎたのでそろそろお昼を食べたくなりました。

昼食を探してさまよいつつ、御厨人窟を目指すことにしました。

もっと読む

【龍頭山(りゅうずざん)光明院(こうみょういん)金剛頂寺(こんごうちょうじ)】

本尊:薬師如来

宗派:真言宗豊山派

開基:弘法大師

金剛頂寺は、807(大同2)年、弘法大師(774-835)が第51代 平城(へいぜい)天皇(在位806-809)の勅願により、本尊の薬師如来を彫り寺を創建した。創建のころは「金剛定寺(こんごうじょうじ)」という名であったがのちに第52代 嵯峨天皇(在位809-823)が「金剛頂寺」と改めた。天正の兵火で数多くの霊場を焼失させた長宗我部元親の寄進をも受けて寺は栄えた。本堂隣りの霊宝殿には数多くの重要文化財が収蔵されている。

金剛頂寺は、四国霊場24番札所 最御崎寺の東寺に対し「西寺(にしでら)」と呼ばれている。

【26_T.Hamada's view】

本堂

【26_一粒万倍の釜】

弘法大師が3合3勺の米を入れて炊いたところ、万倍に増え、人々を飢餓から救ったと言われる伝説が残る。(四国霊場開創1200年記念絵はがき)

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ