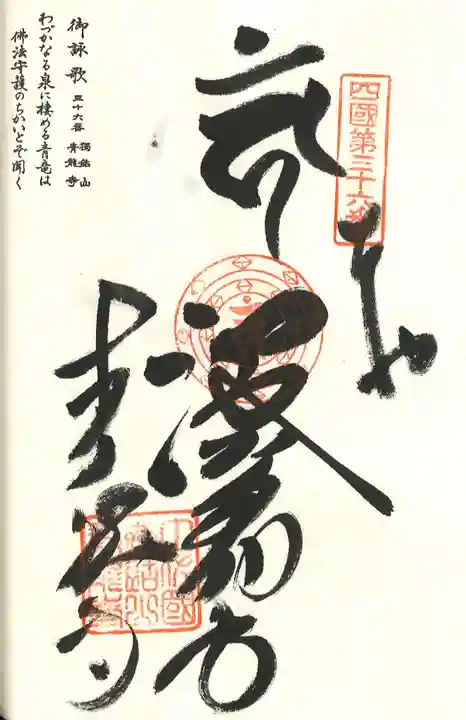

しょうりゅうじ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方青龍寺のお参りの記録(1回目)

投稿日:2023年05月18日(木) 23時03分14秒

参拝:2023年5月吉日

【独鈷山(とっこうざん)伊舎那院(いしゃないん)青龍寺(しょうりゅうじ)】

本尊:波切不動明王

宗派:真言宗豊山派

開基:弘法大師

青龍寺は、弘法大師(774-835)にまつわる伝説に基づいている。唐の恵果和尚より真言密教の奥義を伝授された大師が帰国の折、唐から東の空へ独鈷杵(とっこしょ)を投げた。帰国後の815(弘仁6)年、大師がこの地に訪れたとき、その独鈷杵がこの山中の松の木にあると感得して唐の青龍寺と同じ名の寺院を建立したという。本尊の波切(なみきり)不動明王は大師が唐に渡る際に現れて嵐を鎮めたという話が由縁となっている。

本尊:波切不動明王

宗派:真言宗豊山派

開基:弘法大師

青龍寺は、弘法大師(774-835)にまつわる伝説に基づいている。唐の恵果和尚より真言密教の奥義を伝授された大師が帰国の折、唐から東の空へ独鈷杵(とっこしょ)を投げた。帰国後の815(弘仁6)年、大師がこの地に訪れたとき、その独鈷杵がこの山中の松の木にあると感得して唐の青龍寺と同じ名の寺院を建立したという。本尊の波切(なみきり)不動明王は大師が唐に渡る際に現れて嵐を鎮めたという話が由縁となっている。

【36_T.Hamada's view】

仁王門への石段

仁王門への石段

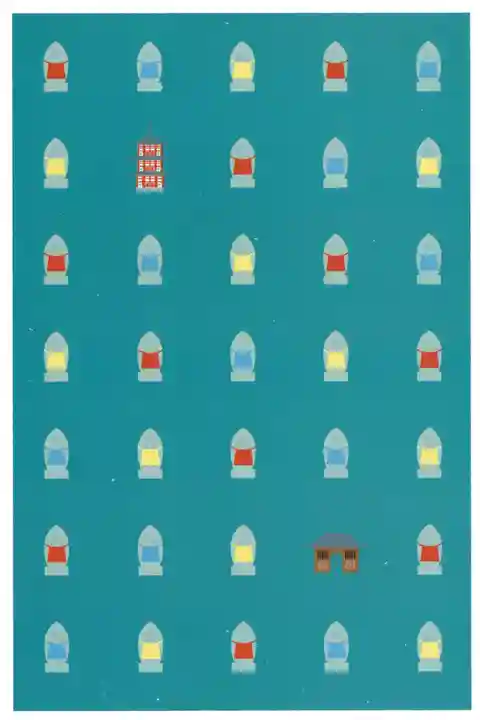

【36_「長安の青龍寺」に似た青龍寺】

長安の”青龍寺”で学んだ大師は、日本にも同様の青龍寺を建てたいと願った。長安の青龍寺と同様に三十三観音の石仏が横一列に建つ。(四国霊場開創1200年記念絵はがき)

長安の”青龍寺”で学んだ大師は、日本にも同様の青龍寺を建てたいと願った。長安の青龍寺と同様に三十三観音の石仏が横一列に建つ。(四国霊場開創1200年記念絵はがき)

【36_「長安の青龍寺」に似た青龍寺】

左から大師堂、本堂、薬師堂。横一直線に並ぶ伽藍配置は唐の青龍寺と同じ。

左から大師堂、本堂、薬師堂。横一直線に並ぶ伽藍配置は唐の青龍寺と同じ。

【36_本堂】

【36_大師堂】

【36_仁王門】

【36_仁王阿形像】

【36_仁王吽形像】

【36_薬師堂】

【36_三重塔】

【36_龍の手水舎(その1)】

石段を上るまえ、右側にある。

石段を上るまえ、右側にある。

【36_龍の手水舎(その2)】

石段の途中、左側にある。

石段の途中、左側にある。

【36_波切不動明王】

【36_西国三十三観音像】

本堂と大師堂の向かいに並んでいる。

本堂と大師堂の向かいに並んでいる。

【36_行場の滝】

石段の途中に滝がある。

石段の途中に滝がある。

【36_奥之院へ】

奥之院は青龍寺から南へ600-700m(車で2.8㎞)ほどの場所にある。

奥之院は青龍寺から南へ600-700m(車で2.8㎞)ほどの場所にある。

【36_不動堂(青龍寺奥之院)】

不動堂は太平洋に突き出た断崖の上に建っている。弘法大師が唐から投げた独鈷杵が落ちた場所はここといわれる。もともとこの場所にお寺があった。ここ最近まで女人禁制だったといい、鳥居から先は今でも裸足で参拝するのが習わしになっている。

不動堂は太平洋に突き出た断崖の上に建っている。弘法大師が唐から投げた独鈷杵が落ちた場所はここといわれる。もともとこの場所にお寺があった。ここ最近まで女人禁制だったといい、鳥居から先は今でも裸足で参拝するのが習わしになっている。

すてき

ホトカミ見ました! で広がるご縁

ホトカミを見てお参りされた際は、もし話す機会があれば住職さんに、「ホトカミ見てお参りしました!」とお伝えください。

住職さんも、ホトカミを通じてお参りされる方がいるんだなぁと、ホトカミ無料公式登録して、情報を発信しようという気持ちになるかもしれませんし、

「ホトカミ見ました!」きっかけで豊かな会話が生まれたら、ホトカミ運営の私たちも嬉しいです。

なおこ♪

なおこ♪