ひびたじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方比々多神社のお参りの記録(1回目)

投稿日:2021年05月19日(水) 20時05分52秒

参拝:2021年4月吉日

比々多神社(ひびた~)は、神奈川県伊勢原市三ノ宮にある神社。式内論社で、相模国三之宮。旧社格は郷社。大磯町国府本郷で行われる国府祭(こうのまち)に参加する相模五社の1社。当地の地名は当社に因む。

社伝によると、創建は初代神武天皇6年(紀元前655年)、大山を神体山とし、豊国主尊を日本国霊として祀ったとされる。崇神天皇7年(紀元前91年)には神地・神戸を寄せられ、垂仁天皇27年(紀元前3年)には神祇官が詔を受け弓矢を奉幣したとしている。

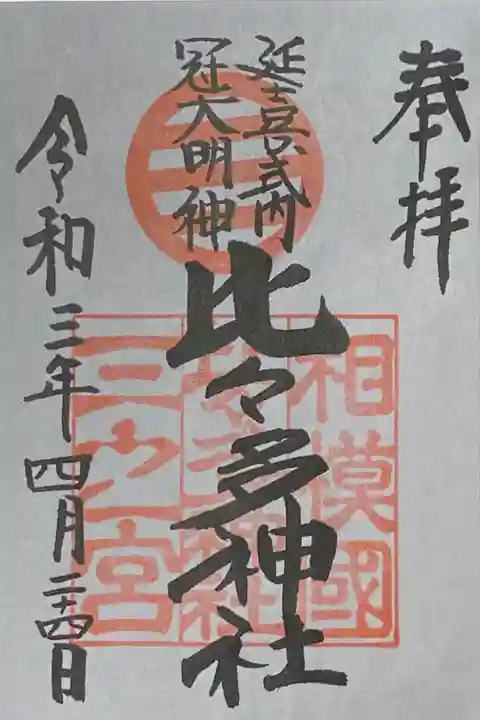

飛鳥時代の692年には国司が社殿を修復し狛犬1対を奉納、奈良時代の743年には聖武天皇から荘園を賜り、平安時代の832年には淳和天皇から相模国総社「冠大明神」の信号を賜ったとされる927年の『延喜式神名帳』に記載のある「相模国大住郡 比比多神社」に比定される2社のうちの1社(有力社)。

1184年に源頼朝が社殿を再建、1192年に北条政子の安産を「三宮冠大明神」に祈願し神馬を奉納したとされる。その後戦国時代に兵火で社地を失い大きく衰微したが、1591年に徳川家康から朱印地を得て復興したとされる。

当社は、小田急小田原線・伊勢原駅の西3kmほどの丘陵地の裾野に位置している。境内は特別大きいわけではないが、社殿が大きくて立派。神職や巫女の人数も多く、普段から参拝者が多いと推察される。

今回は、相模国の式内論社ということで参拝。参拝時は週末の午後で、例祭日でない平時にもかかわらず多くの参拝者が来ていた。週末の観光スポットとしても人気があるという感じだった。

社伝によると、創建は初代神武天皇6年(紀元前655年)、大山を神体山とし、豊国主尊を日本国霊として祀ったとされる。崇神天皇7年(紀元前91年)には神地・神戸を寄せられ、垂仁天皇27年(紀元前3年)には神祇官が詔を受け弓矢を奉幣したとしている。

飛鳥時代の692年には国司が社殿を修復し狛犬1対を奉納、奈良時代の743年には聖武天皇から荘園を賜り、平安時代の832年には淳和天皇から相模国総社「冠大明神」の信号を賜ったとされる927年の『延喜式神名帳』に記載のある「相模国大住郡 比比多神社」に比定される2社のうちの1社(有力社)。

1184年に源頼朝が社殿を再建、1192年に北条政子の安産を「三宮冠大明神」に祈願し神馬を奉納したとされる。その後戦国時代に兵火で社地を失い大きく衰微したが、1591年に徳川家康から朱印地を得て復興したとされる。

当社は、小田急小田原線・伊勢原駅の西3kmほどの丘陵地の裾野に位置している。境内は特別大きいわけではないが、社殿が大きくて立派。神職や巫女の人数も多く、普段から参拝者が多いと推察される。

今回は、相模国の式内論社ということで参拝。参拝時は週末の午後で、例祭日でない平時にもかかわらず多くの参拝者が来ていた。週末の観光スポットとしても人気があるという感じだった。

境内入口の<鳥居>と<社号標>。大きな社殿に比べて控え目なサイズ。

鳥居をくぐってすぐ右手に<手水舎>。

手水舎の後、さらに階段を上がる。

階段を上がってすぐ左手にある<鐘楼>。

鐘楼の右隣にある<神楽殿>。

神楽殿前から振り返って、鳥居方向を見ると<夫婦杉>。

神楽殿の左奥(社殿の左側)にある<神輿殿>。

神輿殿内部。新旧2基の神輿が見える。

神輿舎近くの境内社<秋葉神社>。

いよいよ、社殿全景。大きな社殿。手前の木々が立派過ぎて全体がよく見えない。

拝殿正面。たたみ1畳ぐらいありそうな扁額がインパクト大。

拝殿裏の<本殿>。こちらも大きい。

社殿全景。幟には<三之宮 冠大明神>の文字。

境内右手にある<授与所>。御朱印はここではなく社務所。

授与所の脇から境内外に出ると<三之宮郷土資料館>。有料。

郷土資料館の右手にある<社務所>。御朱印はこちら。

すてき

投稿者のプロフィール

惣一郎1269投稿

2020年1月から寺社仏閣巡りを始めた初心者です。東京在住です。 クルマとバイク、旅行が趣味なので、近くから遠くまで、精力的にお参りしています~♪ ■2023年も引き続き、日本各地(目標:寺社...もっと読む

ホトカミ見ました! で広がるご縁

ホトカミを見てお参りされた際は、もし話す機会があれば神主さんに、「ホトカミ見てお参りしました!」とお伝えください。

神主さんも、ホトカミを通じてお参りされる方がいるんだなぁと、ホトカミ無料公式登録して、情報を発信しようという気持ちになるかもしれませんし、

「ホトカミ見ました!」きっかけで豊かな会話が生まれたら、ホトカミ運営の私たちも嬉しいです。