りゅうほんじ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方龍本寺のお参りの記録(1回目)

投稿日:2023年10月28日(土) 16時22分05秒

参拝:2023年10月吉日

23.10.26 。先の諏訪神社より徒歩8分、横須賀市深田台の住宅街にある日蓮宗の寺院。

《米ケ浜(よねがはま)のお祖師》

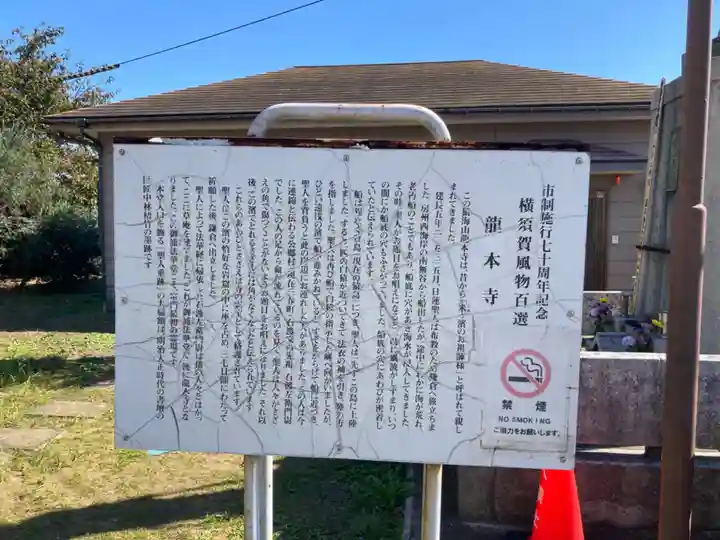

《横須賀風物百選》

山号 猿海山

創建 弘安2年(1279年)

開山 日蓮聖人

開基 石渡左衛門(日妙)

本尊 日蓮聖人32歳の像

【由来】「横須賀案内記」より

深田台米ケ浜の懸崖にあり。本市第一の大伽藍たり、建長五年(1253)三月、日蓮上人、開宗のため鎌倉に入らんとし此の地に上陸し、三七日間滴錫(ていしゃく)読経の霊跡にして寺側崖下、上人参籠の窟あり。土人(土地の人)石渡左衛門、帰依して出家し、日妙と号し、一寺を創建して開基となる。

六世日栄の代、これを※金谷(かなや)に移して大明寺(だいみょうじ)と号し、更に本寺を建立して大明寺の奥院とせり。

※市内のJR衣笠駅に近い地区

日蓮宗における最初の霊跡といわれるようで、初めて知りました。本堂の内外の彫刻が素晴らしく、内陣にも上げて頂き、且つ寺院関係者の方と住職の奥様に説明も頂戴しました。ご親切な御対応に感謝です。

《米ケ浜(よねがはま)のお祖師》

《横須賀風物百選》

山号 猿海山

創建 弘安2年(1279年)

開山 日蓮聖人

開基 石渡左衛門(日妙)

本尊 日蓮聖人32歳の像

【由来】「横須賀案内記」より

深田台米ケ浜の懸崖にあり。本市第一の大伽藍たり、建長五年(1253)三月、日蓮上人、開宗のため鎌倉に入らんとし此の地に上陸し、三七日間滴錫(ていしゃく)読経の霊跡にして寺側崖下、上人参籠の窟あり。土人(土地の人)石渡左衛門、帰依して出家し、日妙と号し、一寺を創建して開基となる。

六世日栄の代、これを※金谷(かなや)に移して大明寺(だいみょうじ)と号し、更に本寺を建立して大明寺の奥院とせり。

※市内のJR衣笠駅に近い地区

日蓮宗における最初の霊跡といわれるようで、初めて知りました。本堂の内外の彫刻が素晴らしく、内陣にも上げて頂き、且つ寺院関係者の方と住職の奥様に説明も頂戴しました。ご親切な御対応に感謝です。

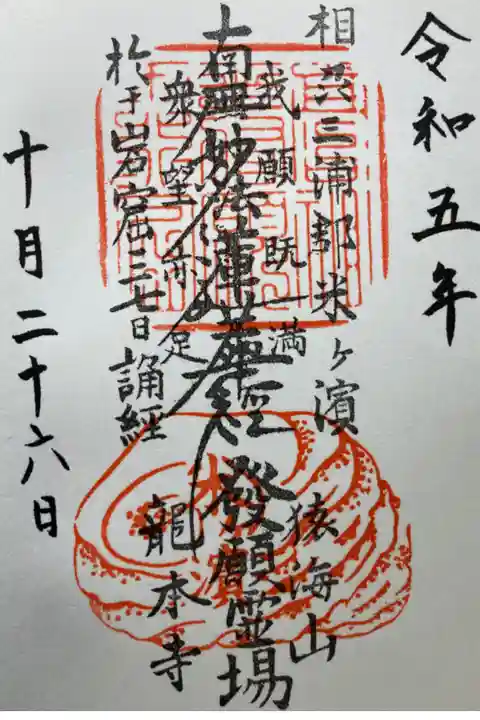

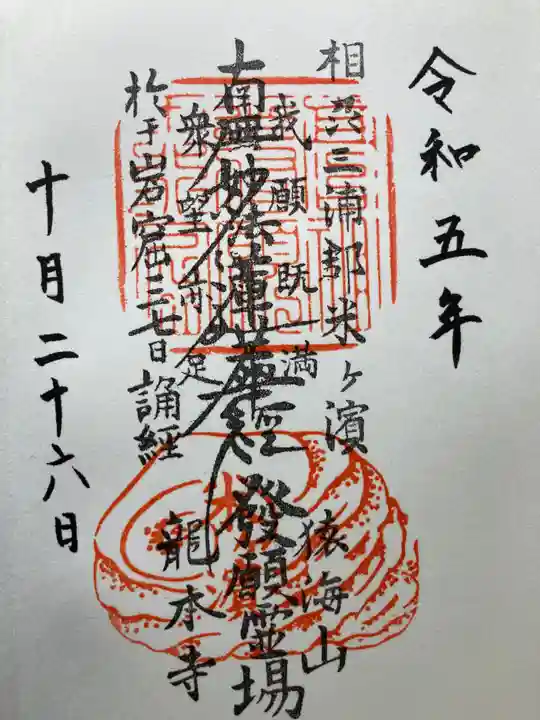

御首題

当寺に伝わる、鮑とサザエの伝説により、下の印はサザエです。

詳細は「横須賀風物百選」の掲示板にありました。

当寺に伝わる、鮑とサザエの伝説により、下の印はサザエです。

詳細は「横須賀風物百選」の掲示板にありました。

境内入り口

山門は無いです。

山門は無いです。

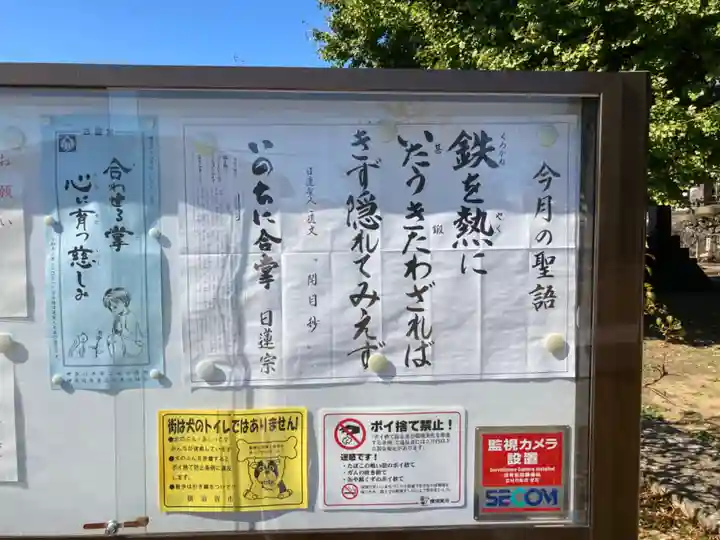

由来の詳細説明ボード

水屋

石仏

お題目塔

本堂

江戸時代後期の築のようです。

江戸時代後期の築のようです。

大扁額

(聖人垂跡)

明治9年9月、中林悟竹(なかばやしごちく)書。当時の書壇の巨匠のようです。

(聖人垂跡)

明治9年9月、中林悟竹(なかばやしごちく)書。当時の書壇の巨匠のようです。

木鼻

↓

↓

本堂正面の引戸

こちらを開けていただき本堂内へ上がりました。

こちらを開けていただき本堂内へ上がりました。

正面左側

正面右側

銅羅(どら)

で良かったですかね?

昔は外にあったようです。

で良かったですかね?

昔は外にあったようです。

浄財箱

↓

↓

安政ニ年の銘

欄間の板絵

須弥壇の彫刻

本堂内天井画

本堂右サイドより

本堂左手に《鬼子母神堂》

本堂右手裏に《稲荷堂》と思います!

稲荷堂の右手に狛犬さん

↓

↓

境内の石碑

↓

↓

水子観音菩薩像

だと思います!

だと思います!

境内から市街地の眺望

境内から裏参道を下ります。急階段が続きます。

お穴さま

日蓮聖人が37日間籠った岩窟

↓

日蓮聖人が37日間籠った岩窟

↓

振り返りると断崖絶壁です。

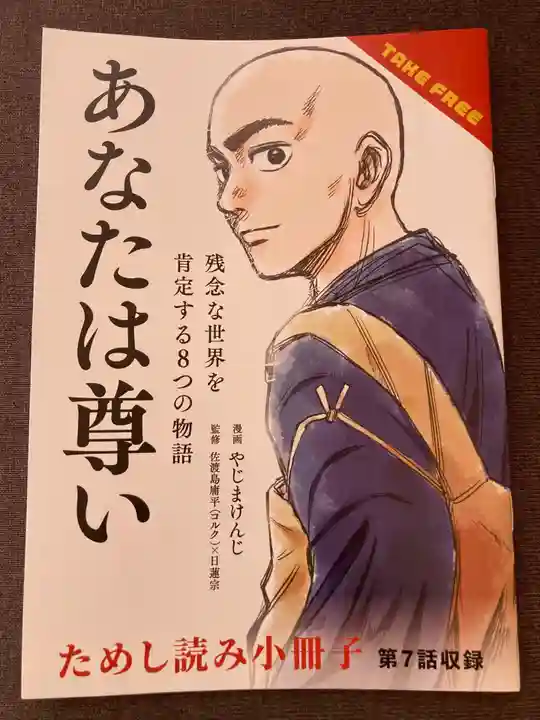

頂いた漫画の小冊子

日蓮聖人の幼名(善日麿)の頃のお話しでした。

日蓮聖人の幼名(善日麿)の頃のお話しでした。

すてき

投稿者のプロフィール

こばけん1369投稿

2020年12月に西国33観音霊場の結願。過去の秩父34観音、坂東33観音と合わせて日本百観音霊場の結願成就。2021年から居住地の神奈川県内並びに東京都内の寺社巡りを始めました。移動は運転免許...もっと読む

ホトカミ見ました! で広がるご縁

ホトカミを見てお参りされた際は、もし話す機会があれば住職さんに、「ホトカミ見てお参りしました!」とお伝えください。

住職さんも、ホトカミを通じてお参りされる方がいるんだなぁと、ホトカミ無料公式登録して、情報を発信しようという気持ちになるかもしれませんし、

「ホトカミ見ました!」きっかけで豊かな会話が生まれたら、ホトカミ運営の私たちも嬉しいです。