かんのんじ

御朱印・神社お寺の検索サイト

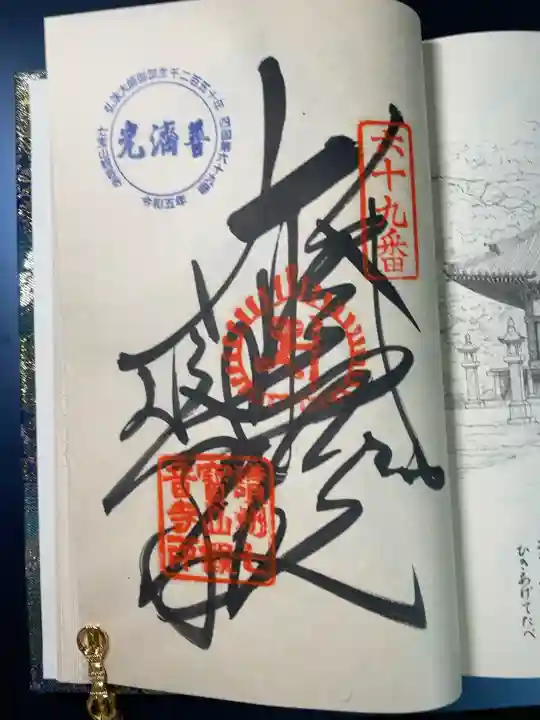

楽しみ方観音寺のお参りの記録(1回目)

投稿日:2024年09月07日(土) 21時38分47秒

参拝:2024年8月吉日

3回目の1泊2日四国八十八か所巡り 2日目の3寺院目です。

と言っても 2寺院目の神恵院さんと同じ場所です。

本堂と大師堂のほかはどちらのものなのか分からないので こちらに写真を載せました。

札所の関係で2寺院は区別されているけれど 同じお寺という認識でいいのかなと思いました。

鐘楼と薬師堂のほかは 新しい建物だと思います。

海が近いですから 塩害などから仏様を守るために修繕・立て直しが必要だったのでしょうね。

今までにも無かったわけではないのですが 朱がひときわ目立つ建物だったのが印象的でした。

すぐ近くに琴弾八幡宮という大きな神社があるのですが こちらが奥の院だと教わりました。

山号は七宝山 宗旨宗派は真言宗大覚寺派 ご本尊は聖観音菩薩 創建年は(伝)大宝3年(703年) 開基は(伝)日証上人です。

ご真言とご詠歌は

本尊真言 : おん あろりきゃ そわか

ご詠歌 : 観音の大悲の力強ければ おもき罪をも引きあげてたべ

でした。

由緒については

伝承によれば 大宝年間(701年 – 704年)に 法相宗の日証が琴弾山で修行をしていたところ 琴を弾く老人が乗る舟を海上に見た。

この老人が八幡大明神であることを知った上人は その琴と舟を祀り琴弾八幡宮と名付けた。

その神宮寺として当寺は建立され神宮寺宝光院と称していた。

寺伝によれば 行基が養老6年(722年)に訪れた後 大同2年 (807)空海が第7世住職として入山し 奈良の興福寺を模して 中金堂(ちゅうこんどう)に聖観世音菩薩像を刻み本尊とし 丈六の薬師如来を納めた西金堂(さいこんどう)や弥勒菩薩を納めた東金堂(とうこんどう)など七堂伽藍を整備し さらに この地に仏塔を建てて瑠璃・珊瑚・瑪瑙などの七宝を埋め地鎮したことから 名称も七宝山観音寺と改めたという。

その後 院号は神恵院に改められている。

そして 桓武天皇はじめ三代の天皇の勅願所となり 室町時代には足利尊氏の子・道尊大政大僧正が45年間住職を務めるなど隆盛を誇った。

とありました。

と言っても 2寺院目の神恵院さんと同じ場所です。

本堂と大師堂のほかはどちらのものなのか分からないので こちらに写真を載せました。

札所の関係で2寺院は区別されているけれど 同じお寺という認識でいいのかなと思いました。

鐘楼と薬師堂のほかは 新しい建物だと思います。

海が近いですから 塩害などから仏様を守るために修繕・立て直しが必要だったのでしょうね。

今までにも無かったわけではないのですが 朱がひときわ目立つ建物だったのが印象的でした。

すぐ近くに琴弾八幡宮という大きな神社があるのですが こちらが奥の院だと教わりました。

山号は七宝山 宗旨宗派は真言宗大覚寺派 ご本尊は聖観音菩薩 創建年は(伝)大宝3年(703年) 開基は(伝)日証上人です。

ご真言とご詠歌は

本尊真言 : おん あろりきゃ そわか

ご詠歌 : 観音の大悲の力強ければ おもき罪をも引きあげてたべ

でした。

由緒については

伝承によれば 大宝年間(701年 – 704年)に 法相宗の日証が琴弾山で修行をしていたところ 琴を弾く老人が乗る舟を海上に見た。

この老人が八幡大明神であることを知った上人は その琴と舟を祀り琴弾八幡宮と名付けた。

その神宮寺として当寺は建立され神宮寺宝光院と称していた。

寺伝によれば 行基が養老6年(722年)に訪れた後 大同2年 (807)空海が第7世住職として入山し 奈良の興福寺を模して 中金堂(ちゅうこんどう)に聖観世音菩薩像を刻み本尊とし 丈六の薬師如来を納めた西金堂(さいこんどう)や弥勒菩薩を納めた東金堂(とうこんどう)など七堂伽藍を整備し さらに この地に仏塔を建てて瑠璃・珊瑚・瑪瑙などの七宝を埋め地鎮したことから 名称も七宝山観音寺と改めたという。

その後 院号は神恵院に改められている。

そして 桓武天皇はじめ三代の天皇の勅願所となり 室町時代には足利尊氏の子・道尊大政大僧正が45年間住職を務めるなど隆盛を誇った。

とありました。

すてき

投稿者のプロフィール

くるくるきよせん3212投稿

「すてき」 をくださるみなさま、ありがとうございます。 拙い投稿ですのに、本当に感謝しかありません。 2022年の正月に、ふと思い立って古都の寺社巡りを始めました。 由緒書きを読んだり、お話を伺...もっと読む

ホトカミ見ました! で広がるご縁

ホトカミを見てお参りされた際は、もし話す機会があれば住職さんに、「ホトカミ見てお参りしました!」とお伝えください。

住職さんも、ホトカミを通じてお参りされる方がいるんだなぁと、ホトカミ無料公式登録して、情報を発信しようという気持ちになるかもしれませんし、

「ホトカミ見ました!」きっかけで豊かな会話が生まれたら、ホトカミ運営の私たちも嬉しいです。