しょうがくいん|天台宗|北上山

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方正覚院のお参りの記録一覧

絞り込み

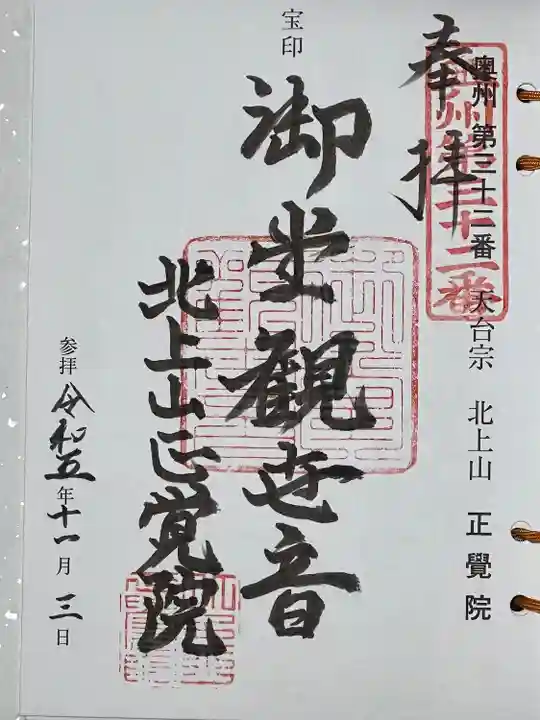

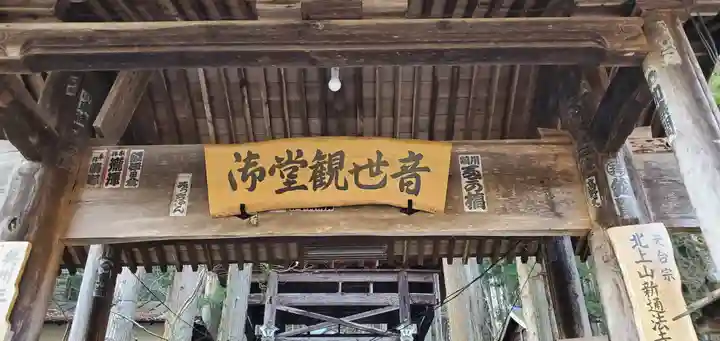

岩手県岩手郡岩手町に境内を構える、北上山 新通法寺 正覚院、境内にはパワースポット、弓弭(ゆはず)の泉、岩手県岩手町から盛岡市、宮城県石巻市まで流れる、北上川の源泉が在ります、木々、渓流が美しいロケーションに在るので初夏、紅葉時期が更に良いと思います、どの様な寺院か引用を用いて調べて見ました、山号は北上山、寺号は新通法寺、院号は正覚院、宗派は天台宗、ご本尊は千手観世音菩薩、奥州三十三観音霊場、第三十二番札所、大同2年(807年)、坂上田村麻呂が立木十一面観音を自ら刻んで安置して草創したといわれ、また八幡太郎義家が前九年の役の際にこの地に仏堂を建立し観音を安置したと伝えられている、天喜5年(1057年)、前九年の役のころ、源頼義、源義家父子がこの地を平定するために軍勢を進めていたところ、飲料水がなく、兵馬が苦しみ始めた。そこで天に拝して観音菩薩に念じながら、義家が持参の弓の「弓弭」で岩を突いたところ、清水が湧き出て、兵馬が喉を潤すことができたと伝えられている。その後、康平5年(1062年)、義家は無事に敵将安倍貞任を討つことができ、その帰りにここに堂を建立し、自分の頭髪の中に入れて戦ったという小さな観音像をここに安置したといわれている。これが「御堂観音」の由来とされている。その際寄進したという陣中釜は今も寺にあり、本堂の千手観音像は南部氏がこの地を領した際に守り本尊として護持し現在に至る、泉は、北上川源泉地として、古来涸れることなく、北上川に注ぎ、人々から崇められてきたといわれている。そこに仏堂が建立されて、観音像が安置されたものと思われ、起源は相当古いものと考えられる。平安時代に蝦夷地の開拓に際して、天台宗の僧侶などが下って開いたものと思われ、平安時代には既に堂が建てられ、堂守が住んでいた模様である。宝暦8年(1758年)、この堂が焼失すると、八幡太郎義家に由緒のある堂と言うことで、時の藩主が復興を作事奉行に命じて行った。しかし、その堂も昭和43年(1968年)の雷火により焼失し、現在の堂は昭和45年(1970年)に再建されたもの

もっと読む

岩手県のおすすめ🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ