たっこくさいこうじ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方達谷西光寺のお参りの記録(1回目)

投稿日:2022年07月02日(土) 13時42分38秒

参拝:2022年4月吉日

【陸奥国 古刹巡り】

達谷窟毘沙門堂(たっこくのいわや・毘沙門堂)は、岩手県西磐井郡平泉町にある毘沙門天を祀った堂宇。別当は達谷西光寺。境内は国の史跡。

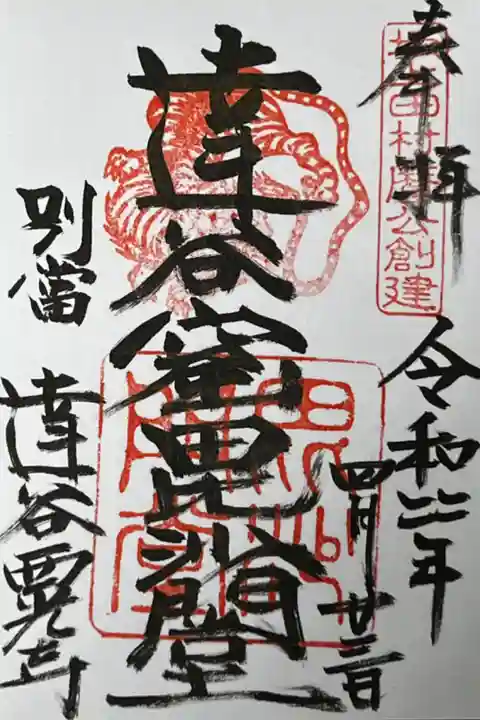

創建は平安時代初期の801年、桓武天皇の勅を受けた坂上田村麻呂が、蝦夷の惡路王、赤頭、髙丸を打ち破り、蝦夷が賽を構えたこの窟に京の清水の舞台を模した九間四面の精舎を建て、百八体の毘沙門天を祀り、鎮護国家の祈願所として毘沙門堂と名付けたのが始まり。翌802年、別当寺として達谷西光寺を創建し、奥真上人を開基として広大な寺領を定めた。のち前九年の役、後三年の役の折、源頼義・義家父子が戦勝祈願のため寺領を寄進、奥州藤原氏初代清衡、二代基衡が七堂伽藍を建立した。1189年には源頼朝が奥州合戦の帰路に参詣している。以後歴代領主に崇敬され、江戸時代には伊達政宗が毘沙門堂を再建、伊達家の祈願寺として寺領を寄進した。現在の毘沙門堂は昭和戦後の火災で焼失後、1961年に五代目として再建されたもの。

当堂宇は、JR東北本線・平泉駅の西南西6kmの平地にある。太田川という小川に沿って県道31号線が走り、その北側にある。境内は東西に長く、さほど広くはない。メインの毘沙門堂は数十mの崖に食い込むように建っているのが有名。その西側にある岩面大佛も知られている。この他、金堂、辨天堂、不動堂などが建っている。境内入口の三鳥居を含め、とっても印象に残る寺院で観光地として人気。

今回は、旅行情報サイト・じゃらん、ぐるたび、4travelで岩手県の人気寺社仏閣として挙がっていたことから参拝することに。参拝時は休日の午後で、多くの家族連れなどが参拝に訪れていた。

境内東端入口全景。県道に沿って境内は東西に伸びている。

境内入口の。鳥居があるけど、寺院?神社?日本人でも混乱させられる...(^_^;)

入口右側の<拝観案内所>。御朱印はこちら。

まず<一の鳥居>。江戸時代の建立。面白い形の扁額には「辨財」の文字。

つづいて<二の鳥居>。昭和戦後に再建。こちらの扁額には「達谷霊窟」とある。

最後に<三の鳥居>。明治初期の再建。扁額はデザイン文字で読みにくいが、たぶん「霊窟」。

当堂宇では江戸時代から鳥居が3つあったとのこと。

当堂宇では江戸時代から鳥居が3つあったとのこと。

三の鳥居をくぐって、右前方に見える<毘沙門堂>。

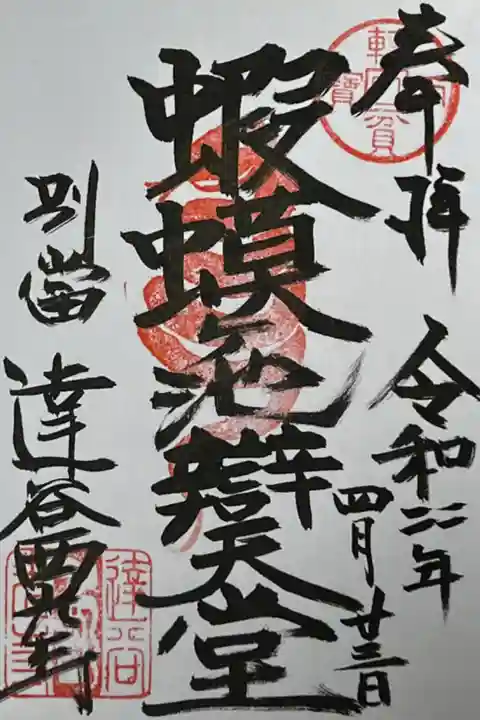

三の鳥居をくぐって、左前方に見える<蝦蟆ヶ池(がまがいけ)>と<辨天堂>。

<毘沙門堂>の裏手の崖はこんな感じ。

毘沙門堂入口左側の<狛犬>。ずんぐりむっくり、髪の毛のカールが気になるかわいい狛犬。

毘沙門堂入口右側の<狛犬>。こちらはややオッサン顔でそんなにかわいくはない...(^_^;)

いよいよ<毘沙門堂>への階段を登る。

<毘沙門堂>入口。ここからは写真撮影禁止。順路を進むと反対側(西側)の階段から下りる。

毘沙門堂の南西側にある<岩面大佛>。高さ16.5m、顔面は3.6mある阿弥陀如来の磨崖仏。手前に拝所がある。

岩面大仏前から見た<毘沙門堂>。

辨天堂に向かう橋。立看板には「仲良き男女は別々にお参りください 別當」と面白い注意書き。

<辨天堂>全景。慈覚大師が辨財天女を自ら刻して祀ったとされる。

<辨天堂>正面。

辨天堂から見た<毘沙門堂>全景。

三の鳥居脇に立つ<奉行坊杉>。ここから杉の左側を東方向に進む。

小高い場所にある<鐘楼>。江戸時代初期1615年の建立。

鐘楼より低い場所にある<閼伽堂>。

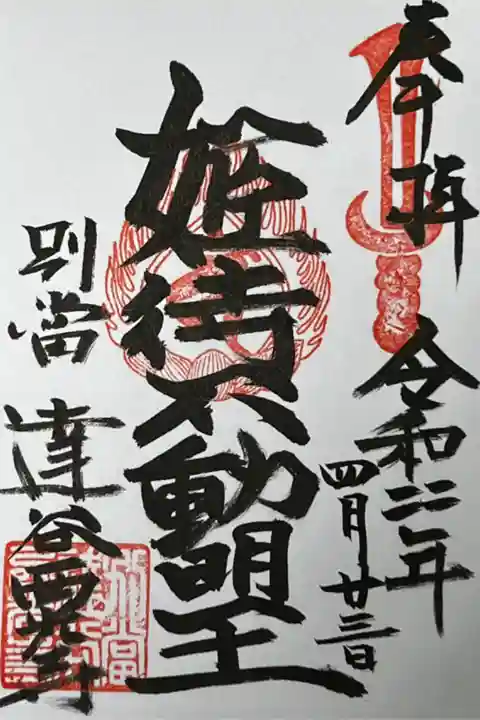

参道進んで高い位置にある<姫待不動堂>。蝦夷の惡路王たちが京からさらって来た姫君を監禁、待ち伏せしたことからこう言われるみたい。現在の堂宇は江戸時代中期1789年の建立。

<姫待不動堂>正面。

<姫待不動堂>内部には不動明王の掛軸が見える。

姫待不動堂の裏手小高いところにある<金堂(本堂)>。本尊は薬師如来。

<金堂>正面。

<金堂>内部には金色の仏像が見える。

金堂の前にある、樹齢500年の<大オッコウ(イチイ)>。

巨木の根本にある、なんとか童子。

達谷毘沙門堂境内の東側にある、<達谷西光寺>の伽藍、境内。

最後に、自分が最も好きなアングルから<毘沙門堂>。(^▽^)/

すてき

投稿者のプロフィール

惣一郎1269投稿

2020年1月から寺社仏閣巡りを始めた初心者です。東京在住です。 クルマとバイク、旅行が趣味なので、近くから遠くまで、精力的にお参りしています~♪ ■2023年も引き続き、日本各地(目標:寺社...もっと読む

ホトカミ見ました! で広がるご縁

ホトカミを見てお参りされた際は、もし話す機会があれば住職さんに、「ホトカミ見てお参りしました!」とお伝えください。

住職さんも、ホトカミを通じてお参りされる方がいるんだなぁと、ホトカミ無料公式登録して、情報を発信しようという気持ちになるかもしれませんし、

「ホトカミ見ました!」きっかけで豊かな会話が生まれたら、ホトカミ運営の私たちも嬉しいです。