あなたのサポートが必要です〈特典あり〉

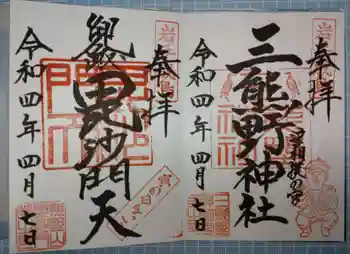

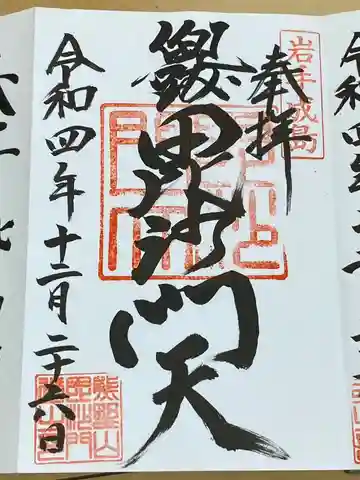

| 御朱印 | |||

|---|---|---|---|

| 限定 | - | ||

| 御朱印帳 | |||

| 駐車場 | あり |

岩手県のおすすめ🎋

歴史

社伝によれば坂上田村麻呂が対蝦夷戦争(蝦夷征討)に際して、征矢立(せいやたて)の森に登って紀伊の熊野三山に戦勝を祈願し[1]、戦勝後の延暦21年(802年)にこの地に三山の神を勧請して創祀したという。また、康平5年(1062年)に源義家が前九年の役で安倍貞任を追撃した際には鏑矢を奉納して戦勝を祈願し、奥羽平定を叶えたともいう。

中世には和賀氏から社領70石を寄進され、江戸時代になると元和4年(1618年)に南部藩藩主南部利直より社領23石が安堵された。

近世には「熊野権現宮」と呼ばれ、境内に隣接する毘沙門堂(成島毘沙門堂)の鎮守とされ[1]、古くからともに熊野山成島寺(じょうとうじ)を別当としていたが、明治初年(19世紀後葉)の神仏分離で成島寺を廃寺とした際に独立し、毘沙門堂とも分離した。旧社格は村社。

| 名称 | 熊野神社 |

|---|---|

| 通称 | 三熊野神社 |

| トイレ | あり |

| 御朱印 | あり |

| 限定御朱印 | なし |

| 御朱印帳 | あり |

詳細情報

| ご祭神 | 《主》伊弉冊之命,事解男之命,速玉男之命 |

|---|---|

| ご由緒 | 社伝によれば坂上田村麻呂が対蝦夷戦争(蝦夷征討)に際して、征矢立(せいやたて)の森に登って紀伊の熊野三山に戦勝を祈願し[1]、戦勝後の延暦21年(802年)にこの地に三山の神を勧請して創祀したという。また、康平5年(1062年)に源義家が前九年の役で安倍貞任を追撃した際には鏑矢を奉納して戦勝を祈願し、奥羽平定を叶えたともいう。 中世には和賀氏から社領70石を寄進され、江戸時代になると元和4年(1618年)に南部藩藩主南部利直より社領23石が安堵された。 近世には「熊野権現宮」と呼ばれ、境内に隣接する毘沙門堂(成島毘沙門堂)の鎮守とされ[1]、古くからともに熊野山成島寺(じょうとうじ)を別当としていたが、明治初年(19世紀後葉)の神仏分離で成島寺を廃寺とした際に独立し、毘沙門堂とも分離した。旧社格は村社。 |

Wikipediaからの引用

| 概要 | 三熊野神社(みくまのじんじゃ)は、岩手県花巻市に鎮座する神社である。正式名称は熊野神社(くまのじんじゃ)。 |

|---|---|

| 歴史 | 歴史[編集] 社伝によれば坂上田村麻呂が対蝦夷戦争(蝦夷征討)に際して、征矢立(せいやたて)の森に登って紀伊の熊野三山に戦勝を祈願し[1]、戦勝後の延暦21年(802年)にこの地に三山の神を勧請して創祀したという。また、康平5年(1062年)に源義家が前九年の役で安倍貞任を追撃した際には鏑矢を奉納して戦勝を祈願し、奥羽平定を叶えたともいう。 中世には和賀氏から社領70石を寄進され、江戸時代になると元和4年(1618年)に南部藩藩主南部利直より社領23石が安堵された。 近世には「熊野権現宮」と呼ばれ、境内に隣接する毘沙門堂(成島毘沙門堂)の鎮守とされ[1]、古くからともに熊野山成島寺(じょ...Wikipediaで続きを読む |

| 引用元情報 | 「三熊野神社 (花巻市)」『ウィキペディア日本語版』。 この版のURL:https://ja.wikipedia.org/w/index.php?%E4%B8%89%E7%86%8A%E9%87%8E%E7%A5%9E%E7%A4%BE%20%28%E8%8A%B1%E5%B7%BB%E5%B8%82%29&oldid=95067893 |

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ

5

0