むねとうじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方宗任神社のお参りの記録(1回目)

投稿日:2021年10月04日(月) 00時14分21秒

参拝:2020年9月吉日

宗任神社(むねとう~)は、茨城県下妻市にある神社。旧社格は村社。祭神は、安倍宗任公(あべむねとうこう)と安倍貞任公(あべさだとうこう)の2柱。

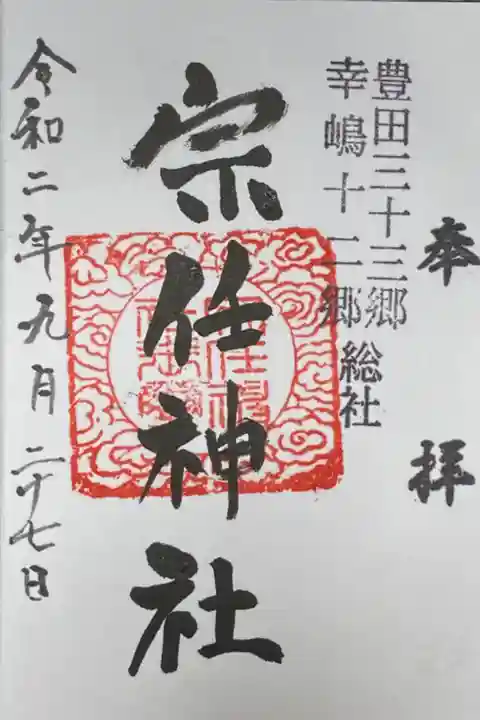

創建は平安時代末期の1109年、前九年の役で源頼義の軍勢に敗れた安倍宗任公を祭神として、遺臣の松本七郎秀則、息八郎秀元が遺品の青龍の甲冑などを奉じて創建。鎌倉時代には豊田郡33郷と幸嶋(猿島)12郷の総社として繁栄し、地方豪族の小田氏治、豊田将基からも崇敬を受けた。江戸時代には、徳川三代将軍家光公から朱印地5石、本殿拝殿の寄進を受けた。当時から、子供の虫封じに御利益があるとされた。明治時代になると、近代社格制度の下、村社に列した。

当社は、関東鉄道常総線・宗道駅の北方500mの市街地にある。県道357号線という大通りに面していて、境内南端には大きな鳥居や社号標があり辿り着きやすい。境内は一般的な旧村社のサイズだが、神主さん常駐のため、生き生きとした感じがしている。

今回は、下総国式内社の桑原神社の御朱印を拝受するために、兼務する当社に参拝することに。参拝時は週末の午後、参拝者は自分以外には誰もいなかった。

創建は平安時代末期の1109年、前九年の役で源頼義の軍勢に敗れた安倍宗任公を祭神として、遺臣の松本七郎秀則、息八郎秀元が遺品の青龍の甲冑などを奉じて創建。鎌倉時代には豊田郡33郷と幸嶋(猿島)12郷の総社として繁栄し、地方豪族の小田氏治、豊田将基からも崇敬を受けた。江戸時代には、徳川三代将軍家光公から朱印地5石、本殿拝殿の寄進を受けた。当時から、子供の虫封じに御利益があるとされた。明治時代になると、近代社格制度の下、村社に列した。

当社は、関東鉄道常総線・宗道駅の北方500mの市街地にある。県道357号線という大通りに面していて、境内南端には大きな鳥居や社号標があり辿り着きやすい。境内は一般的な旧村社のサイズだが、神主さん常駐のため、生き生きとした感じがしている。

今回は、下総国式内社の桑原神社の御朱印を拝受するために、兼務する当社に参拝することに。参拝時は週末の午後、参拝者は自分以外には誰もいなかった。

鳥居をくぐると、社殿まで参道がまっすぐ伸びる。

まず、参道右手にある<子宝神社>。社殿が木製樽の中に入っている面白い造り。

つづいて、参道右側にある<手水舎>。両側の木に埋もれている笑

参道進むと、<二の鳥居>。木製の六脚鳥居。

参道両側に境内社などがたくさんあるが、先に<拝殿>に向かう。

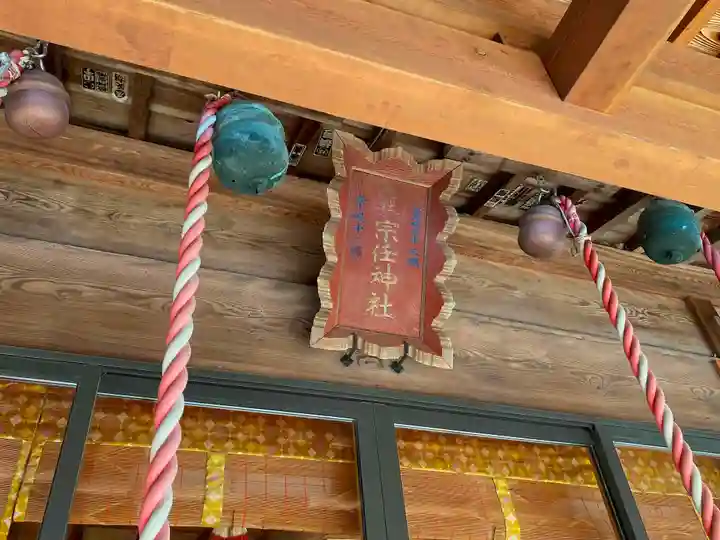

<拝殿>全景。軒の梁の位置に、横書きの扁額がある。

軒の下に入ると、建物の梁に<豊田三十三郷 幸嶋十二郷 総社 宗任神社>の扁額。

参道右側にある<向山 稲荷神社>(左の小祠)と、大黒さん、おかめとひょっとこ?、西洋馬?(^_^;)

参道右側にある<御霊神社>。

参道右側にある<さざれ石>。

参道右側にある、1つ目の<御神輿殿>。

参道右側にある、いろんな<稲荷神社>。おそらくいろんな場所から遷座して来たものかと。

中央左は<佐田彦大神>。猿田彦のことかな?

中央左は<佐田彦大神>。猿田彦のことかな?

参道左手、社務所の左隣にある<交通神社>。

参道右側にある、2つ目の<御神輿殿>。

参道右側にある<御神楽殿>。

参道の右側、拝殿の右隣にある<御神馬>。

参道左手にある<社務所>から、社殿を望む。御朱印はこちら社務所にて。

境内入口の駐車スペースにて。真新しい大きな<狛犬>が迎えてくれる。

すてき

投稿者のプロフィール

惣一郎1269投稿

2020年1月から寺社仏閣巡りを始めた初心者です。東京在住です。 クルマとバイク、旅行が趣味なので、近くから遠くまで、精力的にお参りしています~♪ ■2023年も引き続き、日本各地(目標:寺社...もっと読む

ホトカミ見ました! で広がるご縁

ホトカミを見てお参りされた際は、もし話す機会があれば神主さんに、「ホトカミ見てお参りしました!」とお伝えください。

神主さんも、ホトカミを通じてお参りされる方がいるんだなぁと、ホトカミ無料公式登録して、情報を発信しようという気持ちになるかもしれませんし、

「ホトカミ見ました!」きっかけで豊かな会話が生まれたら、ホトカミ運営の私たちも嬉しいです。