きよたきじ|真言宗豊山派|南明山

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方清滝寺のお参りの記録一覧

絞り込み

茨城県 土浦市 小野 に境内を構える、南明山 慈眼院 清滝寺(きよたきじ) 当方は 道の駅 全国制覇者で、全国の寺社、霊場を巡礼してます 2023.に坂東三十三観音霊場他で何度か参拝致しました、どの様な寺院か引用を用いて調べて見ました、山号は 南明山、院号は 慈眼院、寺号は 清滝寺、宗旨 宗派は 真言宗 豊山派、ご本尊は 聖観世音菩薩、坂東三十三観音霊場 第二十六番札所 清滝観音 日本百観音 の一つ、歴史は古く推古天皇15(607)年に聖徳太子が自ら彫りこんだ聖観音を本尊として現在の背後にある竜ケ峯に開山し、大同年間(806~810)に徳一上人によって古観音に移築されたという。

七堂伽藍を備えた大きな寺は、天正年間(1573~1592)に小田氏、佐竹氏の兵火によりが焼失し、その後江戸時代に現在地へ再建された。昭和44(1969)年には本堂、昭和48(1973)年には仮堂が焼失。現在の建物は昭和55(1980)年に再建されたものである。唯一当時からの建造物は天保年間(1830~44)に建てられた山門だけである。

山門に安置されている阿吽の木造金剛力士像は、その体内に阿弥陀如来像を抱いている珍し仏像である

もう少し筑波山東側の八郷盆地を探索してみたかったのですが・・・

調べてみたところこの盆地、お寺はそこそこあったものの、神社は無人社ばかりで受印できるところがほぼ皆無という凄まじい不毛地帯だったので、筑波山南西側に戻ることにしました(^^;

(神社で受印可なのは足尾神社の里宮くらい)

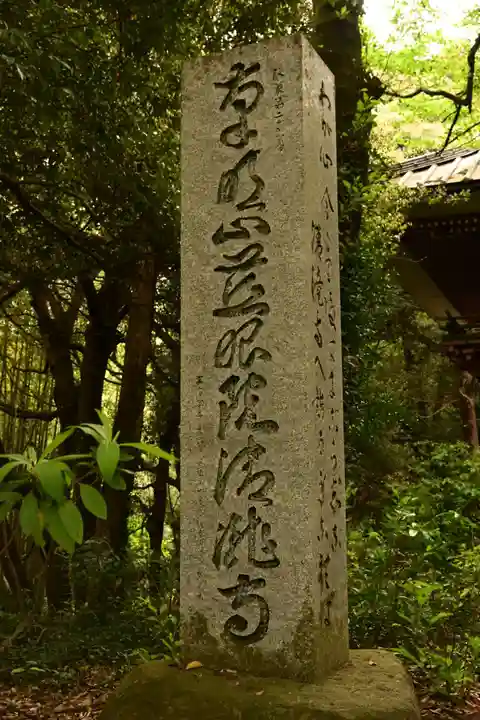

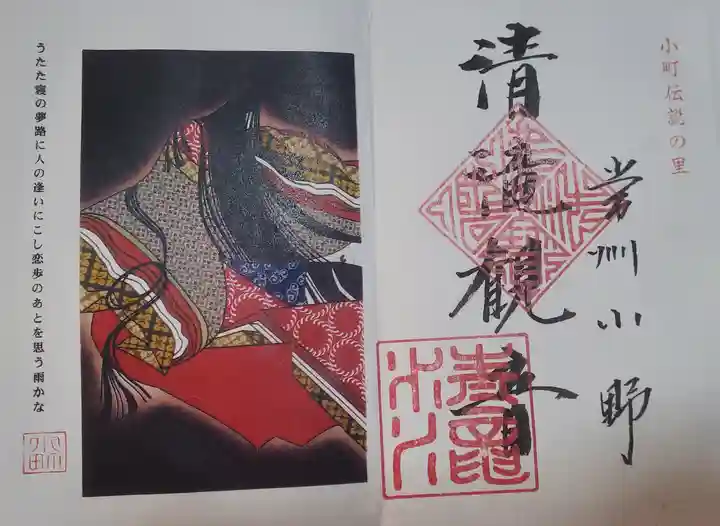

石岡市(盆地側)と土浦市(外側)を繋ぐ朝日トンネルを出てすぐのところに、今度はなんと小野小町に纏わるお寺が見つかり今度はこちらに寄ってみることに。

こちらにも安倍晴明に纏わる伝承が何かあるのでは!?(゚∀゚)と期待したのですが、同じ平安時代でも小町と晴明って活躍年代が100年くらいズレてるのね(^^;

まぁ有名人なのでドラマとか漫画では、小町の怨霊と晴明がよく対決したりしてますがw

ここは小野小町終焉の地らしく、近くには小町の墓所もあるという・・・って、ちょっと待て! ウチの地元にもあるぞ小野小町の墓(^^;

ウチの地元の伝承では、小町は小野寺の大慈寺の裏の崖から身を投げて死んだってことになってるんだが・・・そもそも小野寺って地名自体が小野小町に由来すんだぞ! 捏造すんな茨城!(#゚Д゚)ゴルァ!!

・・・まぁ小野小町やら静御前やら巴御前やら美人の墓は日本中にありますからねw 日本人は昔から「○○は俺の嫁」みたいな発想がお好きだったようでwww

ちなみにこちらに伝わる小町ちゃんは、ここより少し先にある北向観音に参拝した後に当地で病に倒れ亡くなったということになってるようです。

住職不在のお寺のようですが、地域の方が交代で授与所に詰めているようです。

授与時間は夏期8~17時、冬季9~16時、12~13時は昼休憩とのこと。

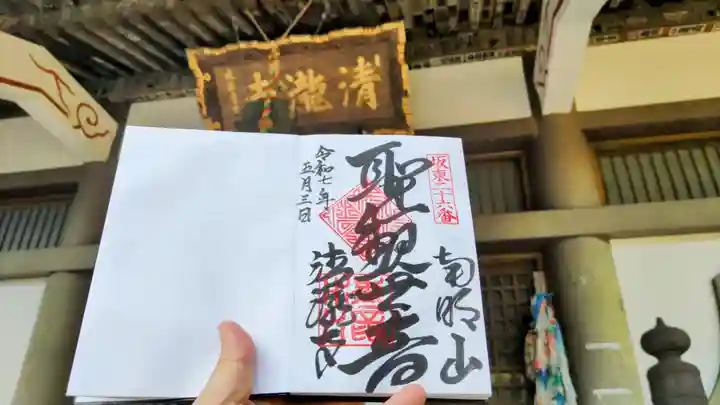

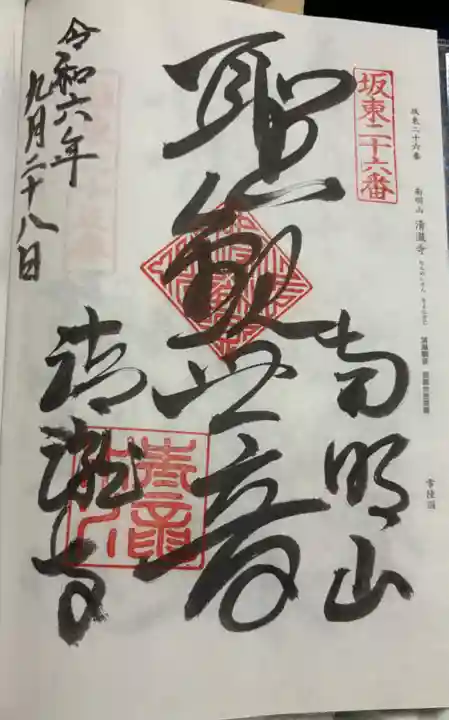

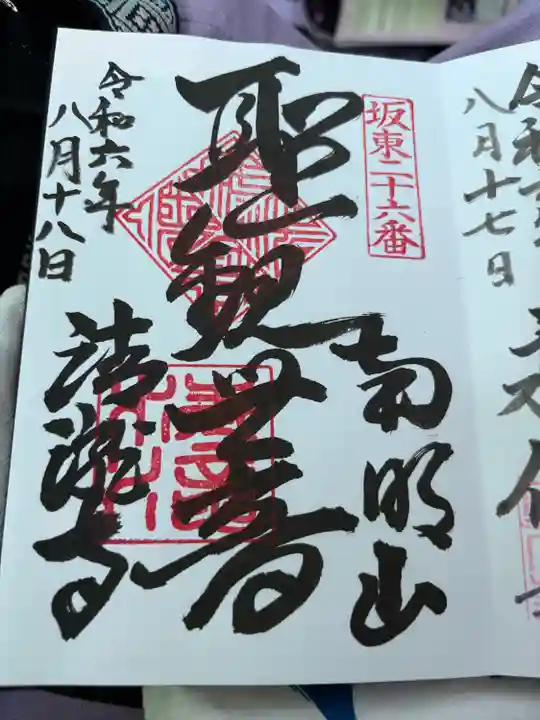

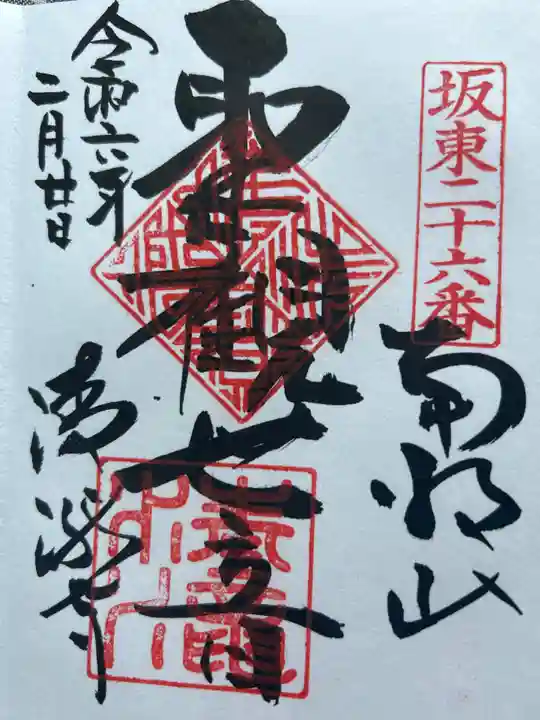

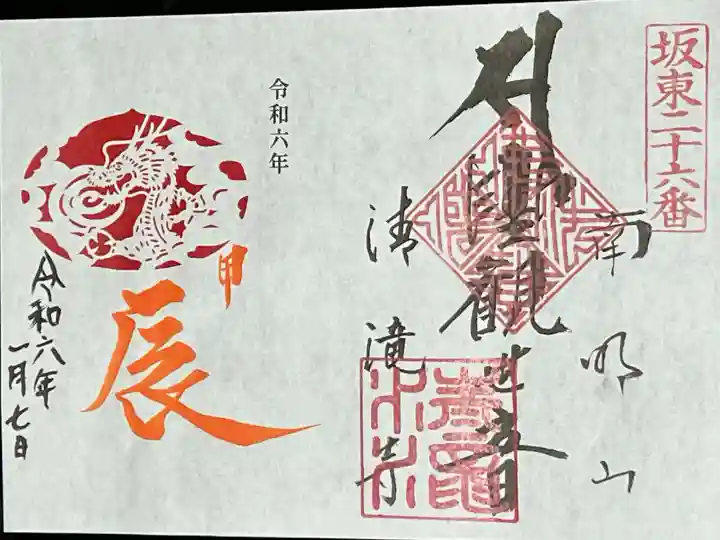

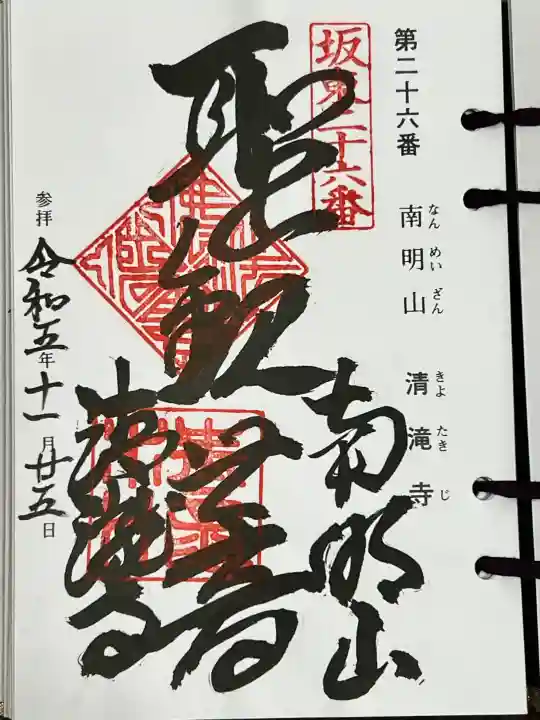

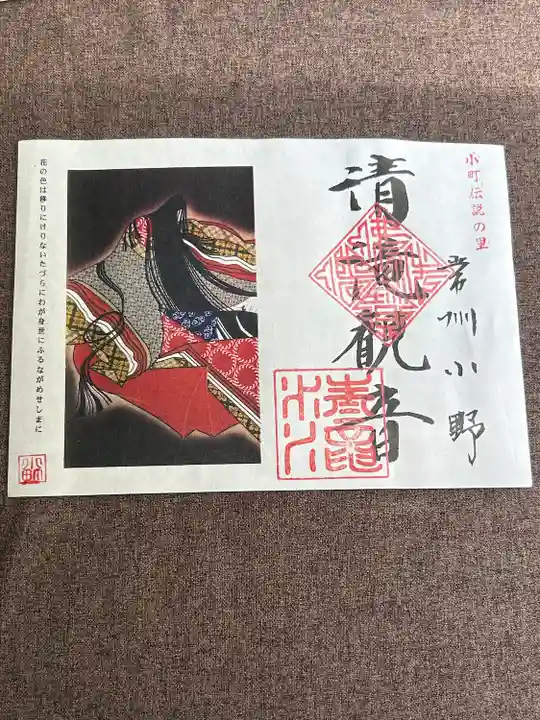

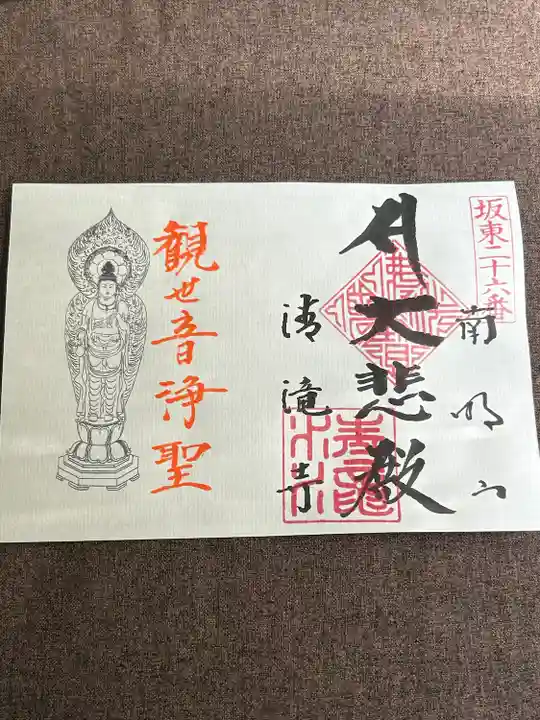

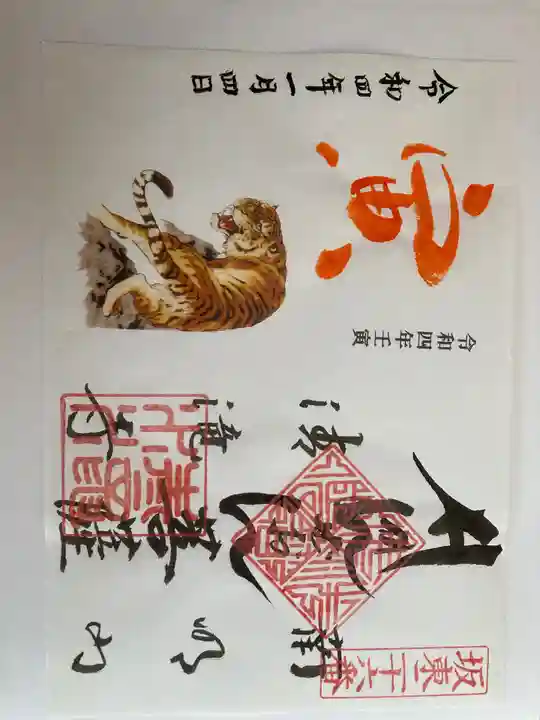

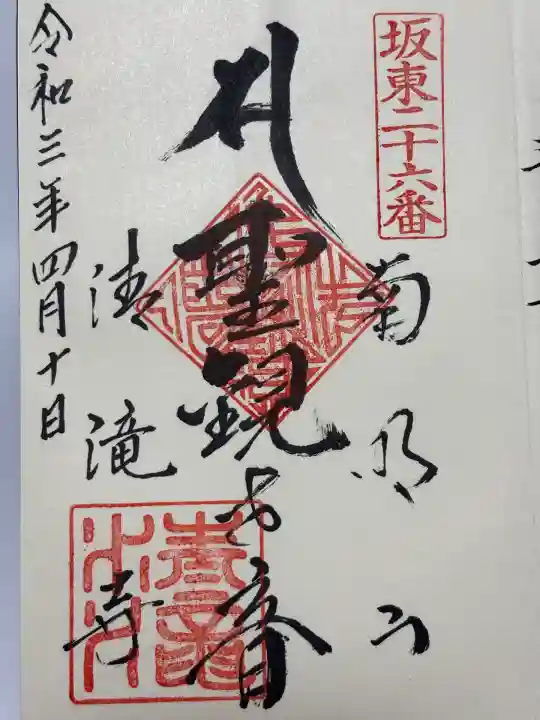

ご覧のように御朱印や授与品もいろいろと種類がありました☆

せっかくなので小野小町の見開きの書き置きをいただきました☆

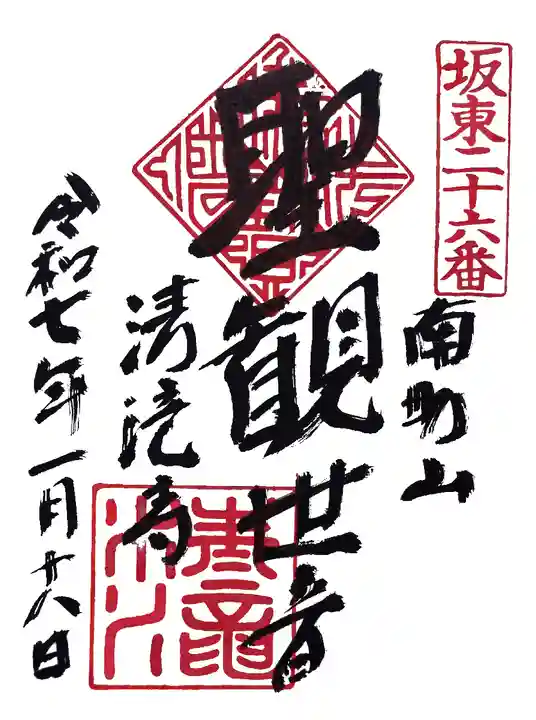

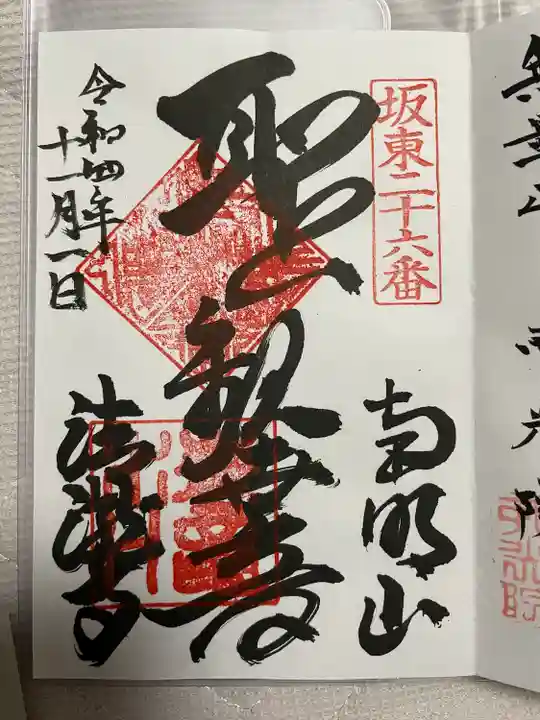

板東八十八番の二十六番

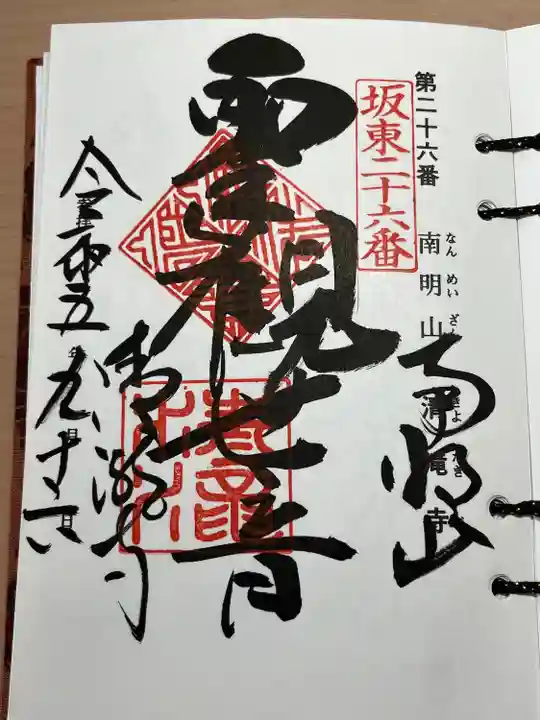

こちらは直書き

間に北斗寺入れちゃったので、残念ながら今回は二十五番の筑波山大御堂とは続きにならず(ノ∀`)

茨城県のおすすめ🎎

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ