あらたじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方荒田神社のお参りの記録(1回目)

投稿日:2024年06月03日(月) 17時52分23秒

参拝:2024年5月吉日

播磨国二之宮の荒田神社に参拝です。

播磨国風土記には、『天目一箇命、道主日女命を祀った社』の記載があり、それがこちら荒田神社であるといわれています。

天目一箇命といえば、製鉄・鍛冶の神ですが、その昔このあたりでは牧野鉱山があり、採掘された鉄が多可町中区鍛冶屋で加工されていたそうです。

御朱印は宮司様のご自宅でいただけるようなのですが、丹波市にあるようだったので今回は諦めました。

主祭神 天目一箇命

配祀神 少彦名命・木花咲耶姫命・素盞嗚命

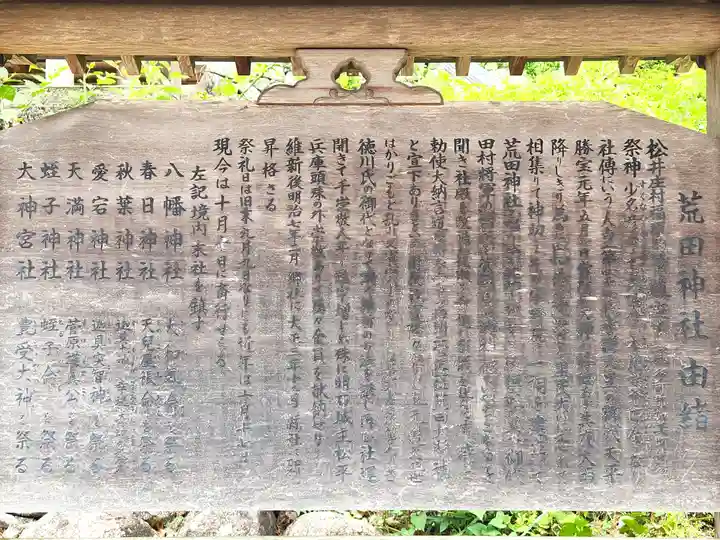

<御由緒>境内由緒書より

松井庄村福原的場に鎮座す。

祭神 少名彦命 素盞鳴命 木花咲耶姫命なり。

社伝にいう人皇第46代孝謙天皇の御代天平勝宝元年(749年)5月7日当所に天神の降臨あり。その夜大雨降りしきり為に田畑悉く流失さる。里民大いに恐れて相集まりて神助を乞い字野尻に一祠を建立して荒田神社と唱う。今もその地を神立ちという。後桓武天皇の御代田村将軍の当所を管領するやその神徳のいやちこなるを聞き社殿を改造し社殿を寄進し祭儀を盛んにす。時に勅使大納言道広卿参向ありて播州二宮正一位荒田大明神と宣下ありきという。爾後社運隆々たりしも元亀天正世はかりごもと乱れ又省みるものなかりしば是非なき次第なりき。

徳川氏の御代となりて漸く維新の方法を講じ再び社運開きて千崇敬人年をおいて増しぬ殊に明石城主松平兵庫頭殊の外崇敬ありて度々金員を献納せり。

維新後明治7年2月郷社に大正3年12月県社に加列昇格さる。

祭礼日は旧来9月9日なりしも近年は10月17日、現在は10月10日に斎行せらる。

播磨国風土記には、『天目一箇命、道主日女命を祀った社』の記載があり、それがこちら荒田神社であるといわれています。

天目一箇命といえば、製鉄・鍛冶の神ですが、その昔このあたりでは牧野鉱山があり、採掘された鉄が多可町中区鍛冶屋で加工されていたそうです。

御朱印は宮司様のご自宅でいただけるようなのですが、丹波市にあるようだったので今回は諦めました。

主祭神 天目一箇命

配祀神 少彦名命・木花咲耶姫命・素盞嗚命

<御由緒>境内由緒書より

松井庄村福原的場に鎮座す。

祭神 少名彦命 素盞鳴命 木花咲耶姫命なり。

社伝にいう人皇第46代孝謙天皇の御代天平勝宝元年(749年)5月7日当所に天神の降臨あり。その夜大雨降りしきり為に田畑悉く流失さる。里民大いに恐れて相集まりて神助を乞い字野尻に一祠を建立して荒田神社と唱う。今もその地を神立ちという。後桓武天皇の御代田村将軍の当所を管領するやその神徳のいやちこなるを聞き社殿を改造し社殿を寄進し祭儀を盛んにす。時に勅使大納言道広卿参向ありて播州二宮正一位荒田大明神と宣下ありきという。爾後社運隆々たりしも元亀天正世はかりごもと乱れ又省みるものなかりしば是非なき次第なりき。

徳川氏の御代となりて漸く維新の方法を講じ再び社運開きて千崇敬人年をおいて増しぬ殊に明石城主松平兵庫頭殊の外崇敬ありて度々金員を献納せり。

維新後明治7年2月郷社に大正3年12月県社に加列昇格さる。

祭礼日は旧来9月9日なりしも近年は10月17日、現在は10月10日に斎行せらる。

随身門

とても大きな拝殿

阿形狛犬さんはちょっと顔が崩れかけていて残念・・・

拝殿内

幣殿と本殿

本殿向かって左側の境内末社

左から順に、大神宮社・蛭子神社・春日神社

左から順に、大神宮社・蛭子神社・春日神社

春日神社の扁額

春日神社前より拝殿方向

本殿(向かって右側)

本殿向かって右側の境内末社

左から、八幡神社・三社相殿(愛宕神社・天満神社・秋葉神社)

左から、八幡神社・三社相殿(愛宕神社・天満神社・秋葉神社)

シオカラトンボが飛び回っていました

すてき

ホトカミ見ました! で広がるご縁

ホトカミを見てお参りされた際は、もし話す機会があれば神主さんに、「ホトカミ見てお参りしました!」とお伝えください。

神主さんも、ホトカミを通じてお参りされる方がいるんだなぁと、ホトカミ無料公式登録して、情報を発信しようという気持ちになるかもしれませんし、

「ホトカミ見ました!」きっかけで豊かな会話が生まれたら、ホトカミ運営の私たちも嬉しいです。