ほんようじ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方本要寺のお参りの記録(1回目)

投稿日:2022年07月01日(金) 23時30分08秒

参拝:2022年6月吉日

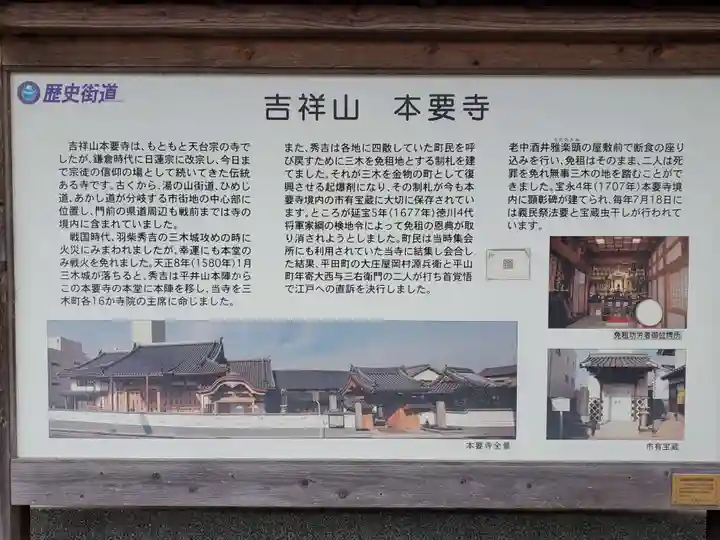

日蓮宗 吉祥山 本要寺

三木城跡から南西方向に約450mほどのところに位置します。

創建は不詳とのことですが、古くは天台宗寺院だったとのこと。

正和4年(1315年)、日蓮宗に改宗、寺号を本要寺に改称しました。

天正6年(1578年)の三木合戦の際、本要寺の本堂以外が兵火により被災。

三木城落城後、羽柴秀吉は本要寺の本堂を本陣とし、別所長治の首検分を行ったとされています。

またここから城下町の再建を指揮し、地子(土地にかかる税)免除の制札を立てたそうです。

それによりこの地に商人などが集まり復興を成し遂げ、そして金物の街として発展してきました。

この秀吉の地子免除の制札は、今も境内奥にある宝蔵に保管されているそうです。

その後延宝5年(1677年)、改めて検地が行われ免租が取り消されそうになりましたが、庄屋による話し合いの結果、岡村源兵衛と大西与三右衛門が江戸幕府に打ち首覚悟で免租維持を直訴し、要求が認められたそうです。

この二人を三木義民と称え、碑が建てられました。

三木城跡から南西方向に約450mほどのところに位置します。

創建は不詳とのことですが、古くは天台宗寺院だったとのこと。

正和4年(1315年)、日蓮宗に改宗、寺号を本要寺に改称しました。

天正6年(1578年)の三木合戦の際、本要寺の本堂以外が兵火により被災。

三木城落城後、羽柴秀吉は本要寺の本堂を本陣とし、別所長治の首検分を行ったとされています。

またここから城下町の再建を指揮し、地子(土地にかかる税)免除の制札を立てたそうです。

それによりこの地に商人などが集まり復興を成し遂げ、そして金物の街として発展してきました。

この秀吉の地子免除の制札は、今も境内奥にある宝蔵に保管されているそうです。

その後延宝5年(1677年)、改めて検地が行われ免租が取り消されそうになりましたが、庄屋による話し合いの結果、岡村源兵衛と大西与三右衛門が江戸幕府に打ち首覚悟で免租維持を直訴し、要求が認められたそうです。

この二人を三木義民と称え、碑が建てられました。

すてき

ホトカミ見ました! で広がるご縁

ホトカミを見てお参りされた際は、もし話す機会があれば住職さんに、「ホトカミ見てお参りしました!」とお伝えください。

住職さんも、ホトカミを通じてお参りされる方がいるんだなぁと、ホトカミ無料公式登録して、情報を発信しようという気持ちになるかもしれませんし、

「ホトカミ見ました!」きっかけで豊かな会話が生まれたら、ホトカミ運営の私たちも嬉しいです。