やすみてんじんじゃ

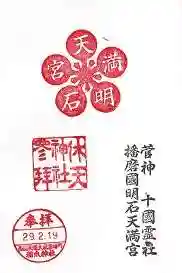

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方休天神社のお参りの記録一覧

絞り込み

創建) 903年 御祭神) 菅原道真公(天神様)

菅原道真公が、九州に左遷の道すがら脚を休めたと言う故事による神社⛩️

[やすみてん・じんじゃ]なのではなく、

【やすみ・てんじん・社】らしい

一般的には【休天神(やすみてんじん)】と言ったり(明石天満宮)と称する事も!

太宰府に左遷された道真公が、道端で腰掛けた石(腰掛け石)を祀った神社だが、石は旧山陽道に面した大倉院より移設されたと

伝わる

当時、道真公は讃岐守に任じられており

四国に渡る折に明石の駅家を利用していた為、駅長とは知己があったと言う

左遷を嘆く駅長に詠んだ歌の歌碑が境内にはある

♪♪『駅長、驚く勿れ、時の変じ改まるを

一栄一落、これ春秋🍂

訳) 駅長ドンマイ‼︎ 時間が経ち、浮き沈みが

起きるのは季節が巡るのと同じ、普通の

事である・・🥹

この歌に想いを寄せすぎて、写メ忘れてました・・

兵庫県明石市にある神社です。

こちら「やすみてんじんじゃ」と読みますが 菅原道真が九州に左遷されていく道すがら立ち寄って休憩したという故事により 「やすみ・てんじんじゃ」と読むのが正しいそうです。

菅原道真公は船で大宰府に向かったはずなのですが 播州街道は馬で旅をされたようです。

神戸~高砂辺りの多くの地でお休みになられているようですね。

縁の神社がとても多いです。それだけ瀬戸内の海が荒れたということなのでしょうか。

歴史に詳しくなると 寺社巡りはもっと楽しくなると感じました。

ネット情報です。

創建は903年(延喜3年) 御祭神は菅原道真です。

菅原道真が太宰府へ流される途中 明石の駅家(うまや)で休息をとったと伝えられており 神社はその駅の跡地とされている。

そのときに腰掛けた石というのが「腰掛石(菅公踞石)」として祀られているが これは 旧山陽道に面した大蔵院という寺から移設されたもの。

実際の「駅家」の位置については諸説あり ここから北に1km弱のあたりにも石碑があるそうだ。

菅原道真は讃岐守に任じられていたので 四国へ渡るために明石の駅家はちょくちょく利用しており 駅家の駅長とは知己があった。

道真の左遷を嘆く駅長に対し 道真はこう詠んだとされている。

驛長無驚時變改 一栄一落是春秋

(駅長驚くなかれ 時の変じ改まるを 一栄一落 これ春秋)

この歌を詠んだのが道真だというのが いわゆる史実であるかは定かではないが 境内にはこの歌を刻んだ歌碑もある。

大宰府へ行った菅原道真公が亡くなったということを聞いた駅長が 菅原道真公を祀る祠を903(延喜3)年に建てたのが休天神社の始まりといわれています。

江戸時代の1673(延宝4)年 この祠は明石城主・松平信之の手によって神社として祀られるようになりました。

菅原道真公が座って休んだといわれている菅公踞石も この3年後に近くにある大蔵院からここに移設されたそうです。

兵庫県明石市にある神社です。

国道2号線沿いにあるので目立ちます。

祭神は菅原道真 創建は903年(延喜3年)です。

休天神社や明石天満宮とも呼ばれます。

境内は広く 一部駐車場になっています。

建物は多くないのですが 歴史を感じる古い社殿はすてきです。

由緒については

菅原道真が大宰府へ下る途中で当地に立ち寄り 山陽道沿いの明石駅家(うまや)に宿をとり 同情を寄せる明石駅長に「駅長よ驚くなかれ。一栄一落が人の世の定めなのです」と語ったと伝えられているそうです。

境内には菅原道真が腰をかけて休んだという「腰掛石」があるほか 菅公の左遷を嘆き悲しむ駅長を慰めるために詠まれた「歌碑」も建てられています。

とありました。

休天神社

御祭神 菅原道真公

御由緒

延喜元年(901)、菅原道真公太宰権帥に任ぜられ筑紫に左遷の途すがら、明石の地を過ぎ給いし時、明石の駅長は之を迎え其の従前と変る御姿を歎く。道真公その志を喜んで、楼の傍の石に休息し給い、駅長に詩を賜う。「駅長驚くなかれ時の変り改まるを一栄一落これ春秋」

延喜3年(903)2月25日、道真公配所に於て薨去。駅長之を聞き哀慕にたえず、かの道真公休息の石を記念し傍に祠を建てて之を祭った。 後に、明石城主松平日向守信之、或時紫式部の源氏物語を読み菅公の才と忠を歎じ、特に恩賜の御衣の詩に感じ、神社を建てんとの心を決し、その娘も大いに之に賛じ、延宝7年(1679)、家臣59人もその資を献じて造立した。

明石にも菅原道真公ゆかりの神社が数社ありますが、菅公聖蹟二十五拝の十五番、明石市では休天神社(天神社)となります。

山陽電車人丸駅東、国道2号線沿の休天神社は明石の駅家(うまや)の跡とされ、鳥居を入ったすぐ右に「菅公駐駕驛長宅址」と書かれた標柱があります。

休天神社の北、太寺2丁目バス停の近くにも「菅公旅次遺跡」という石碑が建てられています。

菅原道真公は901(延喜元)年、大宰府への旅の途中こちらに立ち寄り、明石の駅長(うまおさ)の出迎えを受けます。菅原道真公が讃岐守の時に、幾度かのお立ち寄りで面識があったとされる駅長は大変嘆かれたそうです。

一栄一落 是春秋

本殿脇にある「菅公踞石」

道真公没後1100年祭で植樹された梅

スミトモ?

2月25日梅花祭

菅公聖蹟二十五拝

京都から九州(太宰府)まで菅原道真を祀る天満宮の中から、由緒深い二十五社を順拝する風習です。

(兵庫県)

第十三番 長洲天満宮

第十四番 綱敷天満宮

第十五番 天神社(休天神社)

第十六番 曽根天満宮

第十七番 大塩天満宮

となります。

明石市大蔵天神町8―2511

もっと読む

兵庫県のおすすめ2選🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ