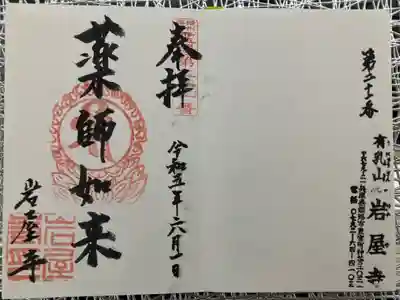

いわやじ|天台宗|有乳山(うにゅうさん)

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方【サポーター特典】幸せと健康を毎月ご祈願

100年後に神社お寺を残せる未来へ

100年後に神社お寺を残せる未来へ

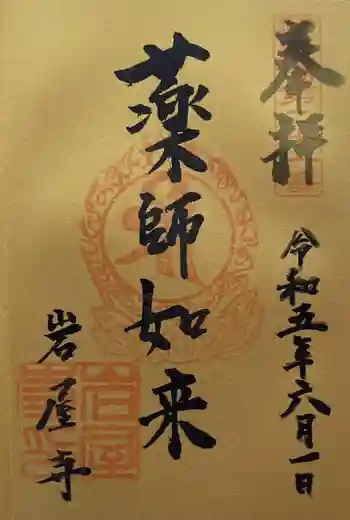

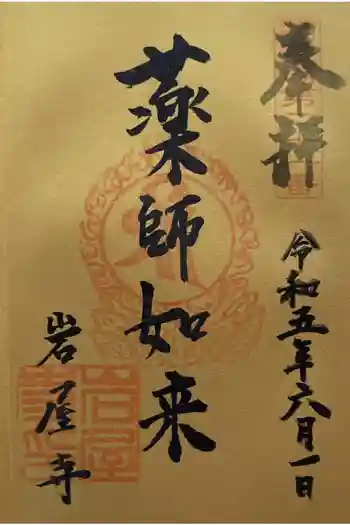

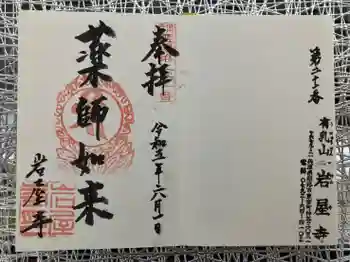

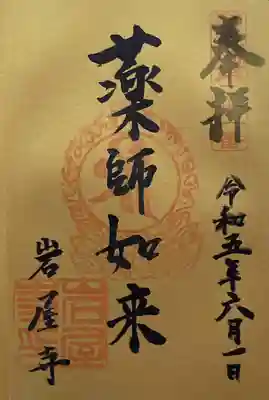

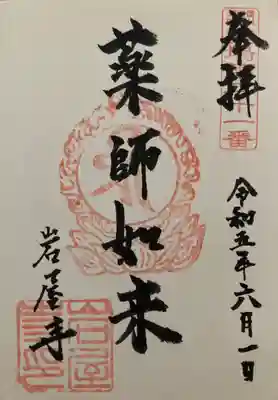

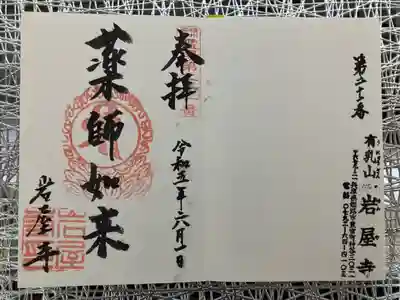

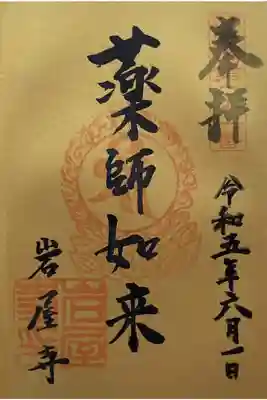

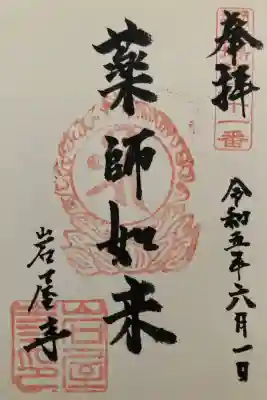

岩屋寺の御朱印・御朱印帳

| 限定 | - | ||

|---|---|---|---|

| 御朱印帳 | - | ||

| 参拝時間 | 2025年4月まで地蔵堂までの参拝になります

| ||

| 電話番号 | 0792-64-4103 | ||

兵庫県のおすすめ2選🎌

広告

岩屋寺の御朱印・御朱印帳コレクション全6枚

御朱印

6枚兵庫県のおすすめ2選🎌

広告

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。