ぶんぽうじ|天台宗|松尾山

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方文保寺のお参りの記録一覧

絞り込み

天台宗 松尾山 文保寺

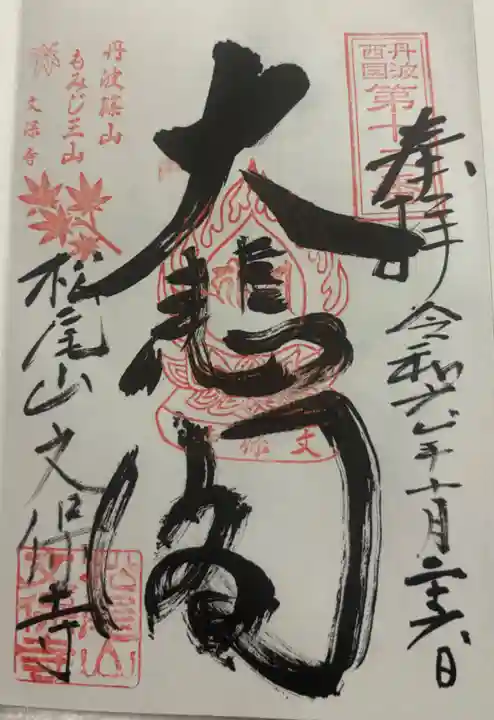

「丹波篠山もみじ三山」の一つで、昨年に引き続きもみじ三山巡りの最後に文保寺をお参りしました。

三山をすべてお参りすると「もみじ三山朱印」がいただけます。

こちらもお参りするのが10日ほど遅かったようで、残念ながらもみじはほとんど散っていました。

それでもこちら文保寺本堂に施された中井権次橘正貞作の彫刻を今年も見ることができただけで大満足です。

さらにこのもみじ三山の期間(11月1日~11月30日)は、本堂内でお参りすることができます。

本堂内の欄間がとても見事で、迦陵頻伽をはじめ管楽器や打楽器を演奏する天人が彫られていて、昨年初めて見たときには見惚れてため息が出るほどでした。

天台宗 松尾山 文保寺

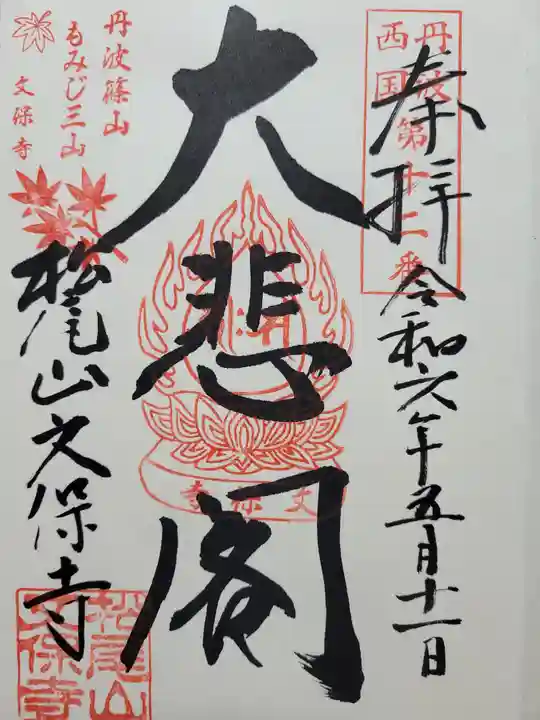

「丹波篠山もみじ三山」巡り、最後は文保寺です。

今年の8月にこの文保寺さんに初めてお参りしたことで、このもみじ三山のことを知り、この時期になるのを心待ちにしていました。

夏にお参りした際には他に参拝される方はまったくおられず、とても静かなところだなと思っていたのですが、このもみじ三山巡りの時期は多くの方が訪れていました。

受付で入山料を支払い、「もみじ三山」の三寺すべてを巡ったということで「もみじ三山朱印」をいただきました。

そして受付の方が、「御朱印は本堂で受け付けてますので」と。

えっ!前回本堂は閉まっていて、御朱印は塔頭寺院でいただいたのに、本堂に入れるとは思ってもおらず喜び勇んで本堂に続く参道へと歩を進めました。

なぜ本堂に入れるのがそこまでうれしいかと言うと、本堂内の欄間彫刻をこの目で直に見れるから!!

本堂の欄間には、迦陵頻伽(かりょうびんが)を中心として、笙(しょう)・龍笛(りゅうてき)・篳篥(ひちりき)という管楽器と、鈸(はち)・鞨鼓(かっこ)・釣太鼓という打楽器を演奏する天人が彫られているんです。

しかも中井権次の作ということで、とても価値ある彫刻なんです。

本堂に入るとご住職自ら御朱印を書いてくださります。

その間本堂でお参りさせていただいた後、じっくりと欄間を眺めていると直に見るだけでも贅沢な気分なのに、写真に撮りたくなってしまいました。

ご住職に恐る恐る撮影のお許しを伺うと、「どうぞ、どうぞ」と快諾くださいました。

本当にありがとうございました。

さて本題のもみじですが、文保寺さんのもみじはまだ少し早かったみたいで、全体的にはオレンジっぽい感じでした。

でもこれはこれで、きらきらしていて個人的には好きなんですけどね。

今週末以降が見頃かもしれませんね。

<縁起>文保寺HPより

文保寺は、大化元年(645年)に法道仙人によって開かれ、自作の聖観世音菩薩を本尊として安置し、聖備山長流寺と称されていました。

最盛期には堂舎21坊を数えたと云われ、元禄6年(1693年)の寺社改帳には、自光院、龍花院、真如院、観明院、源智坊、行定坊、一乗院、吉祥坊、西教坊、常光坊、中蔵坊、教蔵坊、善光坊、宝住坊、本性坊、本仙坊、泉蔵坊、山本坊、極楽坊、持正坊、理教坊の5院16坊があったと記されています。

開基より聖備山長流寺と称されていましたが、天暦の乱(947年)に堂舎悉く焼失。

正和年間(1312~1317年)花園天皇の御代に慈覚大師作という千手観世音菩薩を安置し再興されました。

文保年間(1317~1319年)宝鏡寺の宮門跡一品親王真筆の勅額を下賜されて以後、「文保寺」と称します。

天正年間(1573~1592年)に明智光秀の丹波攻めに遭い、再び全山悉く灰燼に帰しました。

江戸時代中頃になって復興、真如院、大勝院、観明院、本覚院、林城院、慈明院の6院となり、現在は、真如院、大勝院、観明院の3院となっています。

ご本尊 聖観世音菩薩 千手観世音菩薩

ご詠歌

おろかなる ひとをもすくふ ねがいとや ましておしへの文保つみは

天台宗 松尾山 文保寺

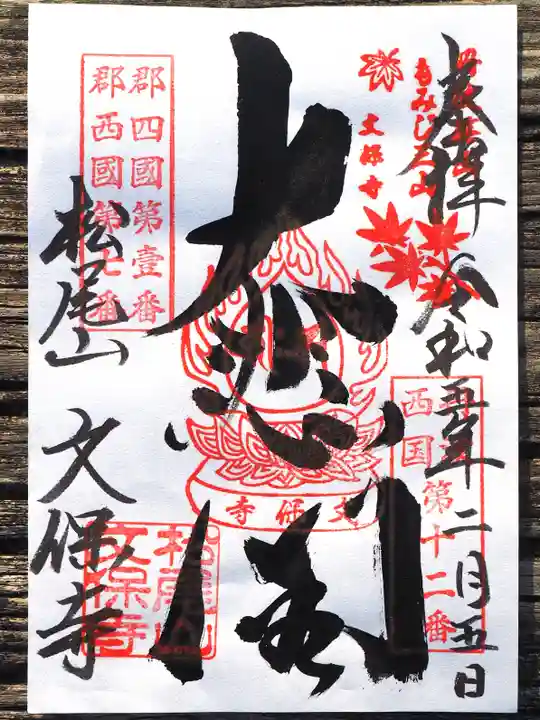

丹波篠山もみじ三山の一つ。

宝橋山高蔵寺、安泰山大国寺、そしてこの松尾山文保寺。

毎年11月1日~末日までの期間、この三つのお寺をまわると「もみじ三山朱印」をいただけるそうです。

今回、この文保寺をお参りさせていただいたのは、本堂の彫刻を見たいから!

六代目「中井権次橘正貞」の彫刻がふんだんにあるんです。

中井権次橘正貞とは、丹波地方で活躍した彫物師の中井家六代目になります。

本堂の扉には、人物と動物の透かし彫りが12枚もあり、向拝にも龍などの彫刻があります。

本堂内にも極楽浄土に住んで美しい声で歌うという迦陵頻伽の彫刻もあるそうですが、こちらは今回は拝見することができませんでした。

大化元年(645年)法道仙人により、孝徳天皇の勅命を受けて、自作の聖観世音菩薩を本尊として安置し開創されたのが始まり。

当初は「聖備山長流寺」と称されていたようです。

天暦の乱(947年)により堂舎を焼失して荒廃。

正和年間(1312~1317年)花園天皇の御代になって、慈覚大師作の千手観世音菩薩を比叡山から迎えて「文保寺」として再興。

最盛期には堂舎21坊を数えたそうですが、明智光秀の丹波攻めの際に再び焼失。

江戸時代になって、復興したとのこと。

文保寺の御朱印は、塔頭(真如院、大勝院、観明院)のいずれかで拝受することができます。

今回は真如院さんでいただきました。

今年の11月には「もみじ三山巡り」で改めてお参りしたいと思います。

楼門(仁王門)

楼門の先に見えている鳥居は昨日投稿した二村神社の鳥居です

近くでじっくり観察。

なかなかいい楼門です。

とても迫力のある仁王像もいらっしゃいましたが、ガラスで反射してうまく撮影できなかったので断念。

この仁王像は、永和4年(1378年)、侍従法眼と弁法橋という仏師の作だとか。

兵庫県のおすすめ2選🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ