御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方木曽三社神社のお参りの記録(1回目)

投稿日:2021年07月21日(水) 14時30分29秒

参拝:2021年5月吉日

木曽三社神社(きそさんじゃ~)は、群馬県渋川市にある神社。旧社格は県社。「瀧ノ宮」、「木曽明神」とも称される。

平安時代末期の1184年、木曾義仲が滋賀県・粟津で源義経に討たれた後、今井氏、高梨氏などの遺臣が義仲と巴御前の子である三男・木曾義基を匿い、当地に落ち延びたとされる。その後、木曾義仲が崇敬した信濃国筑摩郡の延喜式内社三座「岡田神社・沙田神社・阿礼神社」を勧請して創建されたのが当社とのこと。勧請当時は「箱田神社」と称した。室町時代以降は、関東管領の上杉氏や白井城主の長尾氏、歴代前橋城主の崇敬が篤く、神田の寄進や社殿の修復などが行われてきた。

当社は、JR上越線・八木原駅の東北東3kmの小山の合間(谷)にある。境内は珍しい<下り宮>になっていて、県道170号線沿いの境内入口が高い場所にあり、社殿はそこから大きく下った場所にある。境内はけっこう広く、水湧き場、小川、神池などもある。変わった景観は、非常に印象に残る。

今回は旧社格が県社ということで参拝することに。参拝時は週末の午前中で、参拝者は自分以外に1人いた。

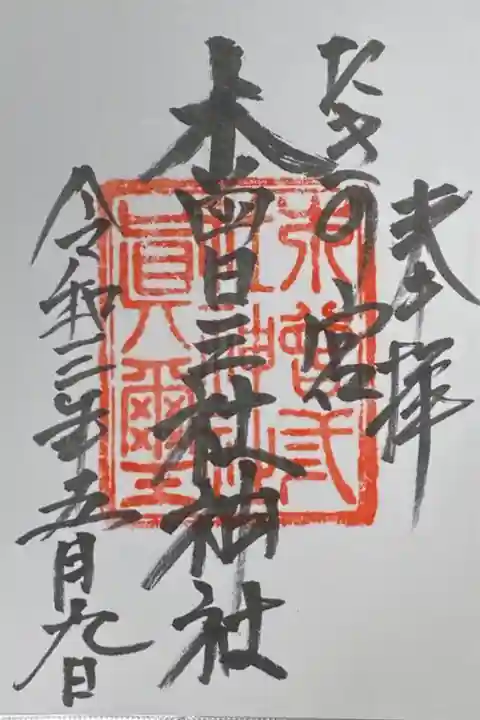

※御朱印は、一之鳥居と道を挟んだ神社駐車場近くにある宮司宅で拝受。当社の由緒を拝聴し、別途史料も拝受した。

平安時代末期の1184年、木曾義仲が滋賀県・粟津で源義経に討たれた後、今井氏、高梨氏などの遺臣が義仲と巴御前の子である三男・木曾義基を匿い、当地に落ち延びたとされる。その後、木曾義仲が崇敬した信濃国筑摩郡の延喜式内社三座「岡田神社・沙田神社・阿礼神社」を勧請して創建されたのが当社とのこと。勧請当時は「箱田神社」と称した。室町時代以降は、関東管領の上杉氏や白井城主の長尾氏、歴代前橋城主の崇敬が篤く、神田の寄進や社殿の修復などが行われてきた。

当社は、JR上越線・八木原駅の東北東3kmの小山の合間(谷)にある。境内は珍しい<下り宮>になっていて、県道170号線沿いの境内入口が高い場所にあり、社殿はそこから大きく下った場所にある。境内はけっこう広く、水湧き場、小川、神池などもある。変わった景観は、非常に印象に残る。

今回は旧社格が県社ということで参拝することに。参拝時は週末の午前中で、参拝者は自分以外に1人いた。

※御朱印は、一之鳥居と道を挟んだ神社駐車場近くにある宮司宅で拝受。当社の由緒を拝聴し、別途史料も拝受した。

境内入口。緩やかに登る幹線道路沿いにある。

<一の鳥居>と<社号標>。参道の先、低い位置に社殿がちらっと見える。

少しづつ参道が下がって行く。

<二の鳥居>。

二の鳥居をくぐると、社殿を含めた境内が、ジオラマのように見渡せる。

(当社のベスト撮影ポイント!)

(当社のベスト撮影ポイント!)

階段を下って<三の鳥居>。谷を隔てて、社殿がバッチリ見える。

三の鳥居をくぐって、右前方向を見渡すと、赤い屋根の境内社が見える。

階段を下りて、すぐ左側にある<社務所>?責任役員、代表役員の表札が掛かっている。

参道の最低地点から社殿を望む。手前は<神橋>。

参道右手の山の中腹からは清水が湧き出ていて、途中境内右側で池になって、境内左側に向かって流れている。

参道左側の<手水舎>と<祓殿>。

境内の階段下から社殿を望む。社殿は江戸時代後期の1794年再建、明治時代の1890年代に大改修。

階段の左側にある<木曽氏遺臣之像>。

階段の右側にある<御腰掛石>。

<拝殿>全景。間口三間半奥行二間。どっしりとした印象。

<拝殿>正面。繊細で美しい彫刻が随所に施されている。<木曽三社大神>と<瀧ノ宮>の2つの扁額が掛かっている。

拝殿後ろの<本殿>。間口一間奥行一間半。

社殿の右側にある石製小祠群、石碑群。おそらく再配置されてきれいに並んでいる。

<正一位早虎稲荷大神>の扁額が掛かっている。

境内社?扁額や表札がなく不明。

稲荷神社から見た、境内全景。

<社殿>全景。バランス的には、拝殿がやや大きい。

拝殿から見た、境内全景。

神池にあった、枝に沿って花が咲く、自分的には見たことがない植物。何でしょう?

すてき

投稿者のプロフィール

惣一郎1269投稿

2020年1月から寺社仏閣巡りを始めた初心者です。東京在住です。 クルマとバイク、旅行が趣味なので、近くから遠くまで、精力的にお参りしています~♪ ■2023年も引き続き、日本各地(目標:寺社...もっと読む

ホトカミ見ました! で広がるご縁

ホトカミを見てお参りされた際は、もし話す機会があれば神主さんに、「ホトカミ見てお参りしました!」とお伝えください。

神主さんも、ホトカミを通じてお参りされる方がいるんだなぁと、ホトカミ無料公式登録して、情報を発信しようという気持ちになるかもしれませんし、

「ホトカミ見ました!」きっかけで豊かな会話が生まれたら、ホトカミ運営の私たちも嬉しいです。