いいのはちまんぐう

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方飯野八幡宮のお参りの記録一覧

1 / 2ページ1〜25件28件中

絞り込み

複数語は空白区切り

参拝期間

----年--月

〜----年--月

御朱印関連

フォロー中

自分

サポーター

検索する

絞り込み限定

投稿日降順

キーワード

参拝----年--月〜----年--月

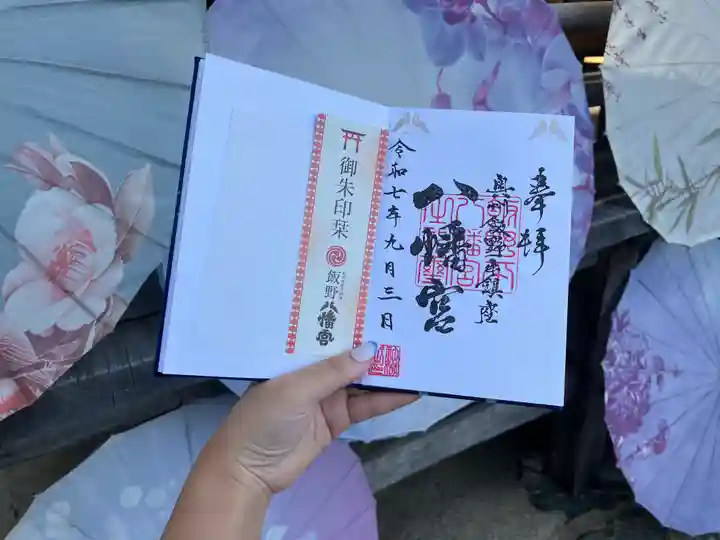

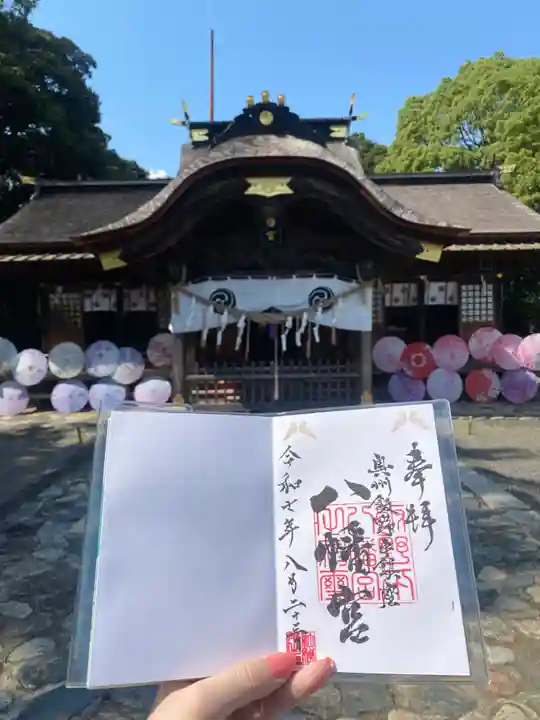

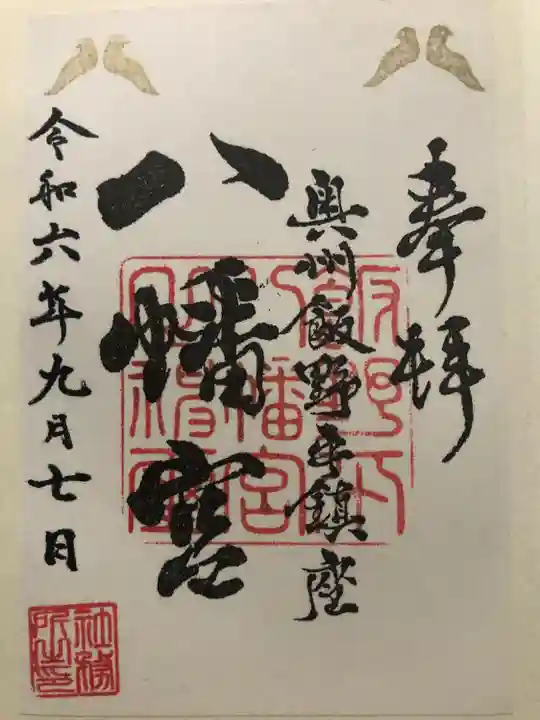

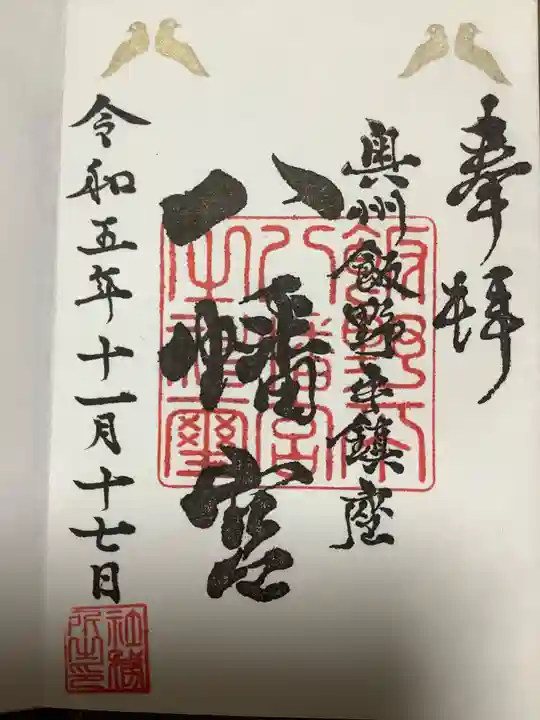

御朱印

フォロー

自分

サポーター

検索

サンダー

2026年02月08日(日)2392投稿

高砂あさっぴー

2025年03月27日(木)1515投稿

らら

2024年06月17日(月)304投稿

タンホイザ

2024年03月25日(月)3883投稿

えぶ

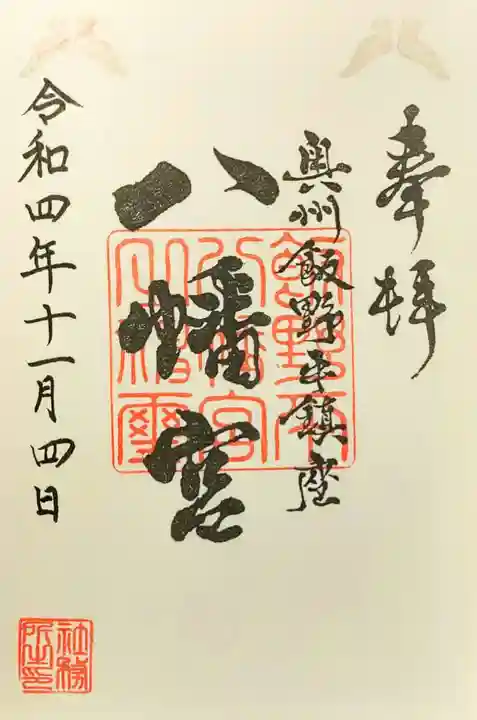

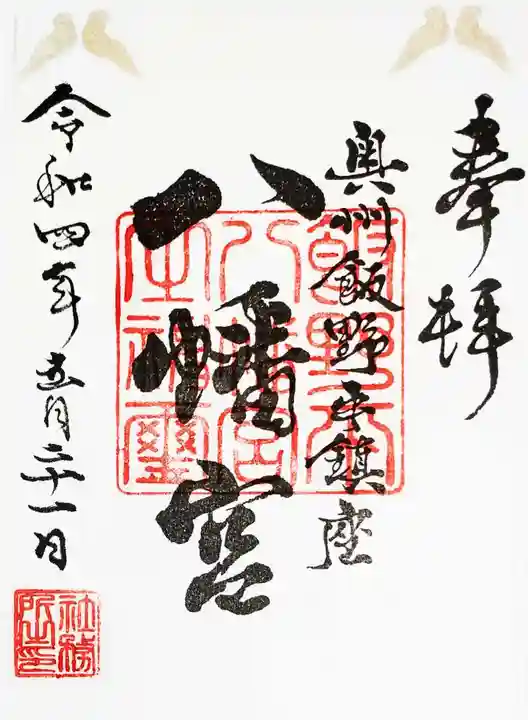

2023年11月17日(金)614投稿

みちょ

2023年07月17日(月)9投稿

夏越の大祓当日の朝伺ったところ、茅の輪が設置されており、人生初めての茅の輪をくぐらせていただきました。夏越の和歌を唱えながら回るべしとのこと…立て札を見い見い慎重にくぐりました。

これまでの半年間、本当に大事なく過ごせたことを感謝して参拝いたしました。

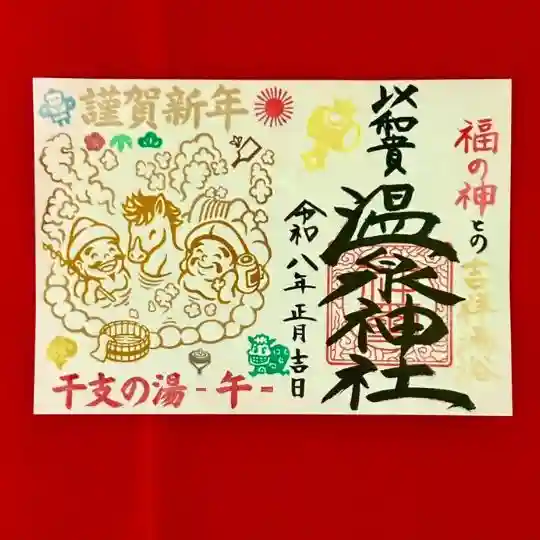

いつもは御朱印をいただかずに気軽に参拝していたのですが、せっかくだからと社務所へ。思いがけず夏詣限定のさわやかな紫陽花が判で描かれたすてきな御朱印をいただき、「手書きなんですね!すてき!」と思わず声が(笑)巫女の方に御礼をいただきました。

さらに午後からの夏越の大祓で、一家族ごとに人形でご祈祷してくださると知り、家族分お願いをしていただきました。残念ながら午後は都合つきませんでしたが、後日、茅の輪守りを送付していただき、うれしさも倍増です。

ダイコン

2023年05月20日(土)110投稿

平野慎一

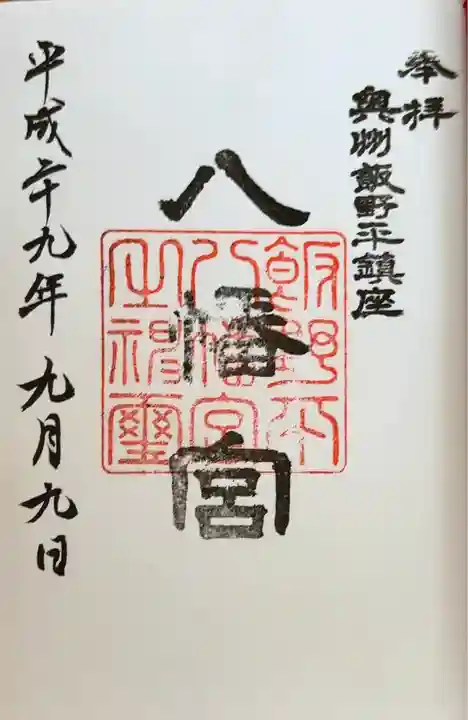

2021年03月21日(日)450投稿

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ