じょうてんじ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方承天寺のお参りの記録(1回目)

投稿日:2021年09月13日(月) 21時42分51秒

参拝:2021年9月吉日

【承天寺】

臨済宗東福寺派で、山号は萬松山

開山は聖一国師

承天寺は、1242年(仁治3年)に公家の高官である大宰少弐 武藤資頼が臨済宗の僧 円爾を招き、

宋出身の貿易商 謝国明の援助により創建

1243年(寛元元年)に勅願所官寺となる。

寺蔵の釈迦三尊像(鎌倉期)、禅家六祖像(鎌倉期)、銅鐘(高麗時代)は国の重要文化財に指定されている。

臨済宗東福寺派で、山号は萬松山

開山は聖一国師

承天寺は、1242年(仁治3年)に公家の高官である大宰少弐 武藤資頼が臨済宗の僧 円爾を招き、

宋出身の貿易商 謝国明の援助により創建

1243年(寛元元年)に勅願所官寺となる。

寺蔵の釈迦三尊像(鎌倉期)、禅家六祖像(鎌倉期)、銅鐘(高麗時代)は国の重要文化財に指定されている。

博多の寺社町エリアのウェルカムゲートである「博多千年門」

平成16年(2014年)3月28日、承天寺通りの一角に新たな博多のシンボルとなる博多千年門が完成した。

千年門は古文書に登場する博多の出入り口「辻堂口門」をモデルにした木造瓦ぶきの四脚門。高さ、幅ともに約8メートルで、博多の街の未来千年の繁栄を願って命名された。

平成16年(2014年)3月28日、承天寺通りの一角に新たな博多のシンボルとなる博多千年門が完成した。

千年門は古文書に登場する博多の出入り口「辻堂口門」をモデルにした木造瓦ぶきの四脚門。高さ、幅ともに約8メートルで、博多の街の未来千年の繁栄を願って命名された。

《扁額》

門の表に掲げられた扁額「博多千年」の揮毫(きごう)は菅原道真の子孫にあたる太宰府天満宮宮司、西高辻信良氏によるもの。

門の表に掲げられた扁額「博多千年」の揮毫(きごう)は菅原道真の子孫にあたる太宰府天満宮宮司、西高辻信良氏によるもの。

承天寺通りは、歩道が整備され木々の緑が美しいスポットです。

通りの内、寺の境内に挟まれた約150メートルには、松やもみじ、自然石が配置され庭園のような趣となっている。

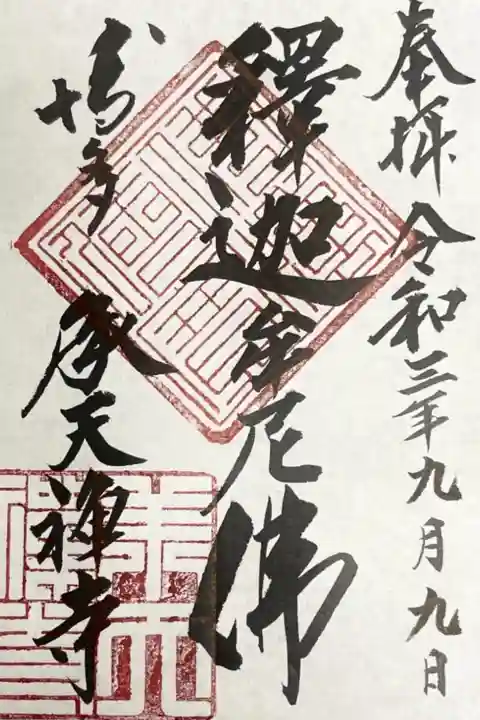

御朱印はこちらで頂けます。

本堂である「方丈」の前には庭園の『洗濤庭』

敷き詰められた白石は玄界灘、緑は中国大陸を表現しているといわれている。

敷き詰められた白石は玄界灘、緑は中国大陸を表現しているといわれている。

そして、中央にある石は「壱岐」と「対馬」

左手前の小さな石は「能古島」と「志賀島」で

玄界灘を表しています。

そしてもう一つ右手の大きな石「波止めの石」です。

左手前の小さな石は「能古島」と「志賀島」で

玄界灘を表しています。

そしてもう一つ右手の大きな石「波止めの石」です。

本堂の「方丈」前の枯山水の石庭は通常、一般には未公開ですがイベント時などに中に入って見ることができます。

中門が開いている時には、門外から眺めることは可能です。

博多千年煌夜のライトアップは残念ながら今年も中止の様です。

博多千年煌夜のライトアップは残念ながら今年も中止の様です。

こちらは京都の庭師の方の手による庭園だそうです。

よく手入れされています。

よく手入れされています。

お忙しい中、庭園『洗濤庭』の事、承天寺の歴史、宗派のお話等々、詳しくご説明して頂きました。

ありがとうございました。

ありがとうございました。

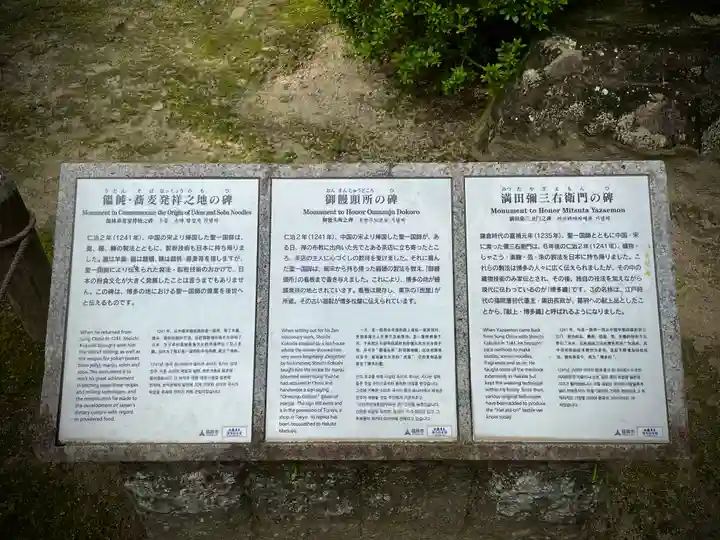

《饂飩蕎麦発祥之地の碑》

(うどん、そば博多発祥の説)

中国の宋より帰国した円爾は、羊羹(ようかん)、饅頭、うどん・蕎麦などの製法とともに、製粉技術も日本に持ち帰りました。この製法・製粉技術により、日本の粉食文化が大きく発展。

また謝国明が大晦日に貧しい人々に蕎麦を振る舞った事が、年越し蕎麦の始まりとも言われています。

(うどん、そば博多発祥の説)

中国の宋より帰国した円爾は、羊羹(ようかん)、饅頭、うどん・蕎麦などの製法とともに、製粉技術も日本に持ち帰りました。この製法・製粉技術により、日本の粉食文化が大きく発展。

また謝国明が大晦日に貧しい人々に蕎麦を振る舞った事が、年越し蕎麦の始まりとも言われています。

《饅頭頭所の石碑》

禅の布教に出向いた先の茶店に訪れると主人から手厚い歓待を受け、その御礼に円爾は米麹を用いた酒饅頭の製法を教えました。加えて「御饅頭所」の看板も書き与えました。その看板は現在、老舗和菓子店である東京の「虎屋」が所蔵。

禅の布教に出向いた先の茶店に訪れると主人から手厚い歓待を受け、その御礼に円爾は米麹を用いた酒饅頭の製法を教えました。加えて「御饅頭所」の看板も書き与えました。その看板は現在、老舗和菓子店である東京の「虎屋」が所蔵。

山門

仏殿「覚皇殿」

鐘楼 (福岡市有形文化財)

銅鐘《梵鐘》朝鮮鐘 清寧11年(1065年)の銘がある。(国の重要文化財)

銅鐘《梵鐘》朝鮮鐘 清寧11年(1065年)の銘がある。(国の重要文化財)

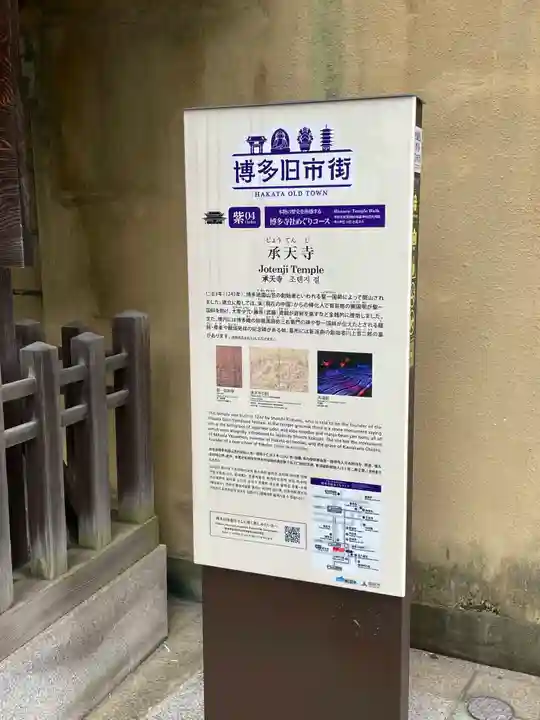

博多旧市街

《博多寺社めぐりコース》

《博多寺社めぐりコース》

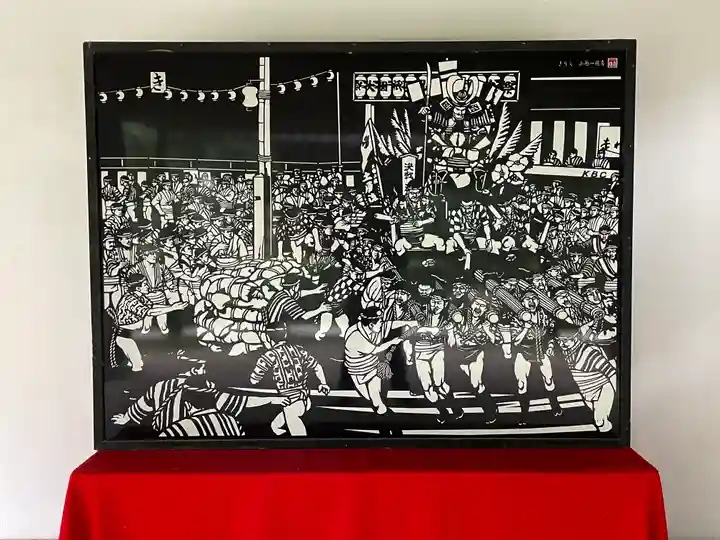

《博多山笠発祥之地の碑》

博多祇園山笠は福岡市を代表する祭りで、現在は博多区の櫛田神社を中心に行われている。

その起源には仁治2年(1241)博多に疫病が流行した時、国師が施餓鬼棚に乗り、それを棒で担がせて祈祷して廻り、病魔を退散させたことに由来するとの説がある。

今日でも承天寺の門前に清道を設けて山笠が巡るのは、その言い伝えによるものとされる。

博多祇園山笠は福岡市を代表する祭りで、現在は博多区の櫛田神社を中心に行われている。

その起源には仁治2年(1241)博多に疫病が流行した時、国師が施餓鬼棚に乗り、それを棒で担がせて祈祷して廻り、病魔を退散させたことに由来するとの説がある。

今日でも承天寺の門前に清道を設けて山笠が巡るのは、その言い伝えによるものとされる。

博多祇園山笠図

すてき

投稿者のプロフィール

麿鷹67投稿

平成の終わり辺りに年に一、ニ度行く京都旅行で寺社仏閣を巡り 御朱印を集め始めました 令和に入りまた少しずつ地元を中心に始めようと思っています マロホーク改め【麿鷹】に改名しました よろしく...もっと読む

ホトカミ見ました! で広がるご縁

ホトカミを見てお参りされた際は、もし話す機会があれば住職さんに、「ホトカミ見てお参りしました!」とお伝えください。

住職さんも、ホトカミを通じてお参りされる方がいるんだなぁと、ホトカミ無料公式登録して、情報を発信しようという気持ちになるかもしれませんし、

「ホトカミ見ました!」きっかけで豊かな会話が生まれたら、ホトカミ運営の私たちも嬉しいです。