みょうつうじ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方明通寺のお参りの記録(1回目)

投稿日:2022年10月08日(土) 14時13分20秒

参拝:2022年9月吉日

京都府北部&福井県西部寺巡りの8寺目は、小浜市門前に在る棡山 明通寺です。

真言宗御室派で、本尊は薬師如来。

この薬師如来坐像は重文で、降三世明王立像と深沙大将立像と不動明王立像も重文、仁王像は市指定文化財です。

また、本堂と三重塔は国宝です。

今回の寺巡りの最後となります。

806年に坂上田村麻呂が、霊夢の導きによって老翁の云う通りに堂塔を建て、棡(ゆずり)の老樹から薬師如来、降三世明王、深沙大将を彫り、祀ったと伝わります。棡(ゆずり)の木から棡山の山号とした。現在の本堂は1258年に、三重塔は1270年に、中興の頼禅法印によって再建されたものです。

山門への石段の横の駐車場に停めました。(バスも停めれる駐車場も別にあります。)

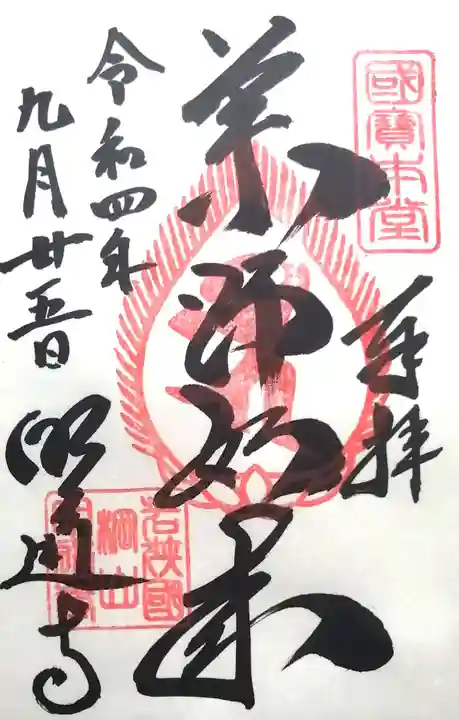

石段を上がると山門。阿形、吽形(市指定文化財)に睨み付けられました。山門をくぐり少し行くと右側に中門がありますが、こちらは帰り道になります。先に行くと左側に手水、右側に拝観受付。拝観料(500円)を支払い、御朱印をお願いしました。見上げれば本堂です。もう少し石段を上がると国宝の本堂の前に。本堂の奥には弁天堂と国宝の三重塔が鎮座。福井県の国宝建造物はこの本堂と三重塔だけです。

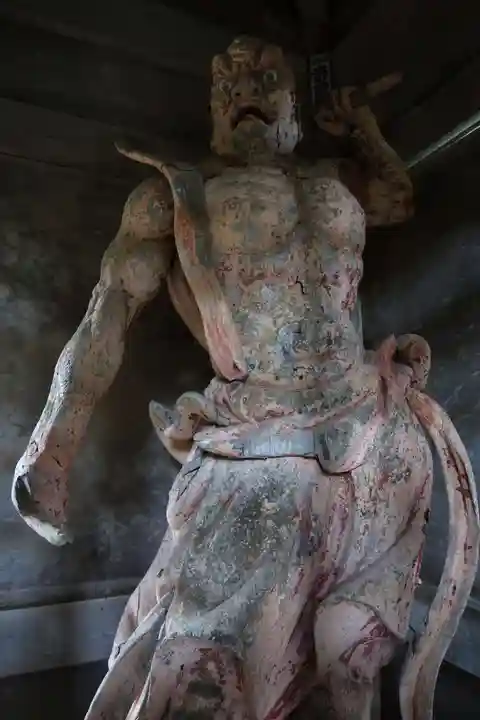

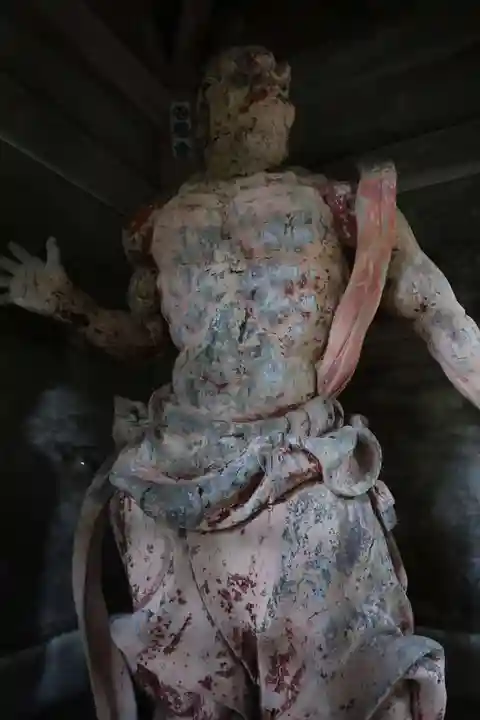

それでは本堂に。左側の戸口から入ります。広い下陣です。靴をぬいで上がって、係の方から説明をして頂きました。(参拝者は私1人のみ)それから内陣に入り、じっくりと観仏。須弥壇中央の厨子に本尊・薬師如来坐像、厨子の手前両側に薬師如来を護る6躯ずつの十二神将。薬師如来の脇侍は一般的には日光菩薩と月光菩薩ですが、何故かこちらは深沙大将と降三世明王です。左の脇間にはもう1躯の薬師如来坐像と中興の頼禅法印坐像、右の脇間には弘法大師と厨子に入った聖観音菩薩立像が安置されていました。

薬師如来坐像は高さ約145cm、平安時代後期の作、堂々としていながら優しいお顔。深沙大将立像は高さ約257cm、平安時代後期の作、とても猛々しい。降三世明王立像は高さ約252cm、平安時代後期の作、四面八臂で独特の降三世印、格好いいです。

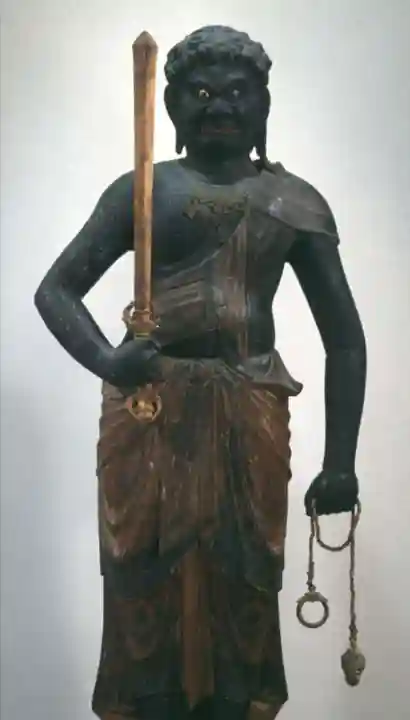

本堂を出て石段を下り、拝観受付で御朱印帳を受け取り、帰り道の中門をくぐると客殿です。こちらには不動明王立像が安置されていますが、上がれないため距離があって見辛いです。高さ約162cm、平安時代後期の作。この像は廃寺となった松林寺から羽賀寺へ遷されたもので、明通寺の持仏堂が1872年に火災に遇い不動明王像が焼失したため、羽賀寺から譲り受けたものです。

帰り道の途中に樹齢500年以上という天然記念物の榧(カヤ)の木がありましたが、2年前に倒れてしまったそうです。残念ですね。

駐車場に戻り、帰り支度をしていたら鳥居が目に入ったので、神社を参拝してから帰路に着きました。

真言宗御室派で、本尊は薬師如来。

この薬師如来坐像は重文で、降三世明王立像と深沙大将立像と不動明王立像も重文、仁王像は市指定文化財です。

また、本堂と三重塔は国宝です。

今回の寺巡りの最後となります。

806年に坂上田村麻呂が、霊夢の導きによって老翁の云う通りに堂塔を建て、棡(ゆずり)の老樹から薬師如来、降三世明王、深沙大将を彫り、祀ったと伝わります。棡(ゆずり)の木から棡山の山号とした。現在の本堂は1258年に、三重塔は1270年に、中興の頼禅法印によって再建されたものです。

山門への石段の横の駐車場に停めました。(バスも停めれる駐車場も別にあります。)

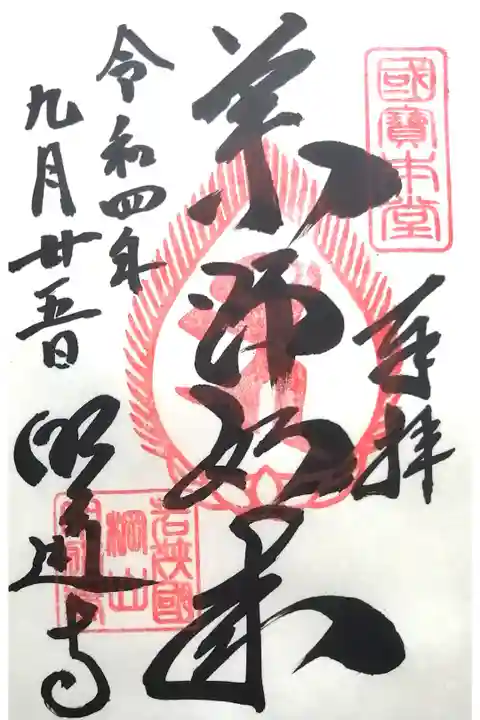

石段を上がると山門。阿形、吽形(市指定文化財)に睨み付けられました。山門をくぐり少し行くと右側に中門がありますが、こちらは帰り道になります。先に行くと左側に手水、右側に拝観受付。拝観料(500円)を支払い、御朱印をお願いしました。見上げれば本堂です。もう少し石段を上がると国宝の本堂の前に。本堂の奥には弁天堂と国宝の三重塔が鎮座。福井県の国宝建造物はこの本堂と三重塔だけです。

それでは本堂に。左側の戸口から入ります。広い下陣です。靴をぬいで上がって、係の方から説明をして頂きました。(参拝者は私1人のみ)それから内陣に入り、じっくりと観仏。須弥壇中央の厨子に本尊・薬師如来坐像、厨子の手前両側に薬師如来を護る6躯ずつの十二神将。薬師如来の脇侍は一般的には日光菩薩と月光菩薩ですが、何故かこちらは深沙大将と降三世明王です。左の脇間にはもう1躯の薬師如来坐像と中興の頼禅法印坐像、右の脇間には弘法大師と厨子に入った聖観音菩薩立像が安置されていました。

薬師如来坐像は高さ約145cm、平安時代後期の作、堂々としていながら優しいお顔。深沙大将立像は高さ約257cm、平安時代後期の作、とても猛々しい。降三世明王立像は高さ約252cm、平安時代後期の作、四面八臂で独特の降三世印、格好いいです。

本堂を出て石段を下り、拝観受付で御朱印帳を受け取り、帰り道の中門をくぐると客殿です。こちらには不動明王立像が安置されていますが、上がれないため距離があって見辛いです。高さ約162cm、平安時代後期の作。この像は廃寺となった松林寺から羽賀寺へ遷されたもので、明通寺の持仏堂が1872年に火災に遇い不動明王像が焼失したため、羽賀寺から譲り受けたものです。

帰り道の途中に樹齢500年以上という天然記念物の榧(カヤ)の木がありましたが、2年前に倒れてしまったそうです。残念ですね。

駐車場に戻り、帰り支度をしていたら鳥居が目に入ったので、神社を参拝してから帰路に着きました。

すてき

投稿者のプロフィール

nomuten1424投稿

仏像の造形美に惹かれて、主に寺院に参拝しております。 御朱印収集はしておりませんが、あれば頂戴します。但し、お洒落な、手の込んだ限定御朱印などは余り頂戴しませんので悪しからずです。(限定御朱印は...もっと読む

ホトカミ見ました! で広がるご縁

ホトカミを見てお参りされた際は、もし話す機会があれば住職さんに、「ホトカミ見てお参りしました!」とお伝えください。

住職さんも、ホトカミを通じてお参りされる方がいるんだなぁと、ホトカミ無料公式登録して、情報を発信しようという気持ちになるかもしれませんし、

「ホトカミ見ました!」きっかけで豊かな会話が生まれたら、ホトカミ運営の私たちも嬉しいです。