みょうらくじ|高野山真言宗|岩屋山

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方妙楽寺のお参りの記録一覧

絞り込み

【若狭國 古刹巡り】

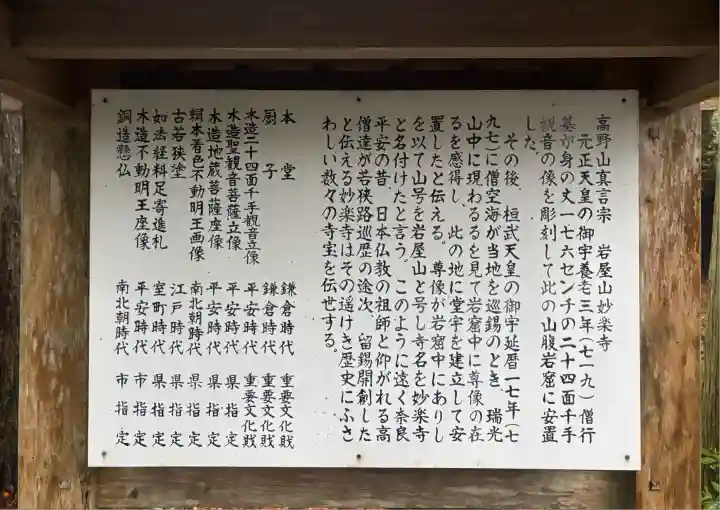

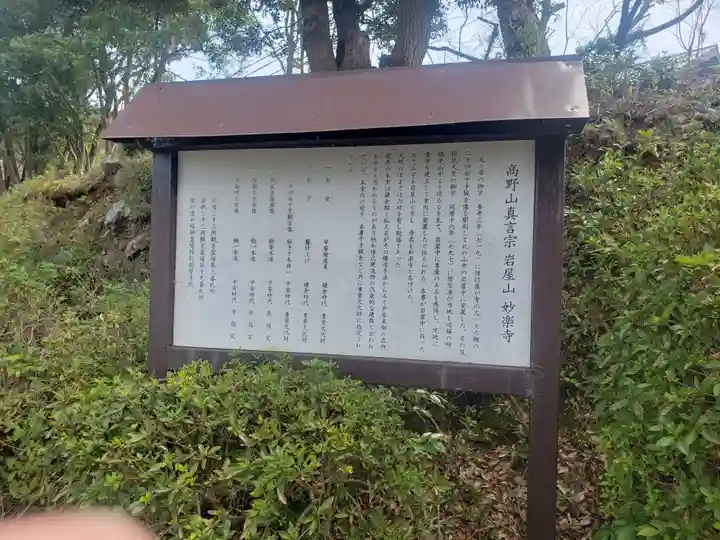

妙楽寺(みょうらくじ)は、福井県小浜市野代にある高野山真言宗の寺院。山号は岩屋山。本尊は千手観音菩薩。本堂、木造千手観音立像は国指定の重要文化財。

創建は不詳。寺伝によると、奈良時代の719年に僧・行基が本尊を彫り創建、平安時代の797年に空海が再興したという。本尊の木像千手観音立像は平安時代中期の作とされる。また本堂は鎌倉時代後期の建立で、桁行5間梁間5間の寄棟造、檜皮葺。厨子に1296年の銘があり、若狭における最古の建造物とされる。

当寺は、JR小浜線・小浜駅の南東2kmあまりの小山の北麓にある。境内はほぼ平らで木々に覆われており、参道は長めで、伽藍は本堂周りに集まっている。やはり見どころは国重文の本堂で、700年前の豪壮な木造建物が森の中で現存すること自体に驚かされる。本堂の中ではラジカセのようなものがあって、そのボタンを押すと自動で説明を流してくれる仕組みになっている。

今回は、本堂、本尊仏像が国重文であることから参拝することに。参拝時は休日の午後で、自分以外の参拝者としては夫婦連れが一組訪れていた。

もっと読む

京都府北部&福井県西部寺巡りの5寺目は、小浜市野代に在る岩屋山 妙楽寺です。

高野山真言宗で、本尊は千手観音。

この千手観音立像は重文で、聖観音菩薩立像と地蔵菩薩坐像は県指定文化財、不動明王坐像は市指定文化財です。

719年に行基が身の丈の大きさの二十四面千手観音像を彫り、山中の岩窟中に安置した。797年に空海がこの地を巡錫の際に、山中より光が現れたのを見て、岩窟中に尊像がある事を感得し、現在地に堂宇を建立し、堂内に安置したのが始まりと伝わります。尊像が岩窟中に在った事から山号を岩屋山としたとの事です。

駐車場横にグランドがあり30台位停めれます。

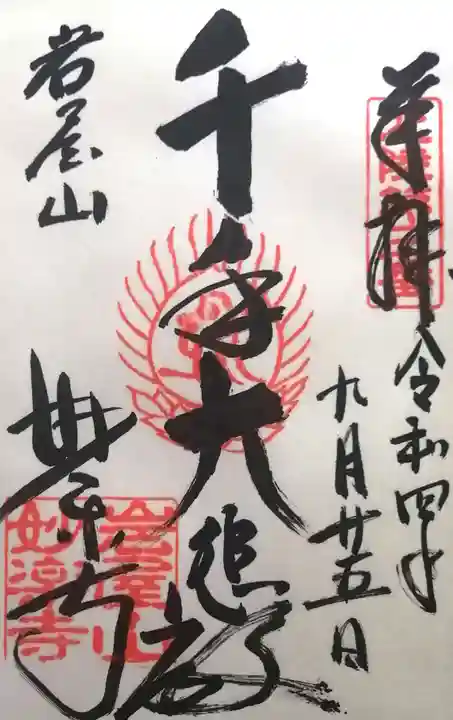

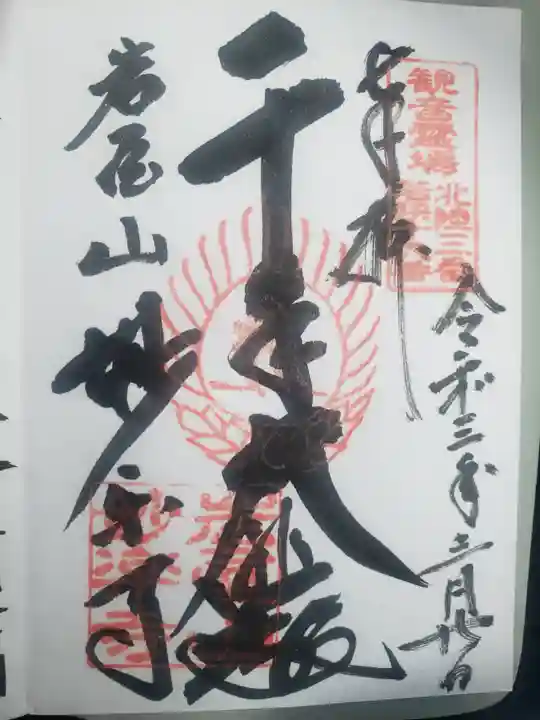

右奥に拝観受付があり、拝観料(400円)を支払い御朱印をお願いしました。

先へ進むと赤い橋があり、渡ると山門。仁王像が睨んでいます。その先は開けていて広いスペースの左側に鐘楼(写真を撮り忘れました)、地蔵堂、正面に本堂。本堂の右側には薬師堂、その上には六社明神があります。

本堂は鎌倉時代初期の建立で、厨子の銘から1296年とわかり、若狭最古の建造物で厨子と本堂で重文です。早速本堂に上がらせて頂きました。須弥壇中央の厨子に本尊・千手観音立像(重文)、高さ約176cm、平安時代中期の作、正面の顔+脇面2つ+頭上面21を合わせて24面で、42本の手の間に多数の小手を付けてある千手観音。とても珍しい。昭和時代までは33年に1度開帳の秘仏だったそうです。周りは四天王に護られています。須弥壇左側には不動明王坐像(市指定文化財)。右側には聖観音菩薩立像(県指定文化財)、高さ約162cm、平安時代中期の作、とても穏やかで綺麗なお顔、条帛(たすきみたいな布)や天衣(羽衣の様な布)に渦巻き模様がこれでもかというくらい彫られているのが印象的。私的には千手観音も素晴らしいのですが、聖観音菩薩の方が気に入りました。

また、こちらは後陣にも入れて、本尊の真裏には裏千手観音(秘仏だった時のお前立ち?)が安置してあり、上部の棚には小像ですが二十八部衆が安置してありました。

本堂を出て地蔵堂へ。堂内には入れませんが小窓から中を覗けます。壁一杯の千体仏の真ん中に地蔵菩薩坐像(県指定文化財)、坐像というか半跏像、高さ約165cm、平安時代後期の作、丸く大きなお顔で如来の様な切れ長の眼でした。

右側の薬師堂には江戸時代作の薬師如来立像が祀られていました。その上には六社明神ー熊野、金峯山、白山、春日、八幡、龍神。

拝観受付で御朱印帳を受け取りました。

機会があれぱまたお邪魔したい寺院です。

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ