あかぎじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方赤城神社のお参りの記録一覧

絞り込み

流山電鉄平和台駅から徒歩10分余り。緑豊かな赤城山公園の中心に鎮座する。

由来

上州(今の群馬県)の名峰赤城山の山体の一部が、洪水の際にこの地に流れ着いたと云う。その流れ着いた小山の頂きに鎮座する為、「赤城」の名が付いたとされる。また「流山」の地名発祥の地とも言われる。

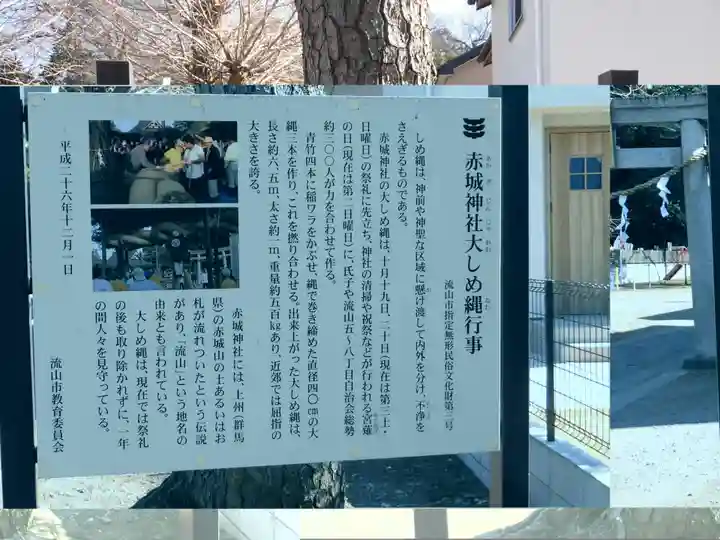

赤城神社のシンボルは、鳥居前に奉納されている大しめ縄。毎年10月、例大祭本祭前の宮なぎの際に流山5丁目から8丁目までの宿地区の住民によって作られ、奉納されている。

境内は訪れる人もまばらでしたが、緑の深い山の中のお参りは気分もリフレッシュしますね。

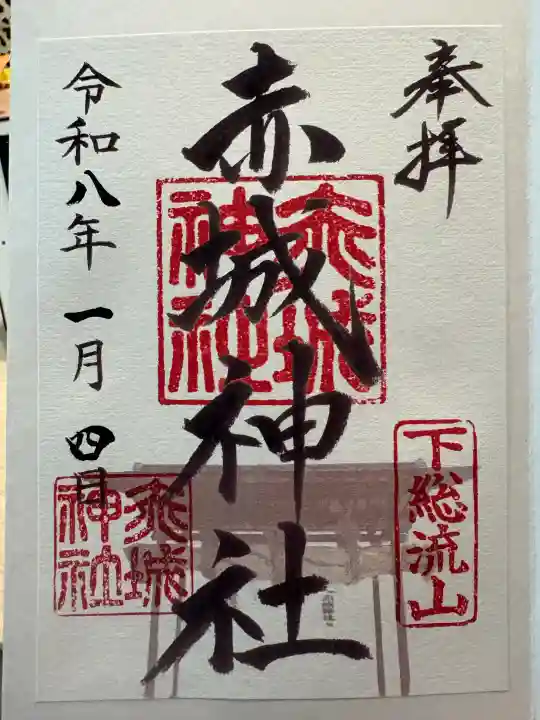

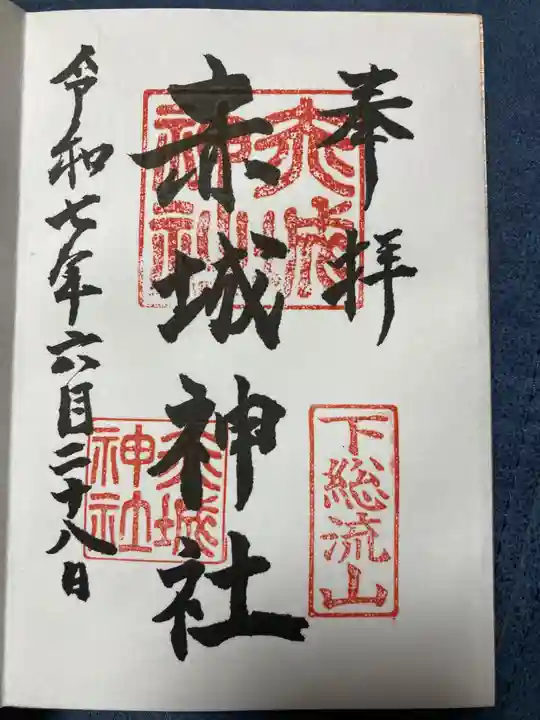

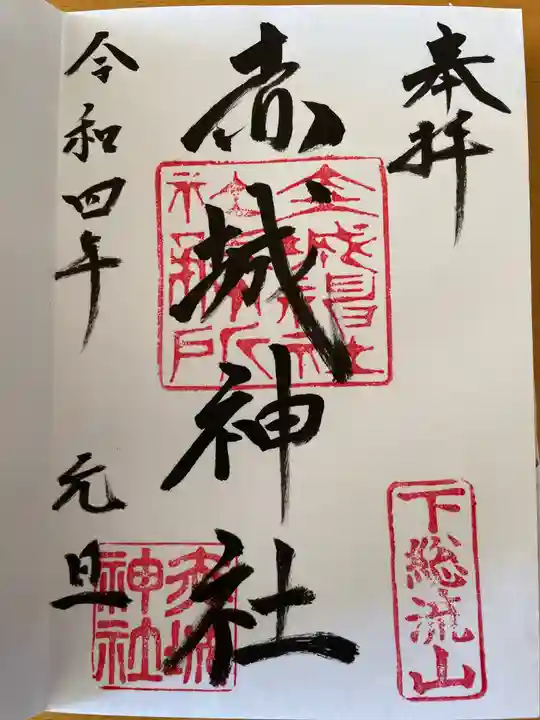

御朱印は正月初詣と例祭の時期のみ頂けるとの事です。

隣接する光明院へと向かう際、鳥居を出た後に振り返り、この神社のシンボル「大しめ縄」とご対面。流石に迫力がありますね。地域住民の方々に慕われ、今でも心の支えとなっている事が良く分かりました。

もっと読む

流山の地名の由来にゆかりの神社です。上州の赤城山が噴火し、土塊がここに流れ着き、“山が流れてきた”から流山という地名がついたという伝説があります。また、別の言い伝えによれば、上州の赤城山のお札が流れ着いたからともいい、赤城山は、流山の地名由来となる面白い伝説がある地です。埼玉県を少しかすって千葉県ヘ突入。近い割にはこの辺は慢性的に渋滞します。事前情報では午前中は氏子さん達が清掃活動されるので御朱印が戴けるらしいのだったが、到着は11時。間に合わなかった!多分9時頃から10時位なのだろう。月に一度の清掃活動中に御朱印頒布らしいのだが、早めに行った方が無難だろう。鳥居の注連縄を見たら、落ち込むこと無く期待が膨らみました。近くのお寺の駐車場に停めての参拝。付近を歩いていた地元の方などに話しかけると、「どこどこに停めたら良いよ!」と親切に教えてくれました。こちらの神社が地元に愛されている証でしょう。気持ちよくこの後も参拝できました。小山に鎮座しており、境内には多くの境内社、古い石塔など見るべきものが多くあり満足しました。又の再訪を期します。

もっと読む

流鉄流山線平和台駅から徒歩10分位の場所に鎮座しています。

普段は無人ということでこじんまりとした神社かと思いきや小高い丘の上に鎮守の森が広がっていました。

この写真だとわかりにくいですがなかなか立派なしめ縄です。

このしめ縄は流山市指定無形民俗文化財の「大注連(しめ)縄行事」として毎年10月に氏子の方々が約500キロ程のしめ縄を1日で作り上げるそうです。

御祭神 大己貴命

鎌倉時代に創建との伝説や流山という地名発祥の伝説がある神社です。

敷地690坪の境内には、本殿(銅板葺流造)、拝殿(瓦葺)、社務所(瓦葺)が建ち並びます。

また、波切不動尊や一茶の句碑、流山橋架設記念碑などがあります。

御朱印は、お正月三が日と例大祭のみ頂く事ができます

例年10月に行われる流山市指定無形民俗文化財の「大注連(しめ)縄行事」は有名です。

神社の鳥居にある大しめ縄を、氏子や地元住民が協力して一日で造りあげます。

重さは約500kgもあります。

千葉県のおすすめ3選🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ