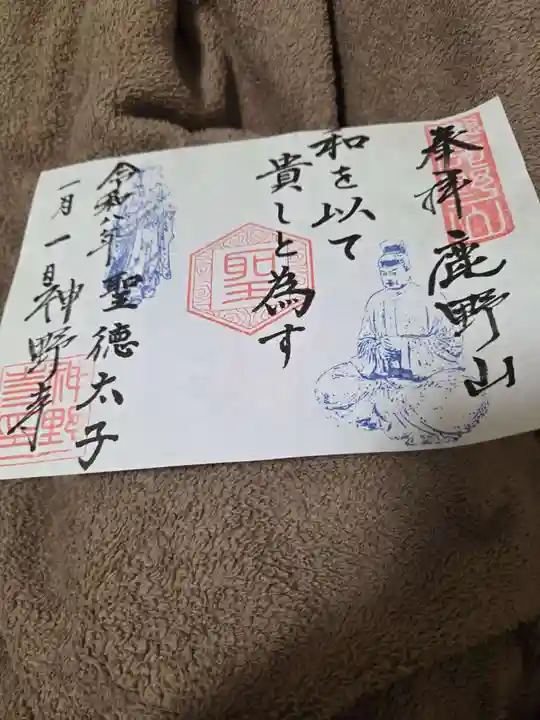

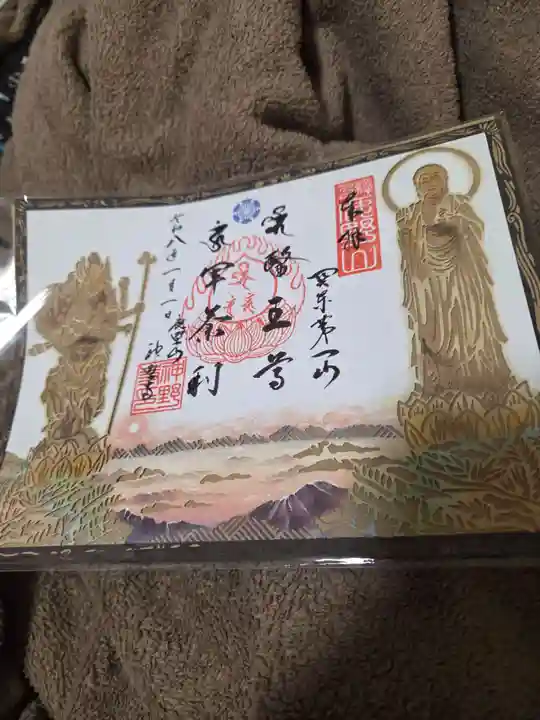

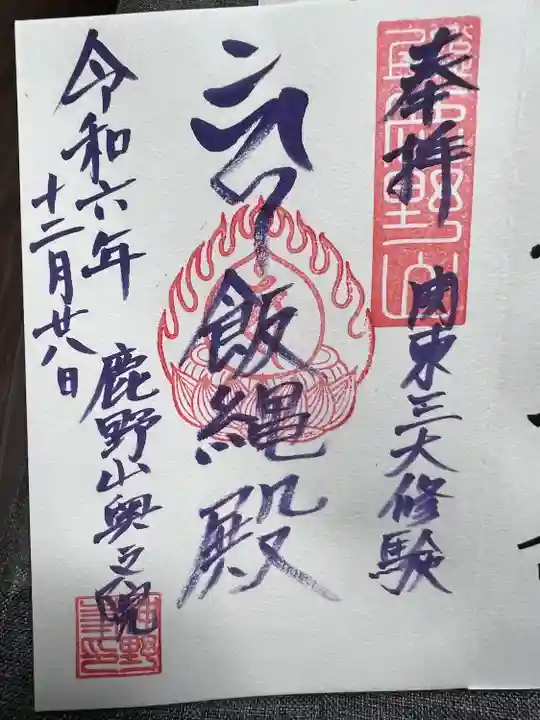

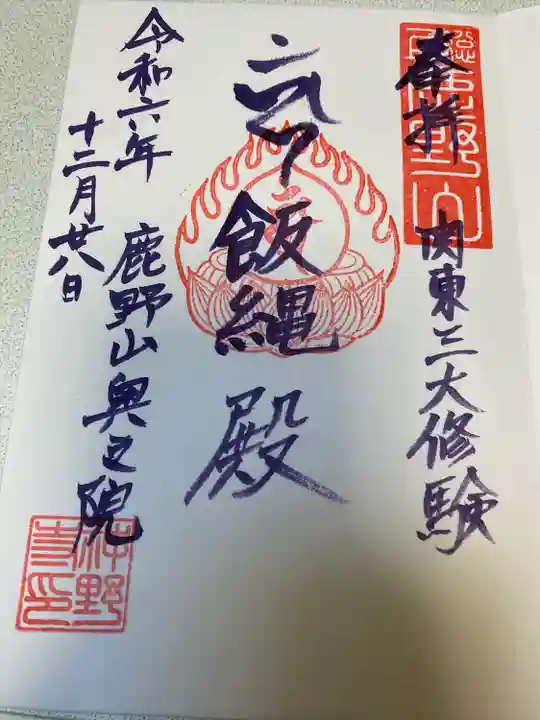

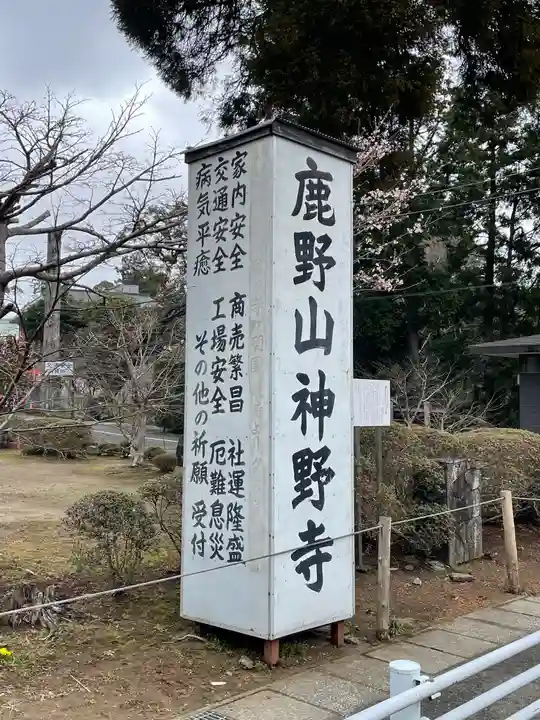

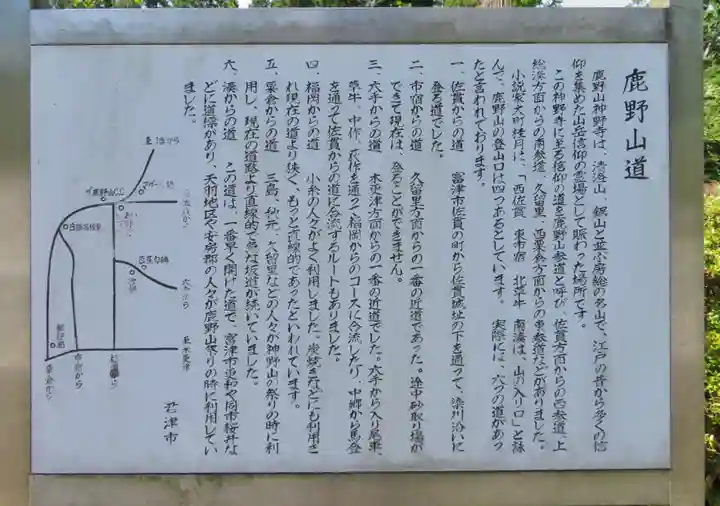

じんやじ|真言宗智山派|鹿野山

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方神野寺のお参りの記録一覧

1 / 2ページ1〜25件29件中

絞り込み

複数語は空白区切り

参拝期間

----年--月

〜----年--月

御朱印関連

フォロー中

自分

サポーター

検索する

絞り込み限定

投稿日降順

キーワード

参拝----年--月〜----年--月

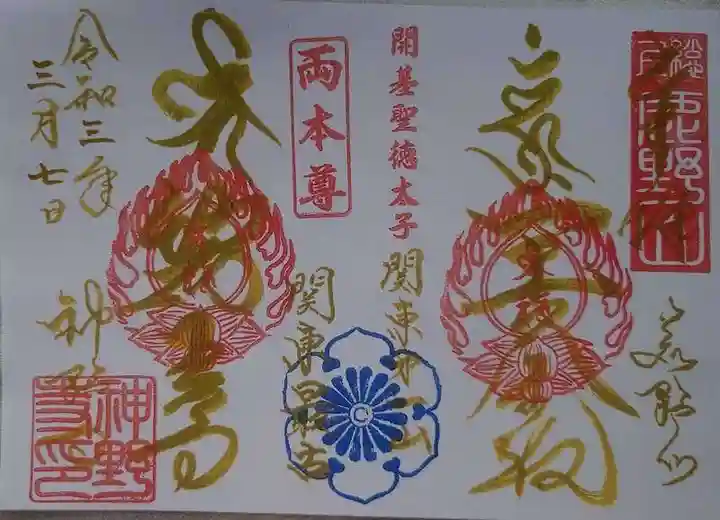

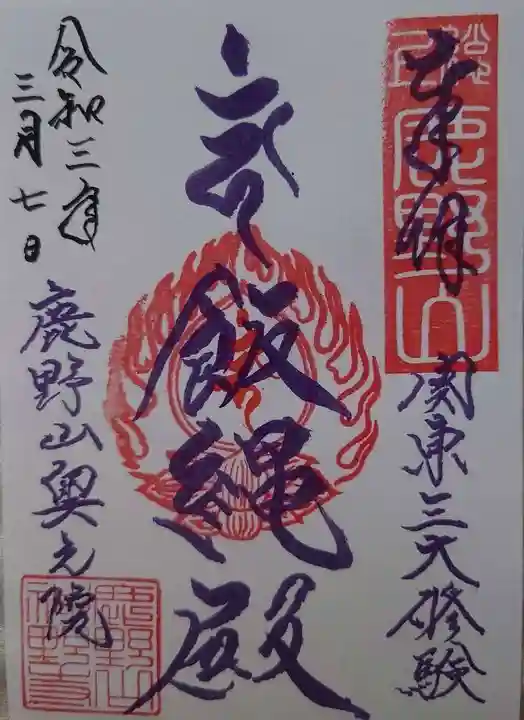

御朱印

フォロー

自分

サポーター

検索

えい

2025年12月07日(日)715投稿

misa

2025年09月18日(木)266投稿

タンホイザ

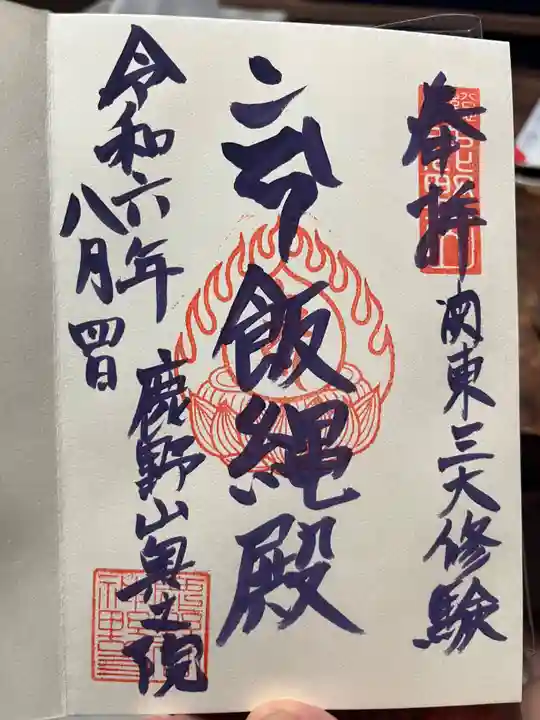

2024年07月16日(火)3883投稿

箱根の山は

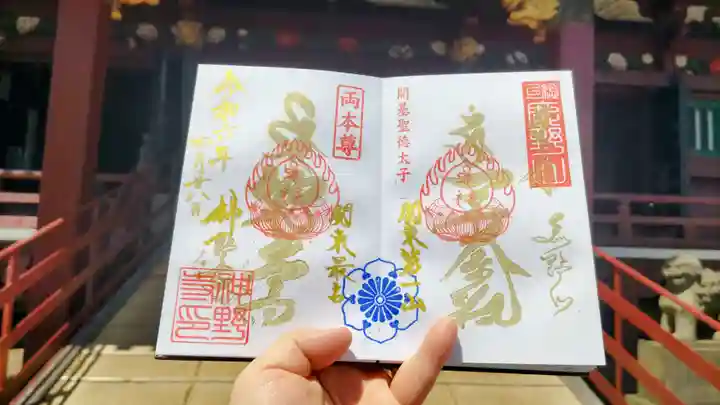

2024年05月10日(金)1393投稿

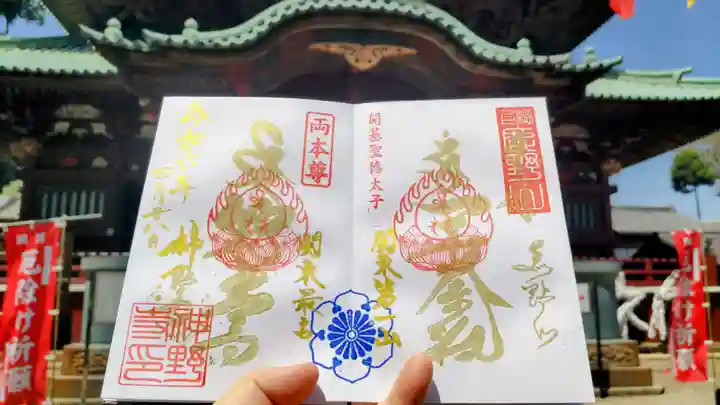

キャプテン村社

2022年03月11日(金)8821投稿

みかん🍊

2022年07月28日(木)206投稿

千葉県のおすすめ3選🎌

広告

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ