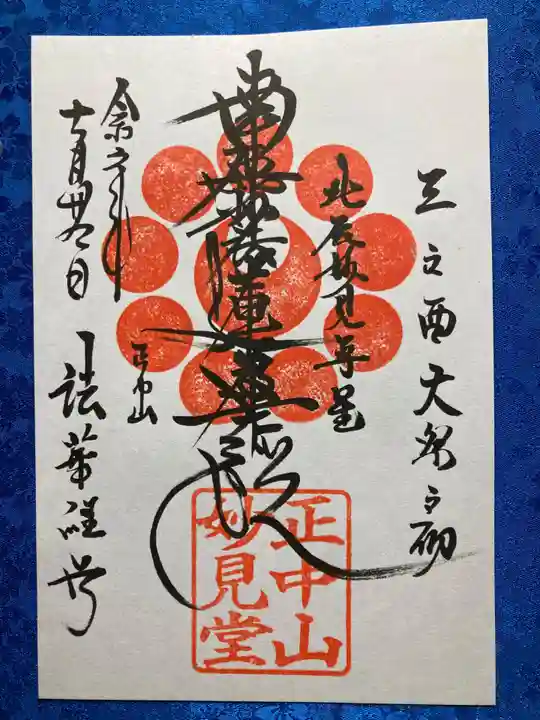

ほけきょうじ|日蓮宗|正中山

切り絵・一粒万倍日の御朱印や神さま・仏さま・宗派検索可能に

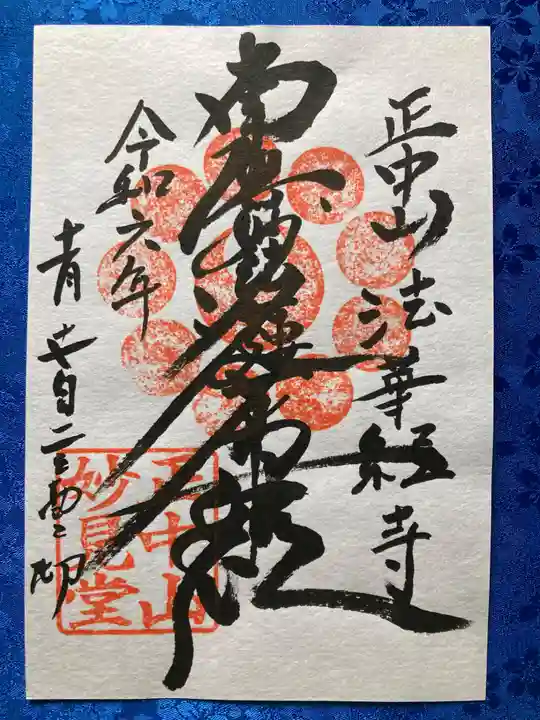

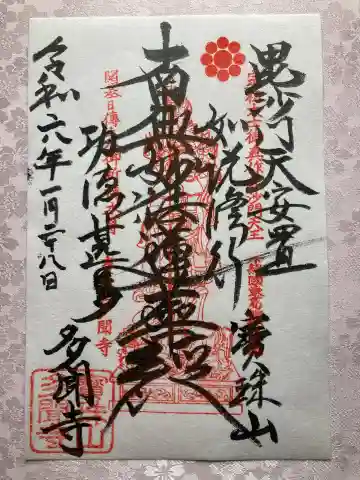

法華経寺の御朱印・御朱印帳

| 限定 | - | ||

|---|---|---|---|

| 御朱印帳にお書き入れ | |||

| 御朱印帳 | |||

| 参拝時間 | 諸堂開堂時間−−−−−9時より16時

| ||

| 電話番号 | 047-334-3433 | ||

最新の御朱印・御朱印帳の投稿

前から行ってみたかった法華経寺様へ🙏🏻

お堂と山内寺院•塔頭が17寺院?あり、見所満載なのですが敷地が広いのと、ぐるっと周って観るのではなく脇道?からさらに枝分かれしたりするので敷地内でGoogleマップがグルグルマップに💦自分がどの道を通って何処まで観てきたかも分からなくなり挫折してもう帰ろうかと思ったほど😣

なんとか寺務所をみつけて御首題をいただき帰宅してから調べてみると行ってない所がたくさんありました😢またリベンジです

この日は、正五九鬼子母神大祭とゆうのがあったようで、あちこちの寺院様からお経がきこえていました。

【法華経寺】

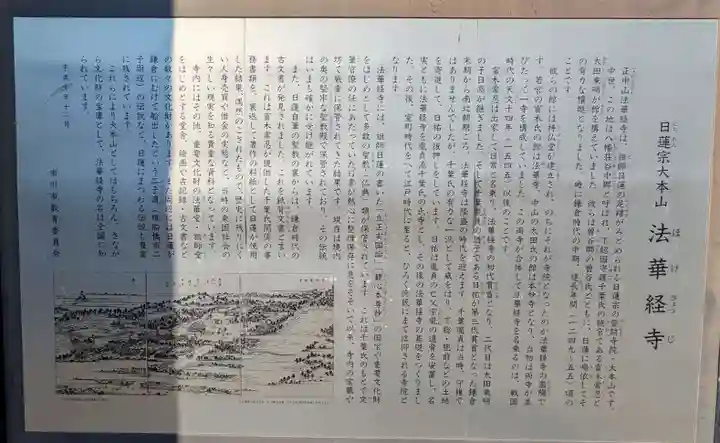

鎌倉時代に日蓮大聖人が最初に開かれた五勝具足の霊場です。

大聖人のご生涯には四度の大きな法難があり、文応元年(1260年)松葉ヶ谷の焼き討ちの折、大檀越であった下総若宮の領主富木常忍公と、中山の領主太田乗明公が、当地に大聖人をお迎えして御弘通をお願いされました。大聖人自ら立像釈迦牟尼佛を安置され、法華堂開堂供養会を営み、百日百座の説法をなされたことに始まります。

文永元年(1264年)11月11日、大聖人は房州小松原において法難に遭われ、眉間に疵を負う危急の折、鬼子母神さまが出現され、大聖人の一命を救われました。中山に避難された大聖人は鬼子母神さまの霊験を深く感じ、その尊像を御親刻開眼されました。

爾来、「中山の鬼子母神」は法華経行者擁護の守護神として、さらに天下泰平•万民快楽•所願成就•子育ての神様として全国のご信者の皆様によって篤く信仰されています。

弘安五年(1282年)に日蓮大聖人がご入滅されると、富木常忍公は出家して、名を日常と改め館を「法華寺」に改めて住持となり、大聖人の御真蹟遺文を恪護されました。その後、若宮法華寺と中山本妙寺を合わせて、現在の正中山法華経寺となりました。

通年御首題

☆総門(黒門)•市指定重要文化財☆

山門ヘまっすぐに延びる参道は現在、商店街になっていますが、その途中に立つ黒門は法華経寺の総門にあたります。朱塗の山門に対し黒塗のため、この通称名がつきました。

高麗門(こうらいもん)という形式で、矩形の2本の本柱が背後の円柱の控柱に腰貫を通して支えられています。木造で屋根は切妻銅板葺、門扉は最初からつけた跡がなく吹き通しです。控柱の上にも小さな屋根がついています。建築年代は不明ですが、様式から江戸時代初期〜中期頃の建築と考えられています。

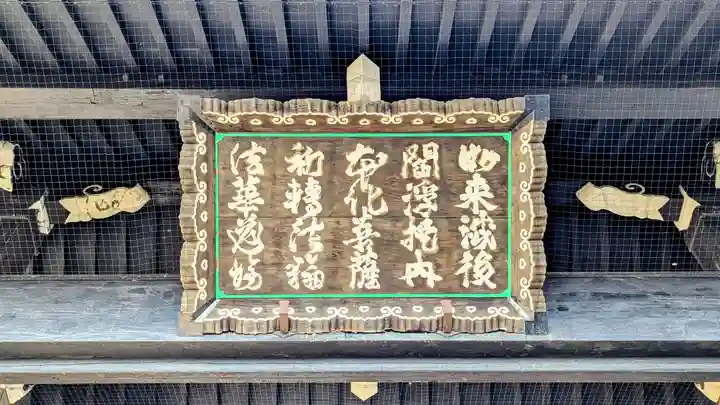

静岡県掛川の第3代藩主、太田資順(おおたすけのぶ)公による『如来滅後 閻浮提内 本化菩薩 初転法輪 法華道場』の扁額があり、如来滅後の末法において、本化の菩薩が初めて法華経を説かれた道場であると掲げています。

平成23年に改修工事が行われました。

総門の太田資順公筆の扁額

☆三門☆

大正15年、第118世日修上人代に再建、赤門•仁王門とも呼ばれています。本阿弥光悦による扁額『正中山』は関東三額のひとつとされています。

境内側の『興法閣』という扁額は小松宮彰仁親王によるもの

三門の横の日蓮聖人像

本阿弥光悦による『正中山』の扁額

小松宮彰仁親王による『興法閣』の扁額

☆参道☆

両側には塔頭寺院が並んでいます😊

☆祖師堂と参道☆

☆浄行菩薩☆

浄行菩薩とは法華経に出現する菩薩様で、水が垢や穢れを清めるがごとく、煩悩(苦しみのもと)の汚泥を洗い注いでくださる水徳をお持ちの菩薩様です。

古来、自身の悪いところ、病気•怪我などで痛む箇所を、浄行菩薩さ様のご尊体を「南無妙法蓮華経」と一心に唱えながら磨くことにより、不思議と感応によって治してくださり、身体の病いも、心の病いも洗い清める計り知れない功徳を授けてくださる菩薩様です😊

☆手水舎☆

☆祖師堂(国指定重要文化財)☆

大堂とも呼ばれ18間、4面千葉県下でもっとも大きなお堂です。

延宝6年(1678年)第42世日純上人代に上棟、比翼入母屋造りの様式を持つ全国唯一の仏堂です。

以前は三層錣屋根入母屋形式でしたが現在は建造時の形状とされる比翼入母屋形式に復元されました(柿葺き)

正面には本阿弥光悦による『祖師堂』の大額が掲げられています。

堂内に安置されている日蓮大聖人像は、中老僧日法上人の作で、両脇には当山歴代6祖の御像を奉安します。平成9年、第140世日還上人代に、建立当時の姿に復元されました。

本阿弥光悦による『祖師堂』の大額

内部撮影NGの為、中が写らないようにパシャリ📸

☆妙見堂☆

現在の建物は昭和40年代に再建されました。

第三祖日祐上人が正法護持•国土安穏•除災招福の守護神として、千葉家伝来の北辰妙見菩薩を奉安しています。

☆八大龍王堂☆

八大龍王堂は法華経寺龍王池に浮かぶ小さな島に祀られたお堂。日蓮聖人開眼の八大龍王をお祀りする祠です。

八大龍王堂の開眼は古く、日蓮聖人が日照りに困窮した村人をために、この場所に八大龍王をお祀りする祭壇を作り、雨乞いの祈祷をし、村人を救ったと伝えられています。江戸名所図会によると、龍王池は現在の規模と比較して、かなり大きな池だったようです。また、この龍王池は以来枯れたことがないそうです。

八大龍王は霊験あらたかで、農家のかただけでなく、商人や漁師の間にも広まり、今では出世の神様として、また受験生も多く参拝されています。

☆龍王池☆

鴨さんがたくさんいました🦆

☆殺堂☆

鬼子母神と十羅刹女を安置し、お題目による罪障消滅の霊場として、参詣者が終日太鼓の音を響かせています。また堂内には大黒尊天を奉安し、甲子には多くの信徒が参詣します。

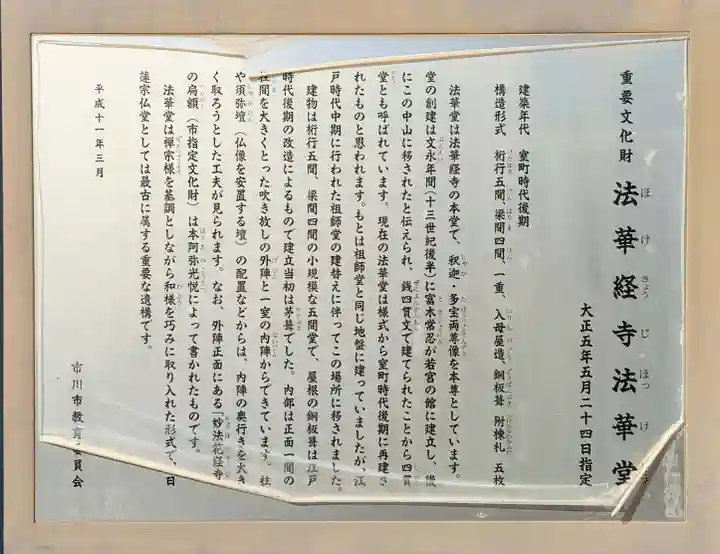

☆法華堂(国指定重要文化財)☆

日蓮大聖人が『初転法輪』の百日百座説法をなされた宗門建築物中現存最古の貴重な堂宇で室町時代後期の建築です。

一尊四菩薩が安置され、室町時代に改修されました。正面には本阿弥光悦による『妙法花経寺』の大額が掲げられています。

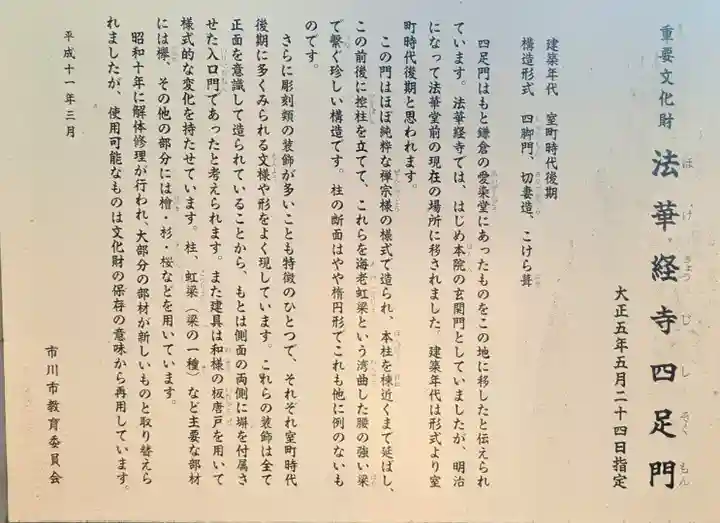

☆四足門(国指定重要文化財)☆

この門はかつて本院の入口に建っていましたが、もともとは鎌倉の愛染堂から文永年間(1264年~1275年)に移築したといわれます。四脚門とも呼ばれ、本柱のほか前後に楕円に作られた4本の控柱(ひかえばしら)があります。正面1間、屋根は切妻柿葺で、中央本柱間に両開きの扉をつけています。本柱と控柱を海老虹梁(えびこうりょう)という、湾曲した梁で結び、柱上の組物の形、配置法、柱下の礎盤(礎石)など、全体に唐様の様式が見られます。また細部に装飾的な技法があり、頭貫(かしらぬき)の木鼻•懸魚(げぎょ)•桁隠(けたかくし)の絵様彫刻など、室町時代の特徴も見られ、門の建築もそのころと考えられています。

主要な部材にはケヤキ、その他にはヒノキ・スギ・サクラなどが使われています。昭和10年の解体修理で大部分の部材が新しいものになりましたが、使用可能なものは再利用しています。

☆宇賀神堂☆

当山の守護神、宇賀徳正神が奉安されています。

宇賀弁財とも云われ、豊作•豊漁、財福の神として広く信仰されています。

☆宝殿門☆

☆聖教殿☆

日蓮大聖人の多くの御真蹟が、当山聖教殿に伝存されています。

昭和6年、日蓮大聖人第600遠忌事業として、聖教殿が建設されました。

☆日蓮宗大荒行堂(常修殿)☆

堂内には釈迦•多宝•四菩薩等の諸尊が奉安されています。

日蓮大聖人が当山に遺された御祈祷の秘伝を伝えるとともに、「止暇断眠」「読経三昧」に全身全霊をかけ、苦修練行がおこなわれます。

☆大院大客殿☆

平成9年、初祖日常聖人第700遠忌事業として、第140世日還上人代に再建されました。

寺務所•客殿•僧坊を兼ねる総合的な機能を持つ建物です。

大客殿に入ると正面に長い廊下があり、この奥に鬼子母大尊神堂があったようです😣

大客殿に入った右側に寺務所があり御首題をいただけました。

☆鐘楼☆

☆日常聖人像☆

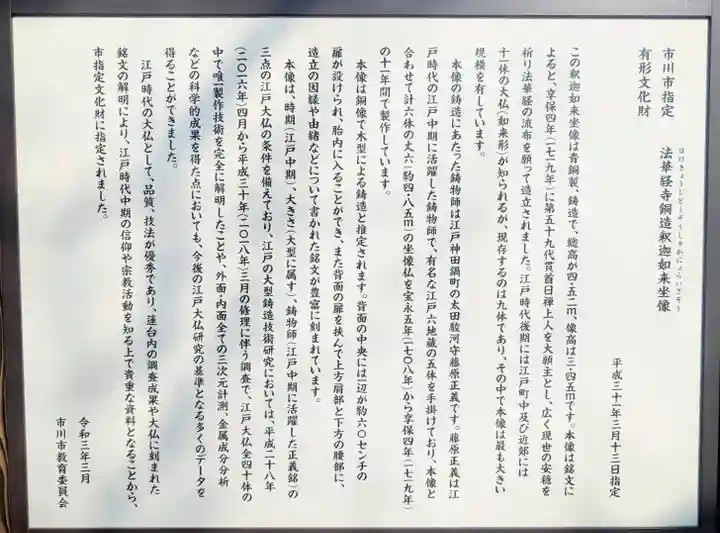

☆銅造釈迦如来坐像(中山大仏)•市指定有形文化財☆

享保4年(1719年)第59世日禅上人代に鋳造され、身丈1丈6尺(3.56m)•台座2間半の大仏で、鋳像では千葉県一の大きさです。

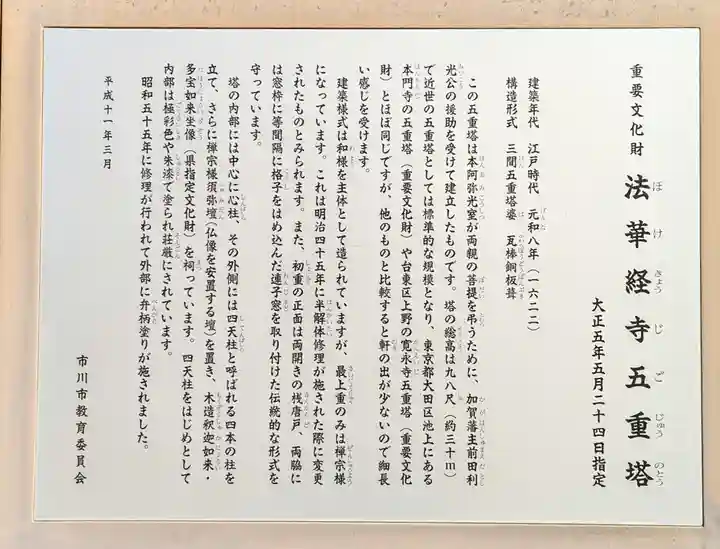

☆五重塔(国指定重要文化財)☆

元和8年(1622年)、第18世正教院日慈上人代、本阿弥光室が父•光徳の3回忌と母•妙光の5回忌にあたる元和8年(1622年)に、加賀藩主•前田利光公の寄進により建立されました。

3間4面銅版葺。総高は31.6メートル。江戸時代初期の様式をとどめる県下唯一の五重塔です。落ち着いた和様の形式を持ち、各層の大きさは方三間、初層から四層まで軒二重繁垂木で、最上層の垂木だけを扇垂木としているところはこの時代の傾向を示しています。

細部の装飾は少なく、蓑束と格子、窓下の格狭間以外には彫刻なども見当たらず、外部全体は朱塗で仕上げられています。屋根は銅板瓦棒葺で、二層以上はぐるりと回縁高欄がありますが、初層は高欄がなく、四面とも中央に桟唐戸があり、両脇に連子窓をつけています。塔の内部は初層だけが部屋としての体裁をもち、心柱を囲んで金箔を施した四天柱が立ち、高欄を巡らせて須弥壇が作られています。柱上部や組物には美しい彩色模様があります。

関東地方には江戸時代以前の五重塔は少なく、法華経寺のほかには3基残るだけです。

☆絵馬堂☆

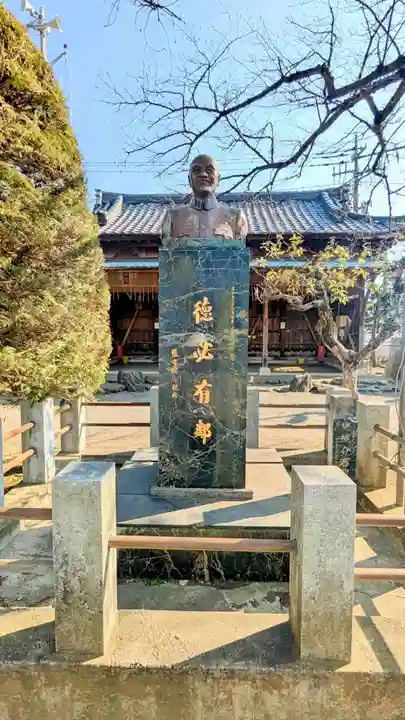

☆蔣介石胸像☆

1972年(昭和47年)の日中共同声明に伴う日台断交時に当時の住職が日華友好を願い建立しました。

法華経寺の御朱印・御朱印帳の写真一覧(133枚)

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

63

0