ほうじょういん

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方宝乗院のお参りの記録(1回目)

投稿日:2024年02月28日(水) 21時05分43秒

参拝:2024年2月吉日

知多四国八十八ヶ所巡りの5寺目は、4寺目と同じく知多郡南知多町の大井に在る第32番札所の宝珠山 宝乗院です。

4寺目の利生院の向かいです。

真言宗豊山派で、本尊は十一面観音。

医王寺の塔頭十二坊の1つの「宝泉坊」として開創、1212年に医王寺と共に現在の地に再建された。

駐車場がありませんので、先の駐車場に停めたままで参拝しました。利生院の山門とこちらの山門が向かい合っているのは珍しいと思います。山門をくぐると左側に手水、参道は三股になり、正面へ行くと本堂、右側へ行くと庫裏・納経所・位牌堂、左側へ行くと金毘羅堂です。

正面の本堂へ。戸口から見ると堂内の中央には本尊の十一面観音ですが、後ろに閉扉された厨子がありますのでお前立と思われます。厨子の両脇には三十三観音。左側の間には弘法大師です。

本堂の左側には、海が近いので安全航海を祈念するための金比羅堂です。本堂と金比羅堂の間に「恵比寿明神 大黒天 靱堂(じんどう)」と書かれたお堂がありました。

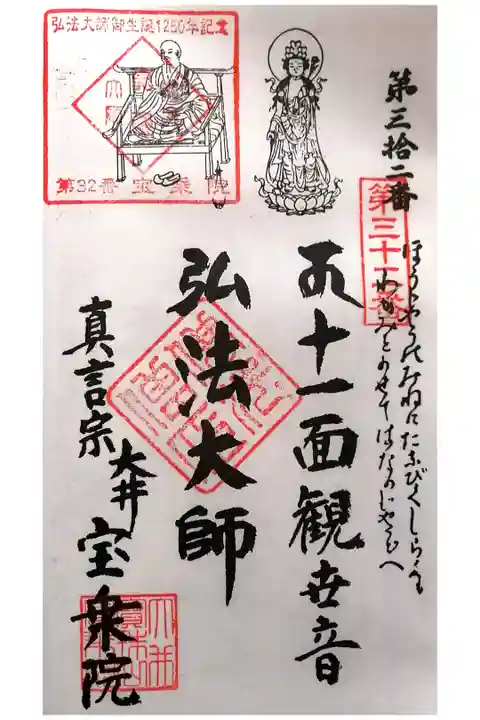

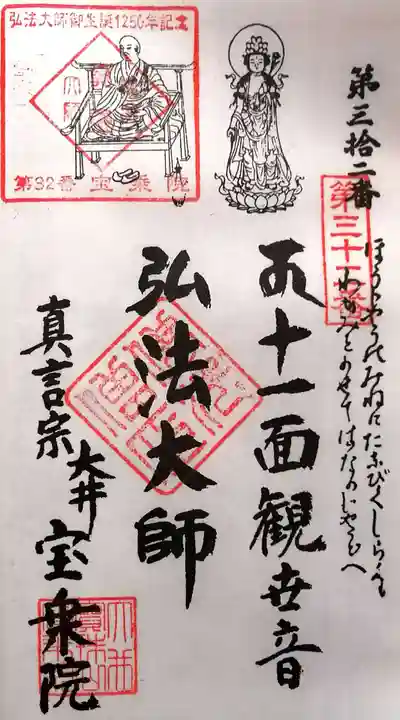

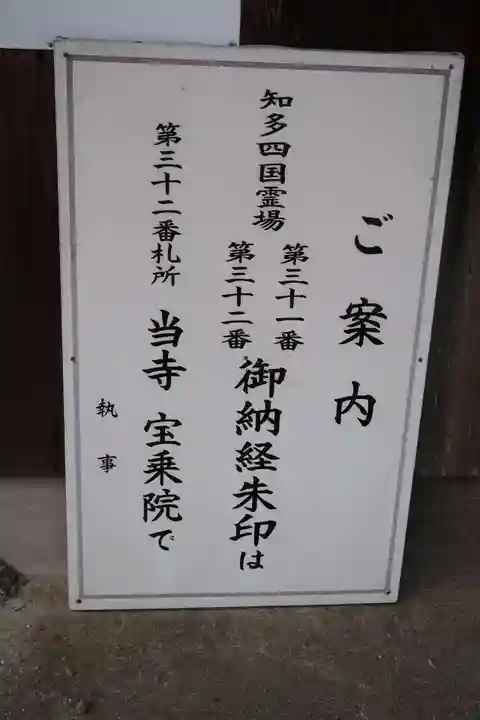

それぞれに手を合わせ、最後に納経所で先の第31番利生院とこちらの第32番の2つの御朱印を頂きました。

裏山(丘?)の上ノ山公園に修行大師像があるとの事で、折角ですから行ってみました。近いのですが崖際の細い所を上がる結構な急坂でした。(雨降りや雨後は滑り易いと思われますから細心の注意を払って。) 河津桜や水仙が咲いていました。

ここは元は八十八ヶ所お砂踏み霊場であったが戦後に荒らされてしまい、利生院住職が中心となり2008年に再整備、像建立されたとの事です。

(帰宅後googleMAPを見てみたら、細いですが近くまで道路がありました。)

4寺目の利生院の向かいです。

真言宗豊山派で、本尊は十一面観音。

医王寺の塔頭十二坊の1つの「宝泉坊」として開創、1212年に医王寺と共に現在の地に再建された。

駐車場がありませんので、先の駐車場に停めたままで参拝しました。利生院の山門とこちらの山門が向かい合っているのは珍しいと思います。山門をくぐると左側に手水、参道は三股になり、正面へ行くと本堂、右側へ行くと庫裏・納経所・位牌堂、左側へ行くと金毘羅堂です。

正面の本堂へ。戸口から見ると堂内の中央には本尊の十一面観音ですが、後ろに閉扉された厨子がありますのでお前立と思われます。厨子の両脇には三十三観音。左側の間には弘法大師です。

本堂の左側には、海が近いので安全航海を祈念するための金比羅堂です。本堂と金比羅堂の間に「恵比寿明神 大黒天 靱堂(じんどう)」と書かれたお堂がありました。

それぞれに手を合わせ、最後に納経所で先の第31番利生院とこちらの第32番の2つの御朱印を頂きました。

裏山(丘?)の上ノ山公園に修行大師像があるとの事で、折角ですから行ってみました。近いのですが崖際の細い所を上がる結構な急坂でした。(雨降りや雨後は滑り易いと思われますから細心の注意を払って。) 河津桜や水仙が咲いていました。

ここは元は八十八ヶ所お砂踏み霊場であったが戦後に荒らされてしまい、利生院住職が中心となり2008年に再整備、像建立されたとの事です。

(帰宅後googleMAPを見てみたら、細いですが近くまで道路がありました。)

御朱印

山門

御朱印の案内

手水

第20番札所の龍台院にもあった懐かしい手押しポンプが右側にある

第20番札所の龍台院にもあった懐かしい手押しポンプが右側にある

本堂

本堂内

本尊・十一面観音お前立と三十三観音

弘法大師

恵比寿明神 大黒天 靱堂(じんどう) と書かれていました

靱堂の意味はわかりません。

靱堂の意味はわかりません。

金毘羅堂

庫裏・納経所

位牌堂

修行大師(上ノ山公園)への道

右側は崖

修行大師

八十八体の石像が埋められている

河津桜

すてき

投稿者のプロフィール

nomuten1427投稿

仏像の造形美に惹かれて、主に寺院に参拝しております。 御朱印収集はしておりませんが、あれば頂戴します。但し、お洒落な、手の込んだ限定御朱印などは余り頂戴しませんので悪しからずです。(限定御朱印は...もっと読む

ホトカミ見ました! で広がるご縁

ホトカミを見てお参りされた際は、もし話す機会があれば住職さんに、「ホトカミ見てお参りしました!」とお伝えください。

住職さんも、ホトカミを通じてお参りされる方がいるんだなぁと、ホトカミ無料公式登録して、情報を発信しようという気持ちになるかもしれませんし、

「ホトカミ見ました!」きっかけで豊かな会話が生まれたら、ホトカミ運営の私たちも嬉しいです。