ころもじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方挙母神社の御由緒・歴史

| ご祭神 | 《主》高皇産霊神,《配》迩迩芸之命,天万幡比売命,天水分神,国之水分神 | |

|---|---|---|

| 創建時代 | 289年(文治5年) | |

| 創始者 | 源義経家臣 鈴木重善(善阿弥) |

愛知県のおすすめ2選🎌

広告

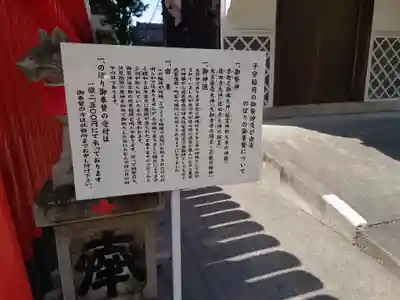

歴史の写真一覧

愛知県のおすすめ2選🎌

広告

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ