ぜんどうじ|浄土宗|大本山

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方100年後に神社お寺を残せる未来へ

おすすめの投稿

【筑後國 古刹巡り】

善導寺(ぜんどうじ)は、福岡県久留米市善道寺町飯田にある浄土宗の大本山の寺院。山号は井上山(山門の扁額では終南山)、院号は光明院。本尊は阿弥陀如来。本堂、大門、大庫裏、釜屋、広間、書院、役寮および対面所、中蔵、木造善導大師坐像、木造大紹正宗国師坐像などが国指定の重要文化財。

創建は平安時代末期の1191年、聖光上人(弁長)の開山、筑後国司・草野永平の開基による。当初「光明寺」と称していたが、1217年に「善導寺」と改称、浄土宗鎮西義の拠点となった。室町時代には兵火により焼失したが、江戸時代初期に柳河藩主・田中氏の帰依を得て復興した。1616年には田中忠政により東照大権現が勧請されている。のち田中氏が無嗣断絶となり筑後國が柳河藩と久留米藩に分割されると久留米藩領に属するようになり、久留米藩主・有馬氏の庇護を受け、浄土宗の旧州大本山として繁栄した。現在でも広大は境内に江戸時代建立の堂宇が多く残っており、その多くが国指定の重要文化財となっている。

当寺は、JR久大本線・善導寺駅の北北西1kmの平地、耕作地に面した住宅街の中にある。大本山だけあって、境内はかなり広大で、伽藍が伸びやかに広がっている。伽藍の多くが国重文で、建物だけでも見応えたっぷり。伽藍は無料で内部解放されているので、ゆっくり仏像を見て廻ることもできる。境内中央にある樹齢800年の大樟が、古刹らしい雰囲気に趣を添えているのも見どころ。

今回は、浄土宗の大本山、本堂、大門、大庫裏などが国重文であることから参拝することに。参拝時は休日の午前中で、自分以外には近所住民と思われる老若男女が思い思いに訪れていた。

境内東端入口全景。ここから本殿までは長い参道が続き、300m以上ある。

参道を進むと、当寺内最古の建物である<大門>がある。江戸時代初期1651年の建立、切妻造本瓦葺の四脚門。

いきなり国指定の重要文化財。

境内・文化財

境内・文化財をもっと見る|写真

善導寺の情報

| 住所 | 福岡県久留米市善導寺町飯田550 |

|---|---|

| 行き方 | JR久大本線善導寺駅より徒歩約15分 |

善導寺の基本情報

| 名称 | 善導寺 |

|---|---|

| 読み方 | ぜんどうじ |

| 参拝にかかる時間 | 約1時間 |

| 参拝料 | なし |

| トイレ | あり |

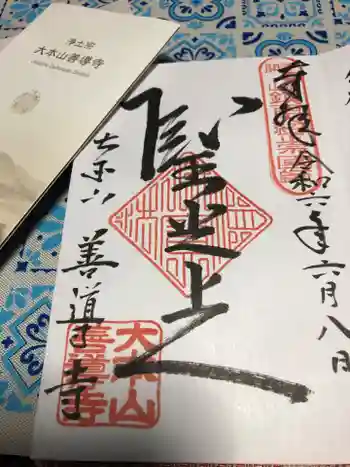

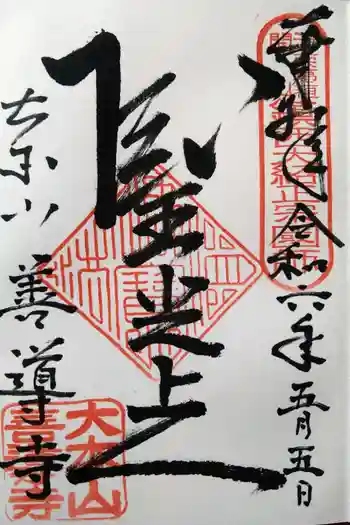

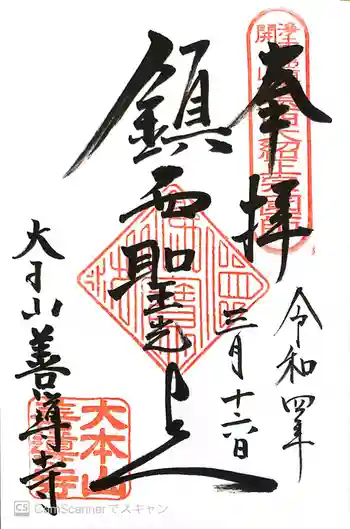

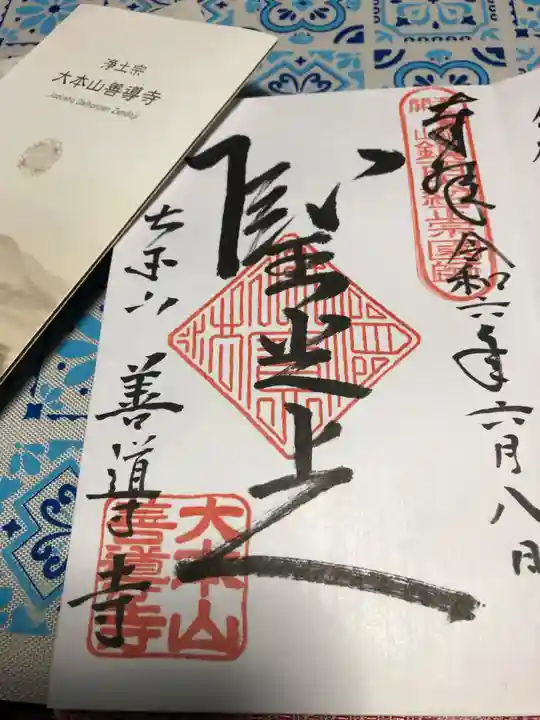

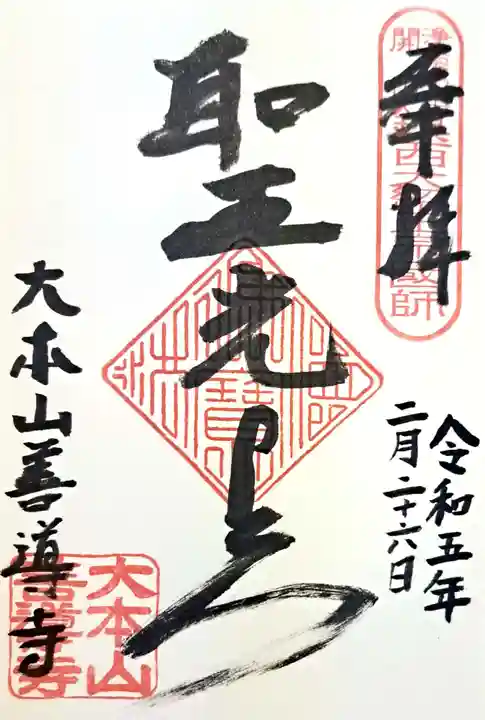

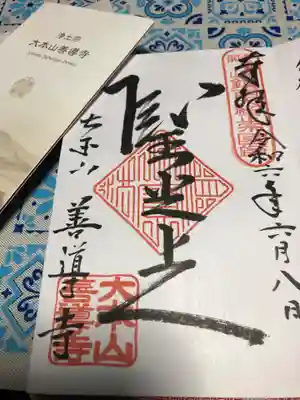

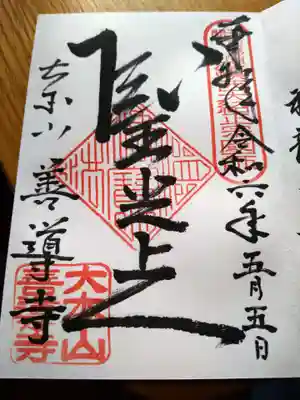

| 御朱印 | あり |

| 限定御朱印 | なし |

| 御朱印帳に直書き | あり |

| 御朱印の郵送対応 | なし |

| 御朱印帳 | なし |

| 電話番号 | 0942-47-1006 お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |

| ホームページ | http://www.zendoji.jp/ |

詳細情報

ホトカミのデータについて

ホトカミには、日本最大となる全国15万8千件の神社お寺の情報や、2万件以上の御朱印のオリジナルデータがあります。

ご利用になりたい法人様やメディア関係の方々は、こちらよりお気軽にご相談ください。

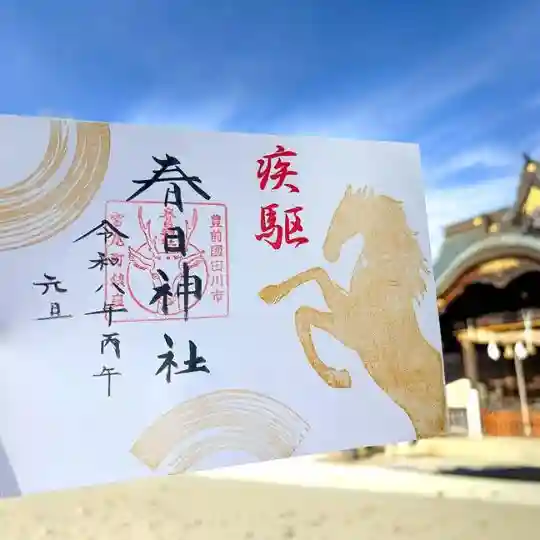

近くの神社お寺

周辺エリア

善導寺に関連する記事

おすすめのホトカミ記事

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ