こいずみじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方続けるにはログインまたはアカウント登録が必要です。

100年後に神社お寺を残せる未来へ

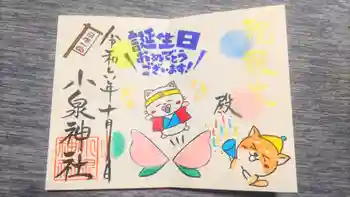

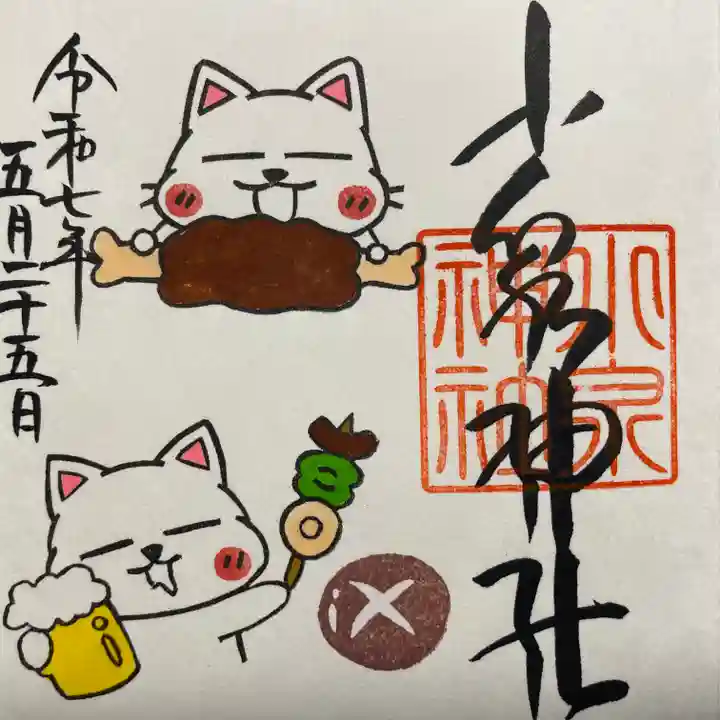

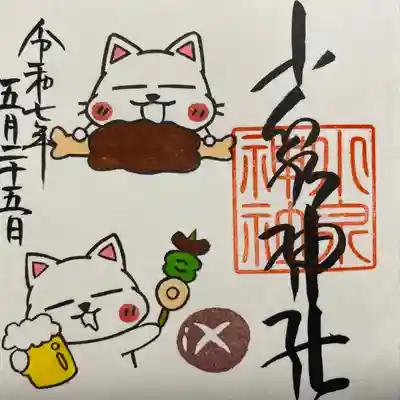

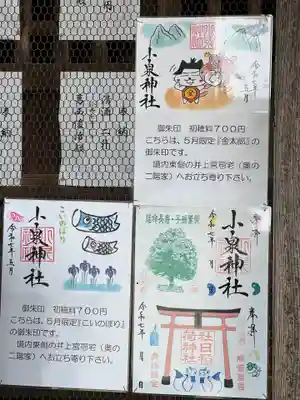

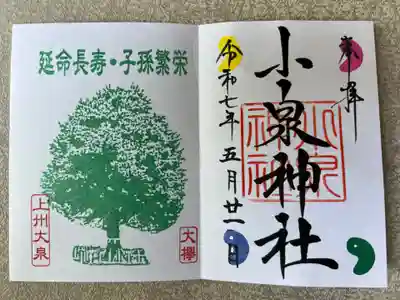

授与品

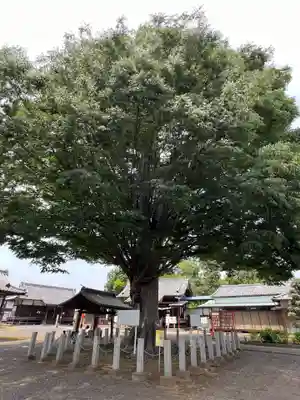

授与品をもっと見る|境内・文化財

境内・文化財をもっと見る|歴史

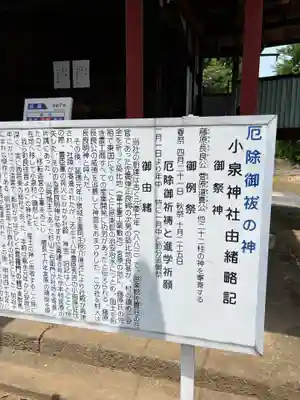

当社の創建は古く元慶七年(八八三年)邑楽郡佐貫荘の荘官であった佐貫弾正良綱の次男築比地良基が、村の鎮めと安全を祈って築比地宮原の地に、藤原氏の先祖で東国に下ってことに邑楽郡の治安治水につとめ、国土をひらき農工商すべての産業開発に功労があったと伝えられる、藤原長良公の威徳を追慕して神霊をお祀りした、この社を長良明神と言った。 その後、延徳元年小泉城主富岡主税介直光により社殿が再建され、社領が寄進されたが、天正十八年豊臣秀吉の小田城攻めの時、小田原を支援する武将の諸城も攻め落とされた、この時豊臣軍の兵火にかかり社殿・神宝・旧記はことごとく焼失した、そのうち長良明神はわずかに再建されたが本村宮原の片隅にあった、当時領主であった杉山三右衛門が社地を寄進したので、移転造営の工事を起こし、慶長十六年宮原の鎮座を現在地へ移した。氏子崇敬者往昔よりこの神社を崇敬すること殊に深く、実に西邑楽の総社であった、本殿は嘉永元年から安政元年にかけての造営で、彫刻が素晴らしく東群馬にまれな傑作である。明治五年上小泉村の村社となった、明治七年から十年にかけて現在の拝殿、幣殿が再建された。その後、明治四十五年には学問の神として有名な下小泉村の村社菅原神社を始め町中の神社を合併して総社小泉神社と改称した。本殿は大泉町指定重要文化財になっています。

(HPより)

小泉神社の情報

| 住所 | 群馬県邑楽郡大泉町城之内1丁目13-5 |

|---|---|

| 行き方 | 東武小泉線 小泉町駅より徒歩8分 |

小泉神社の基本情報

| 名称 | 小泉神社 |

|---|---|

| 読み方 | こいずみじんじゃ |

| 通称 | 社日様 |

| 御朱印 | あり |

| 限定御朱印 | あり |

| 御朱印帳に直書き | あり |

| 御朱印の郵送対応 | なし |

| 御朱印帳 | あり |

| 電話番号 | 0276-62-0078 お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |

| ホームページ | https://koizumijinja-shanichijinja.jimdofree.com/ |

| SNS |

詳細情報

| ご祭神 | 藤原長良公、菅原道真公、外二十二柱 |

|---|---|

| ご由緒 | 当社の創建は古く元慶七年(八八三年)邑楽郡佐貫荘の荘官であった佐貫弾正良綱の次男築比地良基が、村の鎮めと安全を祈って築比地宮原の地に、藤原氏の先祖で東国に下ってことに邑楽郡の治安治水につとめ、国土をひらき農工商すべての産業開発に功労があったと伝えられる、藤原長良公の威徳を追慕して神霊をお祀りした、この社を長良明神と言った。 その後、延徳元年小泉城主富岡主税介直光により社殿が再建され、社領が寄進されたが、天正十八年豊臣秀吉の小田城攻めの時、小田原を支援する武将の諸城も攻め落とされた、この時豊臣軍の兵火にかかり社殿・神宝・旧記はことごとく焼失した、そのうち長良明神はわずかに再建されたが本村宮原の片隅にあった、当時領主であった杉山三右衛門が社地を寄進したので、移転造営の工事を起こし、慶長十六年宮原の鎮座を現在地へ移した。氏子崇敬者往昔よりこの神社を崇敬すること殊に深く、実に西邑楽の総社であった、本殿は嘉永元年から安政元年にかけての造営で、彫刻が素晴らしく東群馬にまれな傑作である。明治五年上小泉村の村社となった、明治七年から十年にかけて現在の拝殿、幣殿が再建された。その後、明治四十五年には学問の神として有名な下小泉村の村社菅原神社を始め町中の神社を合併して総社小泉神社と改称した。本殿は大泉町指定重要文化財になっています。

|

| 体験 |

ホトカミのデータについて

ホトカミには、日本最大となる全国15万8千件の神社お寺の情報や、2万件以上の御朱印のオリジナルデータがあります。

ご利用になりたい法人様やメディア関係の方々は、こちらよりお気軽にご相談ください。

周辺エリア

小泉神社に関連する記事

おすすめのホトカミ記事

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ