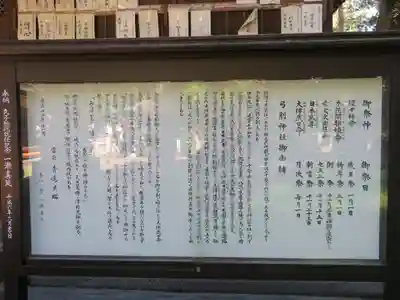

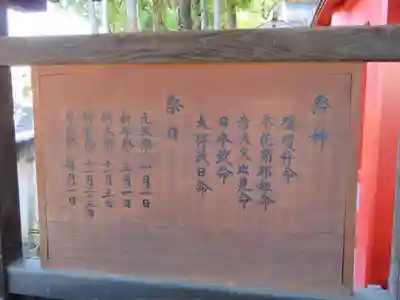

勧請年月不詳なるも延喜式所載甲斐国二十座の内の一社なる故少なくも千三百年以前の創立である。

日本後記に「延歴二十四年(七八二)十二月甲斐国巨摩郡弓削神社官社に列す靈験あるをもってなり」と記載しあり、此辺は古来八代巨摩両群の境界なりし為時勢の返還と共にその所属が異動せしものの如し。

景行天皇四十年皇子日本武尊、吉備武彦、大伴武日連を従へて東國を平定し還路甲斐国に至り酒折宮に駐留せられた際、靱部をもって大伴連の遠祖武日に賜ふと伝へられ大伴武日命はその後此地に駐し居館を造営し此一帯を治めた。

土人その徳を慕ひ本社を創設したもので社合のユゲはユキベの約にて靱部社と云ふが如く、されば創建は遠く成務仲哀の御宇にありといへる。甲斐源氏の祖刑部三郎義清市川の郷に館してゐた際曽て本社に通夜し左の和歌を献ず「おのづから心も清しみしめ縄弓削の社の神垣のうち」明治六年郷社に列す。

(山梨県神社庁の神社紹介ページより引用)

弓削神社は、市川大門字二之宮にあり、五柱の神々が祀られています。瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)、木花開耶姫命(このはなさくやひめのみこと)、彦火々出見命(ひこほほでのみこと)、日本武尊(やまとたけるのみこと)、大伴武日命(おおともたけひのみこと)です。

弓削神社の創立の経緯は、日本書紀、古事記によると、四世紀前半の大王とされる第十二代景行天皇より、東国平定を命じられた皇子日本武尊は帰途甲斐酒折宮で「新張を過ぎて幾夜か寝つる・・」の歌を詠み、蓮歌の発祥となりました。この時、副将軍大伴武日に靫負(ユゲイ)の称号を与えました。

大伴武日命はその後市川にとどまり、居館を造営して、周辺一帯を治め、その地の住民はその徳をしたい、その子孫と共に当社を創設しました。その創設の年代は第十三代成務天皇、第十四代仲哀天皇の御代であるとされており、仮にその年を西暦350年とすると、創立は1670年以前のこととなります。また、927年に編纂された延喜式神名帳には、甲斐20社のうちの一社として載っており、明治6年には郷社に指定されている。

(市川三郷町の紹介ページより引用) |