おむろせんげんじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト楽しみ方

ホトカミを続けていくために、

あなたのサポートが必要です〈特典あり〉 ![四天王寺聖徳太子1400年限定御朱印大バナー2024年7月]()

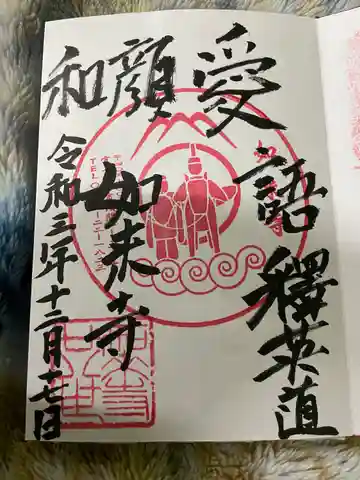

![小室浅間神社の御朱印]()

![小室浅間神社(山梨県)]()

![小室浅間神社(山梨県)]()

![小室浅間神社(山梨県)]()

![小室浅間神社(山梨県)]()

![小室浅間神社(山梨県)]()

![小室浅間神社(山梨県)]()

![小室浅間神社(山梨県)]()

![小室浅間神社(山梨県)]()

![小室浅間神社(山梨県)]()

![小室浅間神社(山梨県)]()

![小室浅間神社(山梨県)]()

![小室浅間神社(山梨県)]()

![小室浅間神社(山梨県)]()

![小室浅間神社(山梨県)]()

![小室浅間神社(山梨県)]()

![小室浅間神社(山梨県)]()

![小室浅間神社(山梨県)]()

![小室浅間神社(山梨県)]()

![小室浅間神社(山梨県)]()

![小室浅間神社(山梨県)]()

![小室浅間神社(山梨県)]()

![小室浅間神社(山梨県)]()

![小室浅間神社(山梨県)]()

![小室浅間神社(山梨県)]()

![小室浅間神社(山梨県)]()

![小室浅間神社(山梨県)]()

![小室浅間神社(山梨県)]()

![小室浅間神社(山梨県)]()

![小室浅間神社(山梨県)]()

![小室浅間神社(山梨県)]()

![小室浅間神社(山梨県)]()

![小室浅間神社(山梨県)]()

![小室浅間神社(山梨県)]()

![小室浅間神社(山梨県)]()

![小室浅間神社(山梨県)]()

![小室浅間神社(山梨県)]()

![小室浅間神社(山梨県)]()

![小室浅間神社(山梨県)]()

![小室浅間神社(山梨県)]()

![小室浅間神社(山梨県)]()

![小室浅間神社(山梨県)]()

![小室浅間神社(山梨県)]()

あなたのサポートが必要です〈特典あり〉

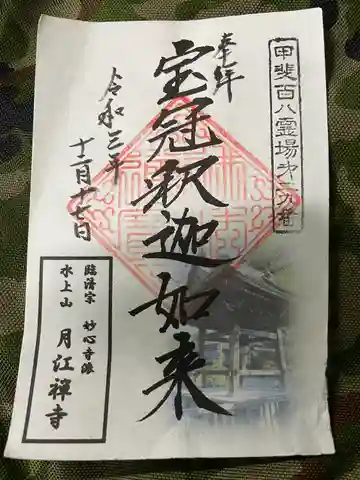

良雲寺ではいただけません

広告

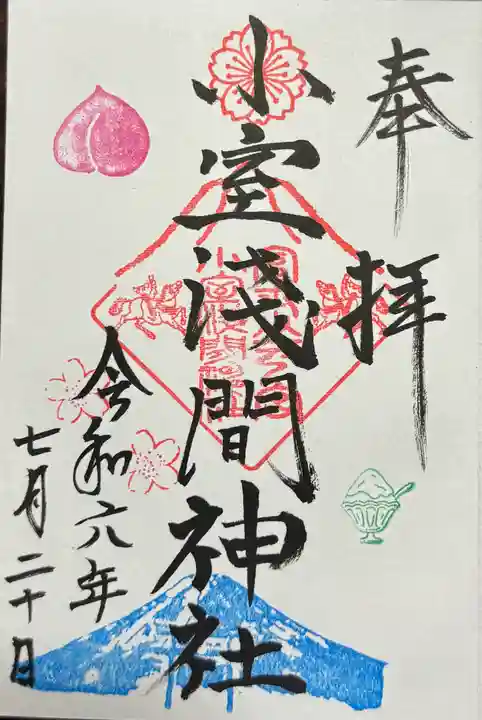

| 御朱印 | 真ん中に小室浅間神社と書かれ、社紋の印と社印が押された御朱印です。

| ||

|---|---|---|---|

| 限定 | - | ||

| 御朱印帳 | |||

| 駐車場 | あり。10台ほど。 |

山梨県のおすすめ2選🎋

広告

おすすめの投稿

ユッキー

2024年07月21日(日)

267投稿

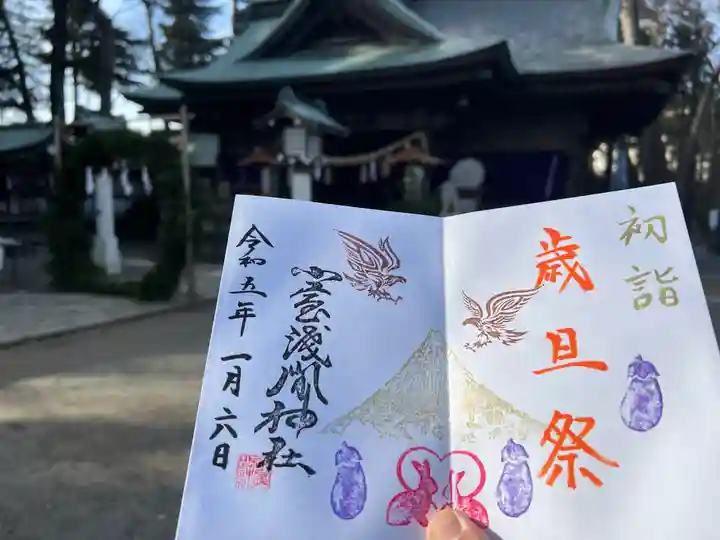

参拝記念⛩️✨️

小室浅間神社

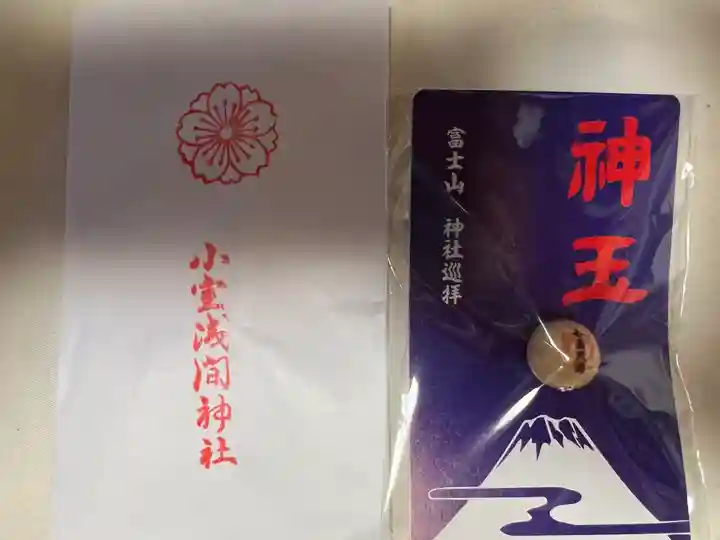

富士山神玉巡拝②

山梨県富士吉田市に鎮座する小室浅間神社へ参拝に上がらせて頂きました🙏

なんとこちらの浅間神社さま神馬が9頭もいます!

うちサラブレッドが2頭とポニー1頭。

神馬が優雅に過ごしている光景は癒やされます。

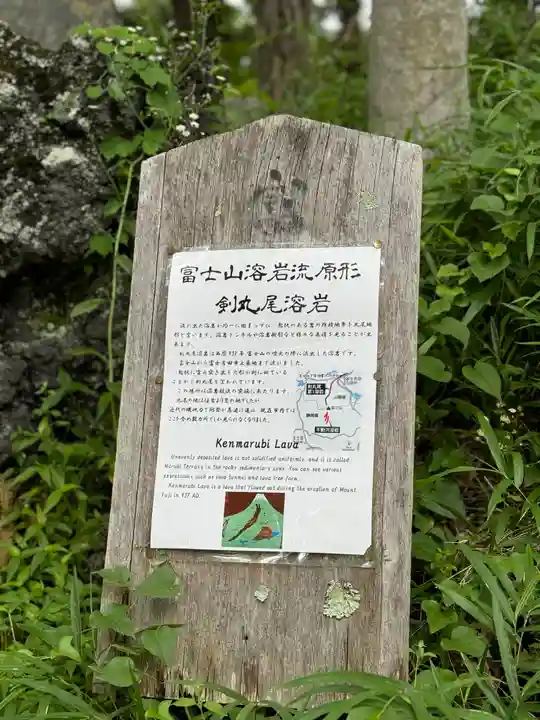

また拝殿の後側に富士山溶岩流の原型があり、自然の力の凄さも感じることができました。

御朱印

富士山神玉巡拝

神玉

紙紐

社号標

鳥居

参道

荒田八幡宮

狛犬

水天宮

二の鳥居

駐車場側

鳥居

手水舎

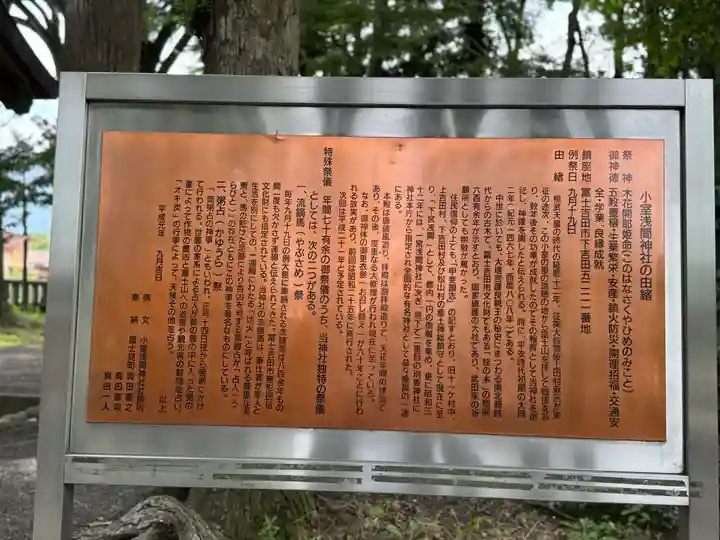

由緒

拝殿

拝殿前

狛犬

拝殿

神馬

全部で9頭いるとのとこです。

投稿をもっと見る(98件)

| 名称 | 小室浅間神社 |

|---|---|

| 読み方 | おむろせんげんじんじゃ |

| 通称 | 下宮浅間 |

| トイレ | 駐車場にあり |

| 御朱印 | あり 真ん中に小室浅間神社と書かれ、社紋の印と社印が押された御朱印です。

|

| 限定御朱印 | なし |

| 御朱印帳 | あり |

| 電話番号 | 0555-22-1025 お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |

| ホームページ | http://www.fgo.jp/yabusame/ |

| おみくじ | あり |

| 絵馬 | あり |

詳細情報

| ご祭神 | 《主》木花咲耶姫命 |

|---|---|

| ご神体 | 富士山 |

| 創建時代 | 807 |

| 体験 | おみくじ絵馬御朱印お守り有名人のお墓 |

ログインすると情報を追加/編集できます。

最終更新:2024年07月27日(土)

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ

43

0