おおいまたくぼはちまんじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方大井俣窪八幡神社の御由緒・歴史

| ご祭神 | 《主》誉田別尊,足仲彦尊,息長足姫尊 | |

|---|---|---|

| 創建時代 | 貞観元年(859年) | |

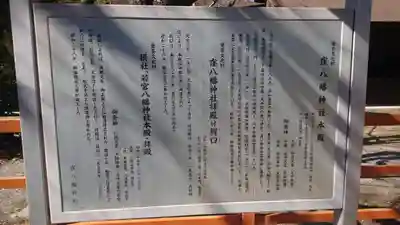

| ご由緒 | 大井俣窪八幡神社(通称、窪八幡)は、清和天皇の勅願により貞観元年(859年)2月23日、宇佐神宮(大分県)の八幡三神を音取川(ねとりがわ、今の笛吹川)の中島の地へ勧請し、その地を大井俣といったことから神社の名称を大井俣大明神と称しました。その後、何回か水害で流されて現在の窪の地へ遷座して窪八幡宮となりました。創建当時の建物の規模は不明ですが、現在の社殿は室町初期から末期にかけて再建されたものです。 窪八幡は八幡信仰の型を整えた山梨県では最古の八幡宮であり、甲斐源氏、特に本流武田家代々の氏神として崇敬されました。 |

山梨県のおすすめ🎌

広告

歴史の写真一覧

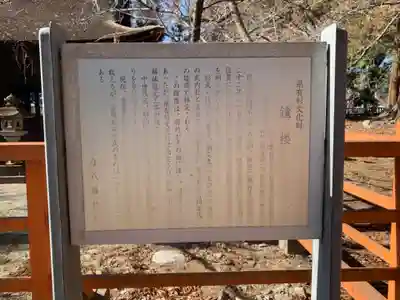

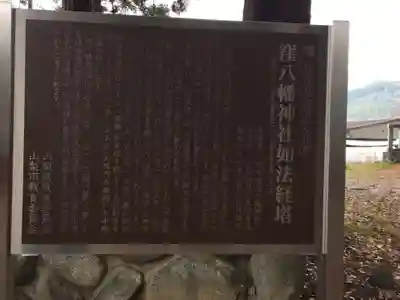

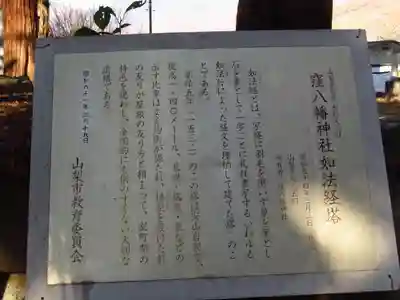

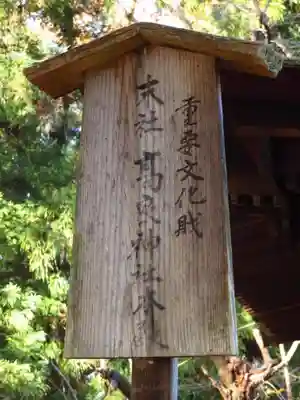

歴史

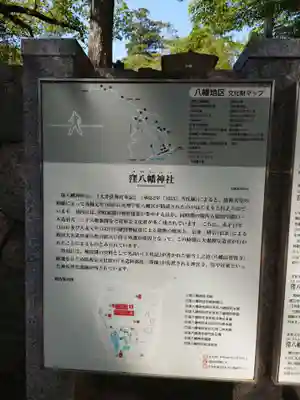

八幡地区文化財マップ

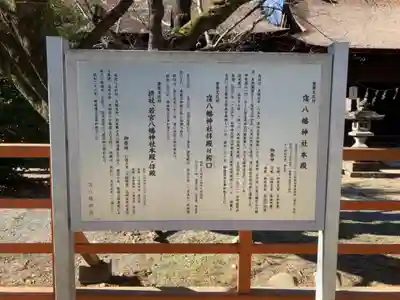

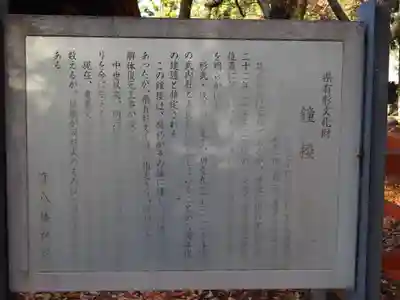

歴史

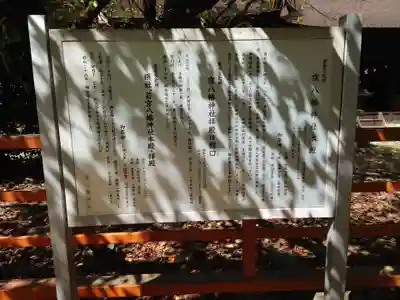

本日最初の神社です。歴史のある古社で重要文化財や江戸時代の灯籠がゴロゴロと有ります。境内も綺麗に管…

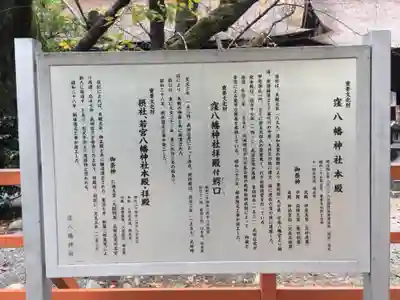

歴史

本日最初の神社です。歴史のある古社で重要文化財や江戸時代の灯籠がゴロゴロと有ります。境内も綺麗に管…

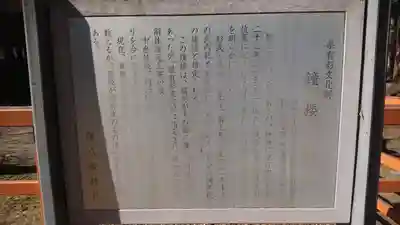

歴史

本日最初の神社です。歴史のある古社で重要文化財や江戸時代の灯籠がゴロゴロと有ります。境内も綺麗に管…

歴史

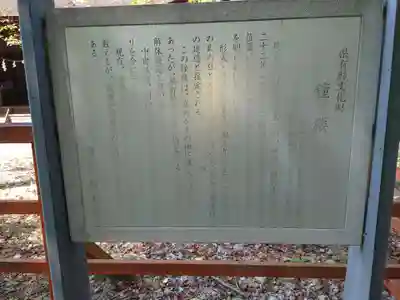

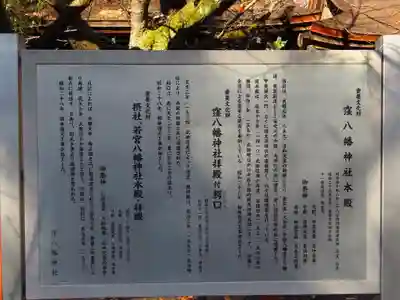

山梨県内の旧県社をお参りしている一環で、二度目のお参りをしました。ほとんどの建物が室町時代からの、…

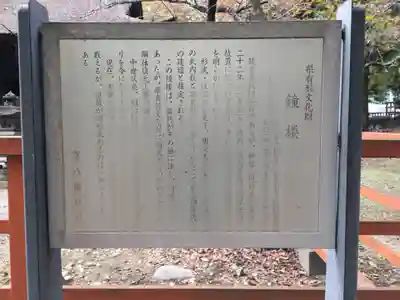

歴史

山梨県内の旧県社をお参りしている一環で、二度目のお参りをしました。ほとんどの建物が室町時代からの、…

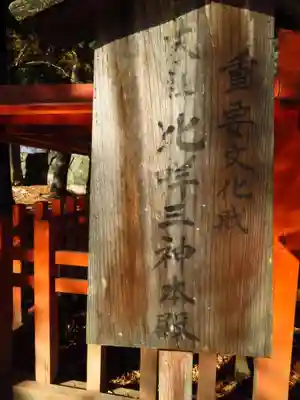

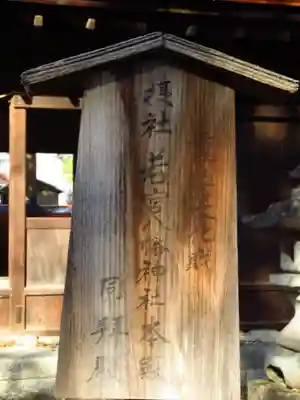

歴史

甲斐国式内社。重要文化財として指定されているのもあってか手入れの行き届いた神社。摂社・末社も多数。…

歴史

甲斐国式内社。重要文化財として指定されているのもあってか手入れの行き届いた神社。摂社・末社も多数。…

歴史

甲斐国式内社。重要文化財として指定されているのもあってか手入れの行き届いた神社。摂社・末社も多数。…

歴史

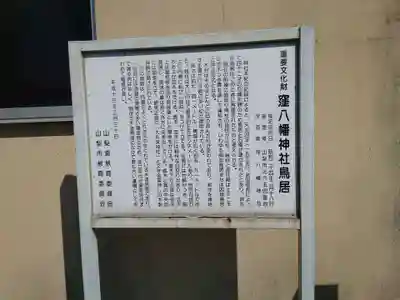

日帰りで山梨方面に行った際に参拝させて頂きました。

神社のHPがありましたので、詳細情報に追…

歴史

日帰りで山梨方面に行った際に参拝させて頂きました。

神社のHPがありましたので、詳細情報に追…

歴史

日帰りで山梨方面に行った際に参拝させて頂きました。

神社のHPがありましたので、詳細情報に追…

歴史

日帰りで山梨方面に行った際に参拝させて頂きました。

神社のHPがありましたので、詳細情報に追…

歴史

日帰りで山梨方面に行った際に参拝させて頂きました。

神社のHPがありましたので、詳細情報に追…

歴史

日帰りで山梨方面に行った際に参拝させて頂きました。

神社のHPがありましたので、詳細情報に追…

歴史

日帰りで山梨方面に行った際に参拝させて頂きました。

神社のHPがありましたので、詳細情報に追…

歴史

清桜バスツアーで参拝。演者に目もくれず一人で見に行ってしまった、ごめんなさい。

歴史

清桜バスツアーで参拝。演者に目もくれず一人で見に行ってしまった、ごめんなさい。

山梨県のおすすめ🎌

広告

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ