御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方地蔵院のお参りの記録(1回目)

投稿日:2024年12月09日(月) 14時35分00秒

参拝:2023年10月吉日

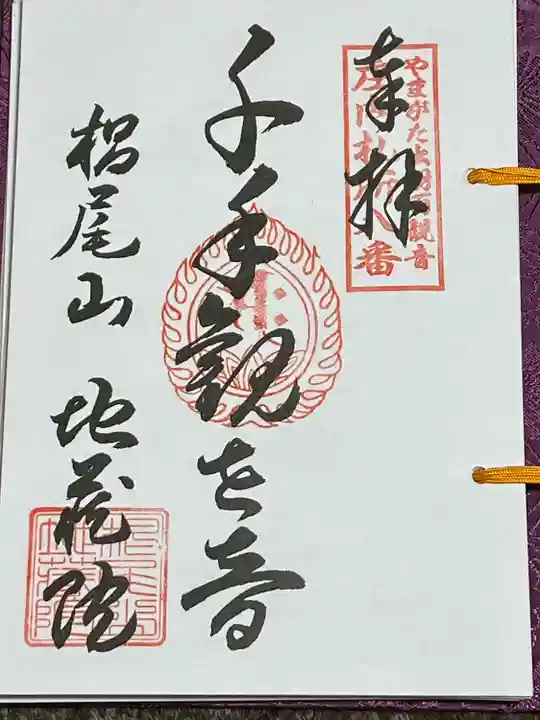

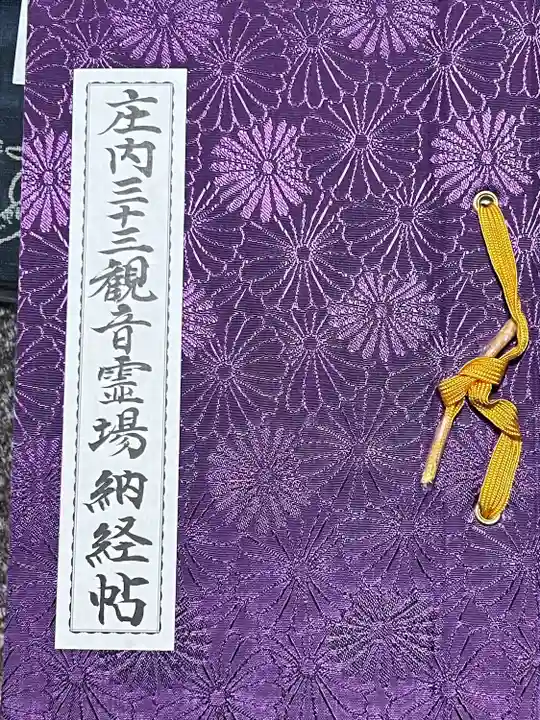

山形県鶴岡市馬町に堂宇が在る、椙尾山 地蔵院、2023.10月に出羽百観音、庄内三十三観音霊場巡礼にて参拝致しました、どの様な寺院か引用を用いて調べて見ました、山号は椙尾山、寺号、院号は地蔵院、宗派は真言宗智山派、ご本尊は千手観世音菩薩像、庄内三十三観音霊場、第八番札所、荘内平和百八観音霊場、第二十九番札所、札所本尊は千手観世音菩薩、出羽百観音の一つ、向かいに鎮座する椙尾神社の別当寺院の1つとして開かれたのが始まりとされます。

椙尾神社は欽明天皇の御代(540~571年)に勧請されたと伝わる古社で、一般的に神仏習合が始まるのが平安時代末期頃なので、地蔵院もそれ以降の創建と思われます。

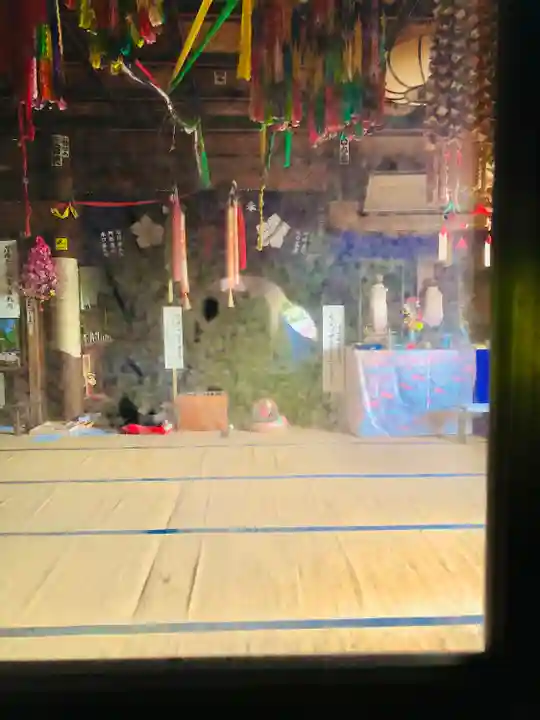

明治の神仏分離までは別当と六坊が僧職として奉祀していた。椙尾神社氏子2町48ヶ村を錫して浄財を仰ぎ、五葉松をふんだんに使った立派なお堂を建立。「五葉松殿」の名で広く知られていた。明治時代初頭に発令された神仏分離令により椙尾神社から離れ、その後に吹き荒れた廃仏毀釈運動などで、筆頭格だった地蔵院以外は廃寺になったと思われます。晃順大和尚は明治22年に本堂再建を志し、本尊はかつて一刀三拝の茶の木を彫刻した地蔵尊であったが、現在の地蔵院本尊の千手観世音菩薩像は音羽山清水寺(京都府京都市:西国三十三観音霊場、第十六番札所)の分霊を勧請した霊験高い御仏で、特に災難、延命、病気治癒、安産、夫婦円満、恋愛成就の御利益があるとして信仰の対象となっています。現在の本堂(観音堂:五葉松殿)は明治27年(1894)に再建されたもので入母屋、桟瓦葺、平入、桁行3間、梁間3間、正面1間向拝付、外壁は板張素地

椙尾神社は欽明天皇の御代(540~571年)に勧請されたと伝わる古社で、一般的に神仏習合が始まるのが平安時代末期頃なので、地蔵院もそれ以降の創建と思われます。

明治の神仏分離までは別当と六坊が僧職として奉祀していた。椙尾神社氏子2町48ヶ村を錫して浄財を仰ぎ、五葉松をふんだんに使った立派なお堂を建立。「五葉松殿」の名で広く知られていた。明治時代初頭に発令された神仏分離令により椙尾神社から離れ、その後に吹き荒れた廃仏毀釈運動などで、筆頭格だった地蔵院以外は廃寺になったと思われます。晃順大和尚は明治22年に本堂再建を志し、本尊はかつて一刀三拝の茶の木を彫刻した地蔵尊であったが、現在の地蔵院本尊の千手観世音菩薩像は音羽山清水寺(京都府京都市:西国三十三観音霊場、第十六番札所)の分霊を勧請した霊験高い御仏で、特に災難、延命、病気治癒、安産、夫婦円満、恋愛成就の御利益があるとして信仰の対象となっています。現在の本堂(観音堂:五葉松殿)は明治27年(1894)に再建されたもので入母屋、桟瓦葺、平入、桁行3間、梁間3間、正面1間向拝付、外壁は板張素地

すてき

投稿者のプロフィール

japan-wel…460投稿

宮城県 石巻市に在住、元々出張で日本各地を訪れる機会が在り思い出作りに道の駅スタンプラリーにも参加、気がつけば全国制覇者2022年第184号、今は休日 旅行で全国各地の食べ物、景色、温泉を探索、...もっと読む

ホトカミ見ました! で広がるご縁

ホトカミを見てお参りされた際は、もし話す機会があれば住職さんに、「ホトカミ見てお参りしました!」とお伝えください。

住職さんも、ホトカミを通じてお参りされる方がいるんだなぁと、ホトカミ無料公式登録して、情報を発信しようという気持ちになるかもしれませんし、

「ホトカミ見ました!」きっかけで豊かな会話が生まれたら、ホトカミ運営の私たちも嬉しいです。