御朱印・神社お寺の検索サイト楽しみ方

慈光円福院のお参りの記録(1回目)

投稿日:2024年02月11日(日)

参拝:2024年2月吉日

今回は(和歌山県)紀北・(大阪府)泉北の寺院巡りです。先ず1寺目は、和歌山市に在る清涼山 慈光圓福院です。

高野山真言宗で、本尊は十一面観音。

この本尊・十一面観音立像は重文です。

拝観に際しては、事前に予約が必要です。

寺号の慈光圓福院は、慈光寺と圓福院を合わせた名です。

圓福院は、1615年に近江国志賀谷の長善阿闍梨が紀州国家老水野氏の誘いを受け一宇を建立、当時の寺号は七曜山妙見寺圓福院。聖徳太子自作と伝える太子像を安置する本堂や薬師堂等があったが、先の大戦で全焼し、戦後の区画整理で寺域の3分の1を失った。

一方の慈光寺は、723年に役行者が下和佐の地に開基し、和佐山観音寺として繁栄したが元弘・建武の兵火で衰退。寛文年間(1661~73年)に高野山の快円阿闍梨が再興し、清涼山慈光寺に改めた。明治の廃仏毀釈により慈光寺は荒廃し、戦後の寺領喪失により維持困難となった。

昭和27年に戦災焼失の圓福院と維持困難の慈光寺が合併し、慈光寺から本尊や本堂を現在地に移し、慈光圓福院となり現在に至ります。(現在の本尊は、慈光寺の本尊でした。)

今年1月末の南紀に続き、今回は紀北。こちらも自宅から約250km、和歌山県は何処も結構遠いです。夜が明ける前に出発して3時間40分で到着。山門前と道路を挟んだ向いの月極駐車場に駐車出来ましたので停めさせて頂きました。

山門をくぐると正面に本堂、左手前には大黒堂と地蔵堂、右側はブロック塀に見えますが供養塔、境内はこぢんまりとしています。本堂の左が庫裏でしたので伺ったら、本堂正面から上がって下さいとの事で上がらせて頂きました。

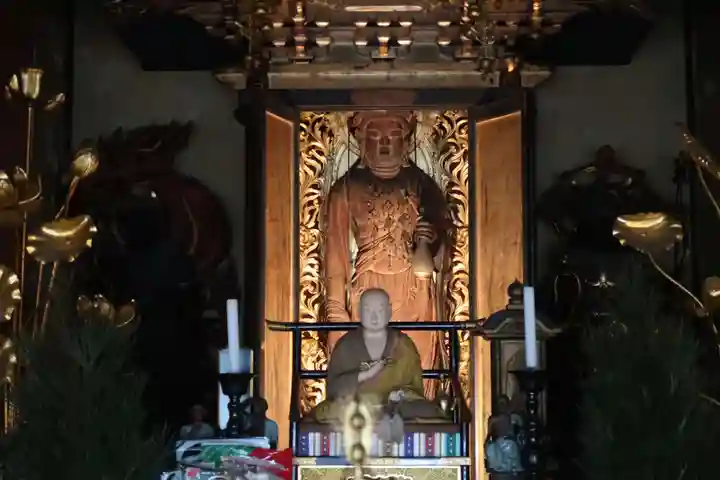

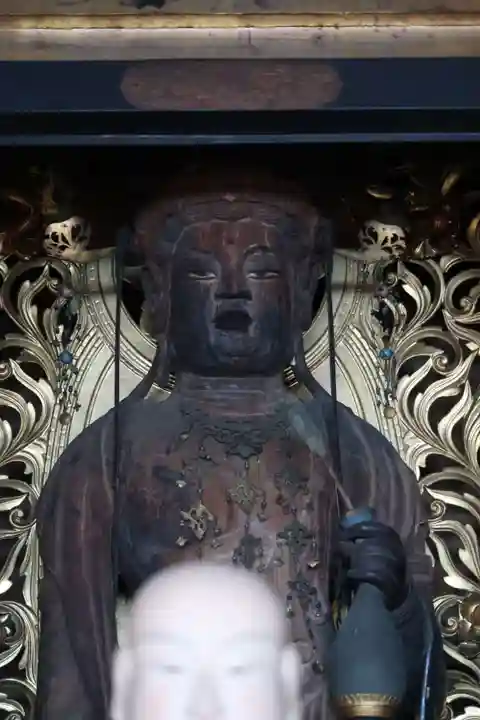

真ん中の厨子に本尊・十一面観音立像、厨子の左右には不動明王と毘沙門天です。

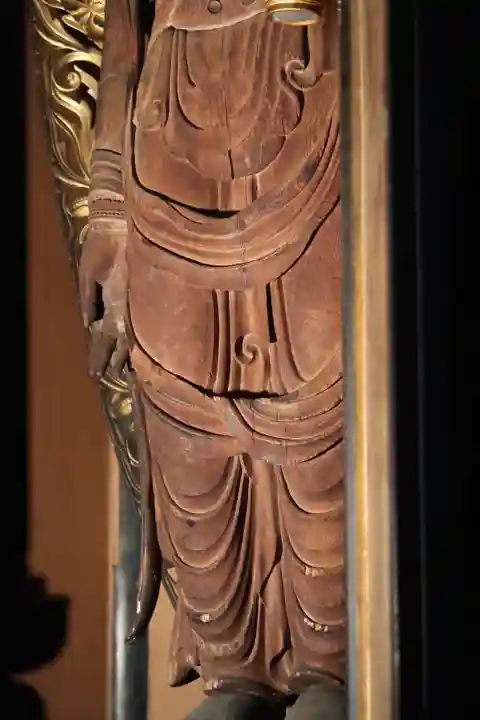

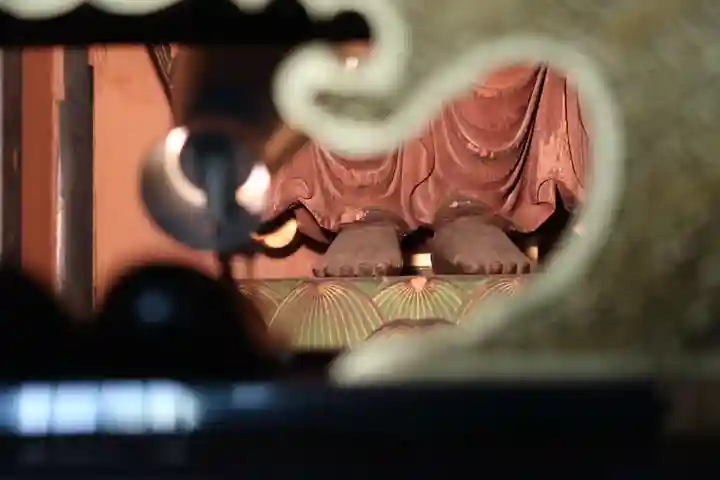

祭壇の前まで近寄れましたが、十一面観音立像の前に椅子に座った弘法大師像等が置かれていて十一面観音立像の下半身は見えません。何とか斜め前の隙間から見ることが出来ました。

高さ約150cm、榧(カヤ)の一木造、右膝がほんの少し曲げられている様ですがほぼ直立。お顔は目鼻立ちがはっきりとし、やや厳しく感じますが、唇に紅が入っている感じがして美しい。大阪・観心寺の国宝の如意輪観音坐像のお顔を思い出しましたが、あちらは艶めかしい感じ。股辺りには渦巻模様があり、膝下には翻波式衣文があります。9世紀末から10世紀初頭の作と考えられています。像の下方から照明が当たっておりましたが、ご住職が照明を消してくれました。感じが変わりますね。(本堂は西向きに建てられており、午前中は堂内が暗い。西日が当たる午後がいいかも。)

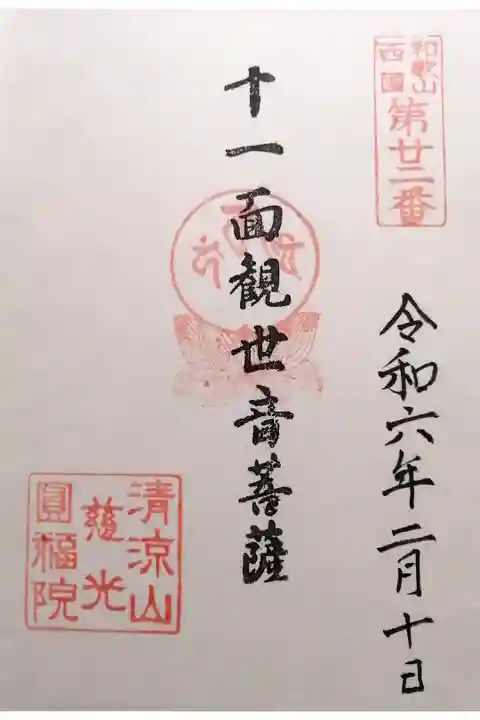

最後に御朱印をお願いし、拝観料(志納)と併せてお賽銭箱に入れさせて頂きました。

高野山真言宗で、本尊は十一面観音。

この本尊・十一面観音立像は重文です。

拝観に際しては、事前に予約が必要です。

寺号の慈光圓福院は、慈光寺と圓福院を合わせた名です。

圓福院は、1615年に近江国志賀谷の長善阿闍梨が紀州国家老水野氏の誘いを受け一宇を建立、当時の寺号は七曜山妙見寺圓福院。聖徳太子自作と伝える太子像を安置する本堂や薬師堂等があったが、先の大戦で全焼し、戦後の区画整理で寺域の3分の1を失った。

一方の慈光寺は、723年に役行者が下和佐の地に開基し、和佐山観音寺として繁栄したが元弘・建武の兵火で衰退。寛文年間(1661~73年)に高野山の快円阿闍梨が再興し、清涼山慈光寺に改めた。明治の廃仏毀釈により慈光寺は荒廃し、戦後の寺領喪失により維持困難となった。

昭和27年に戦災焼失の圓福院と維持困難の慈光寺が合併し、慈光寺から本尊や本堂を現在地に移し、慈光圓福院となり現在に至ります。(現在の本尊は、慈光寺の本尊でした。)

今年1月末の南紀に続き、今回は紀北。こちらも自宅から約250km、和歌山県は何処も結構遠いです。夜が明ける前に出発して3時間40分で到着。山門前と道路を挟んだ向いの月極駐車場に駐車出来ましたので停めさせて頂きました。

山門をくぐると正面に本堂、左手前には大黒堂と地蔵堂、右側はブロック塀に見えますが供養塔、境内はこぢんまりとしています。本堂の左が庫裏でしたので伺ったら、本堂正面から上がって下さいとの事で上がらせて頂きました。

真ん中の厨子に本尊・十一面観音立像、厨子の左右には不動明王と毘沙門天です。

祭壇の前まで近寄れましたが、十一面観音立像の前に椅子に座った弘法大師像等が置かれていて十一面観音立像の下半身は見えません。何とか斜め前の隙間から見ることが出来ました。

高さ約150cm、榧(カヤ)の一木造、右膝がほんの少し曲げられている様ですがほぼ直立。お顔は目鼻立ちがはっきりとし、やや厳しく感じますが、唇に紅が入っている感じがして美しい。大阪・観心寺の国宝の如意輪観音坐像のお顔を思い出しましたが、あちらは艶めかしい感じ。股辺りには渦巻模様があり、膝下には翻波式衣文があります。9世紀末から10世紀初頭の作と考えられています。像の下方から照明が当たっておりましたが、ご住職が照明を消してくれました。感じが変わりますね。(本堂は西向きに建てられており、午前中は堂内が暗い。西日が当たる午後がいいかも。)

最後に御朱印をお願いし、拝観料(志納)と併せてお賽銭箱に入れさせて頂きました。

御朱印

(スタンプの簡易な御朱印とご住職は恐縮していらっしゃいました。)

(スタンプの簡易な御朱印とご住職は恐縮していらっしゃいました。)

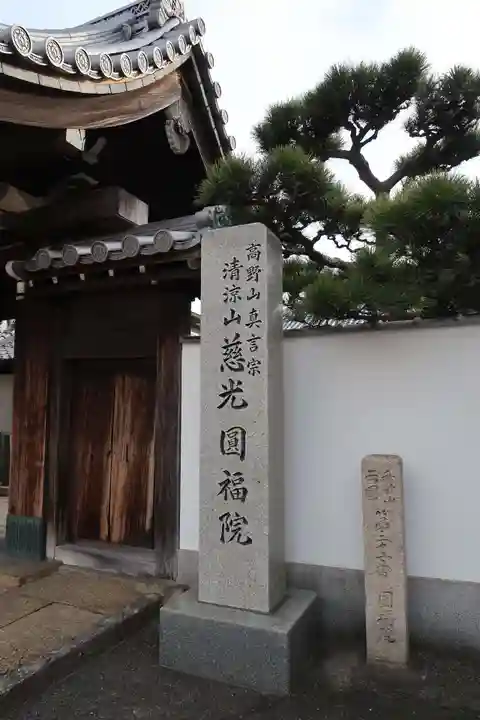

寺号柱

山門

大黒堂

大黒天

地藏堂

地蔵菩薩

ブロック塀の様な供養塔

本堂

本堂須弥壇

本尊・十一面観音

股辺りの渦巻模様と膝下の翻波式衣文が良いですね

隙間から足の写真

照明有り

照明無し

不動明王

毘沙門天

釈迦誕生仏

すてき

投稿者のプロフィール

nomuten1073投稿

ホトカミ見ました! で広がるご縁

ホトカミを見てお参りされた際は、もし話す機会があれば住職さんに、「ホトカミ見てお参りしました!」とお伝えください。

住職さんも、ホトカミを通じてお参りされる方がいるんだなぁと、ホトカミ無料公式登録して、情報を発信しようという気持ちになるかもしれませんし、

「ホトカミ見ました!」きっかけで豊かな会話が生まれたら、ホトカミ運営の私たちも嬉しいです。