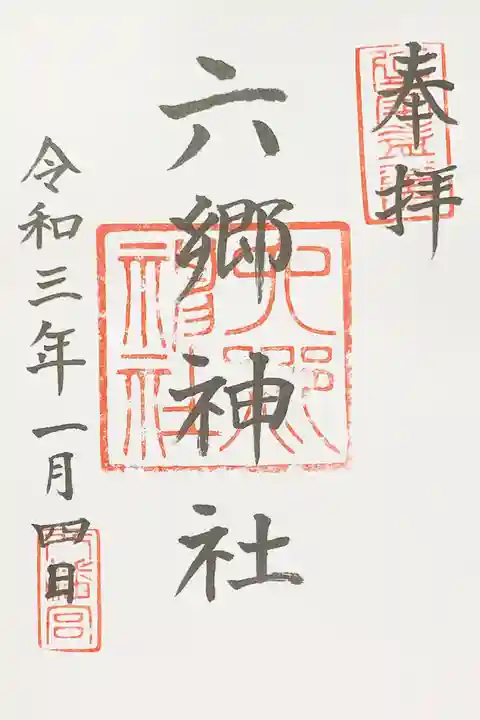

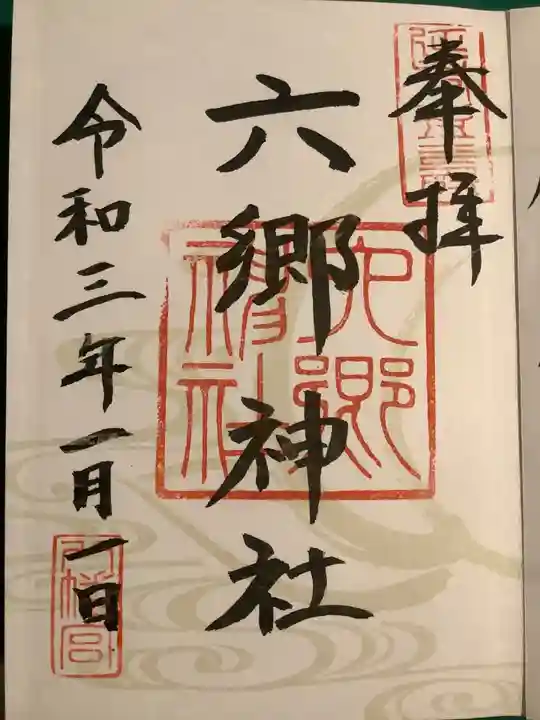

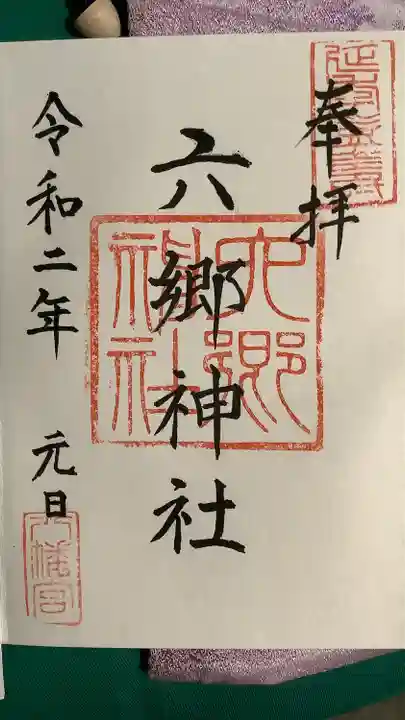

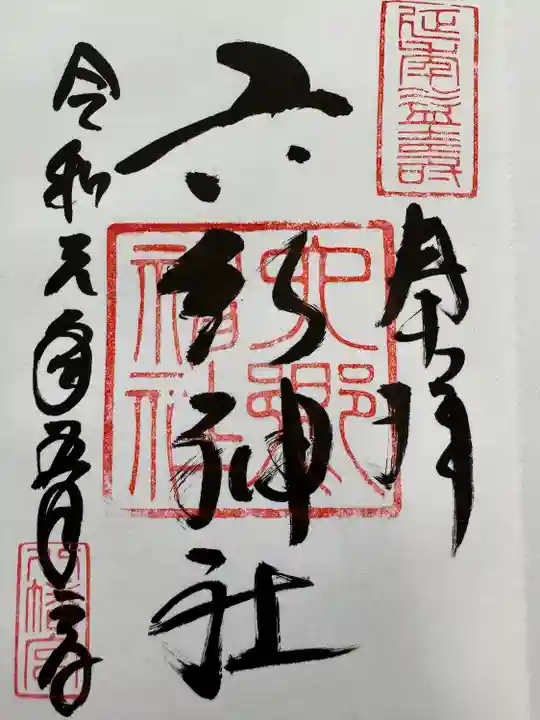

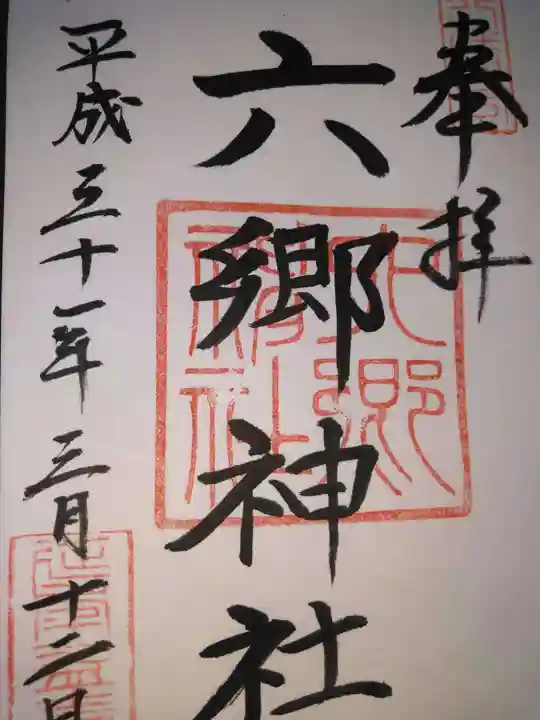

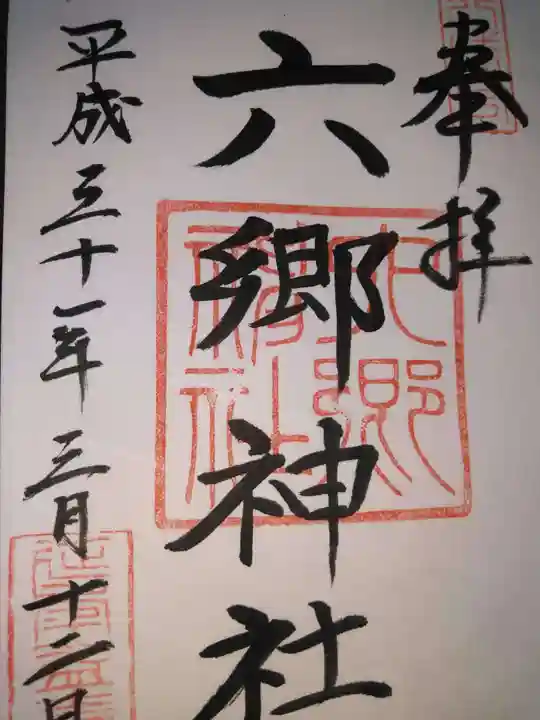

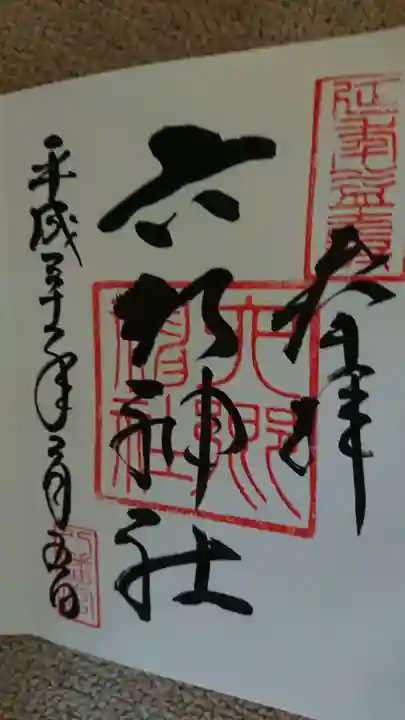

ろくごうじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

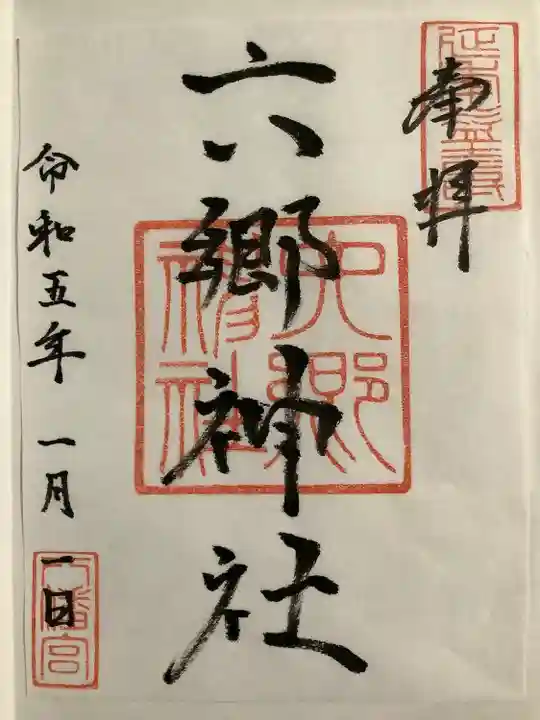

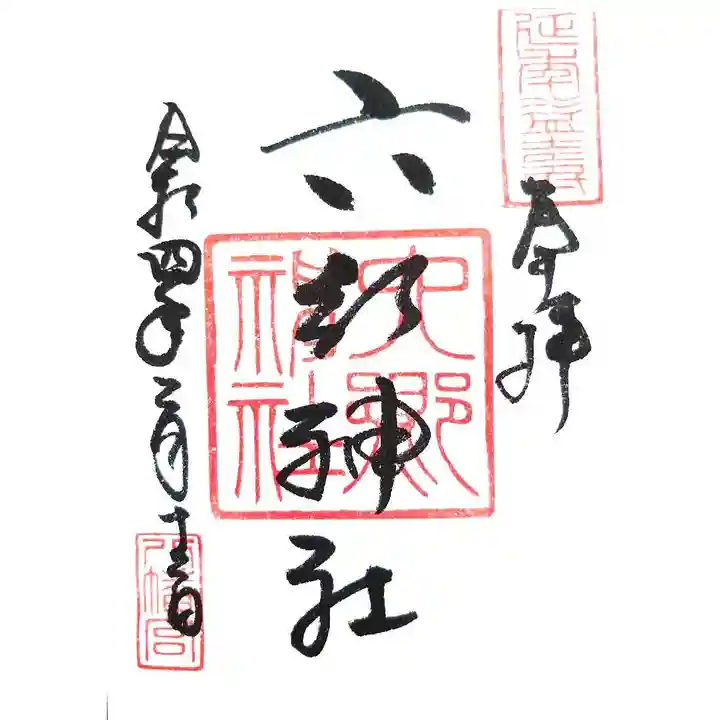

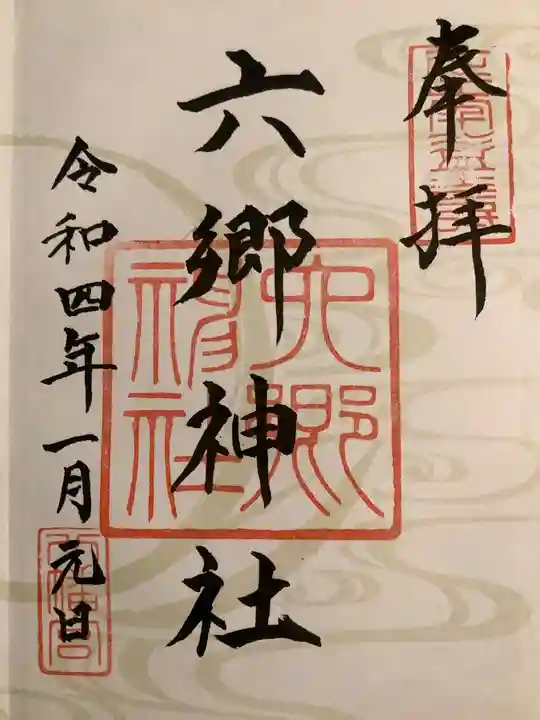

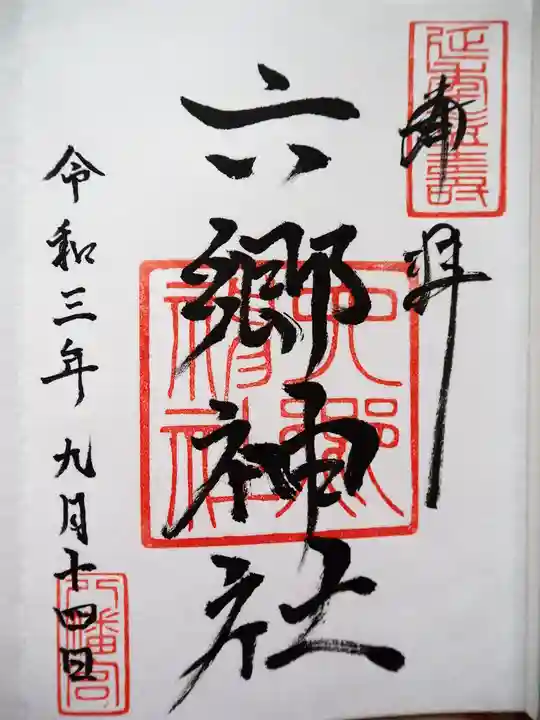

楽しみ方六郷神社のお参りの記録一覧

絞り込み

多摩川の清流に南面する古い八幡宮であり、六郷一円の総鎮守としてひろく崇敬されています。

社紀によれば、源頼義・義家の父子が、天喜五年(1057)この地の大杉に源氏の白幡をかかげて軍勢をつのり、岩清水八幡に武運長久を祈ったところ、士気大いにふるい、前九年の役に勝利をおさめたので、その分霊を勧請したのが、当社の創建とされています。

文治五年(1189)源頼朝もまた奥州征定のみぎり、祖先の吉例にならって戦勝を祈り、建久二年(1191)梶原景時に命じて社殿を造営しました。今なお境内に残る大きな手水石には、このとき頼朝が奉献したものであり、神門前の太鼓橋は景時の寄進と伝えられます。

天正十九年(1591)十一月、徳川家康は十八石の朱印地を寄進し、慶長五年(1600)六郷大橋の竣功に際しては、神威をたたえてまつり、当社の神輿をもって渡初式を挙げました。また鷹狩りの途次にもしばしば参詣したと史書にみえます。当社が巴紋とともに葵紋を用いている所以です。

六郷神社(ろくごう~)は、東京都大田区にある神社。式内論社で、旧社格は郷社。祭神は誉田別命。

社伝によると、平安時代後期の1057年、源頼義・義家父子が当地で源氏の白旗を立て軍勢を募り、石清水八幡宮に武運長久を祈願したところ士気が大いに高まり前九年の役で勝利したため、凱旋後に石清水八幡宮の分霊を勧請して八幡宮を創建したとされる。1189年、源頼朝もまた源義経・奥州藤原氏の征討にあたり、祖先の吉例に倣って白旗を立て戦勝祈願をした。2年後に梶原景時に命じて社殿を造営し、現在社宝となっている雌獅子頭と浄水石を奉納し、景時は太鼓橋を寄進した。

徳川家康の江戸入府にあたり、当社近傍を流れる六郷川への架橋を命じ、当社に竣工を祈願して願文を奉り、当社の神輿によって渡初式を行ったと伝わる。爾来徳川家の縁が深く、朱印地18石を下賜されたほか、神紋として八幡宮の巴紋と併せて三つ葉葵紋の使用が許されている。当時は「六郷八幡宮」と称されていた。なお、江戸時代中期までは他の八幡社と同様、八幡三神(誉田別命、神功皇后、比売大神)を祀っていたが、例祭の曳舟祭で一座の神輿が東京湾に流され、もう一座は荒神で祟りを受けたので土中に埋められ、結果として現在では祭神が誉田別命1体となっているとのこと。明治時代の近代社格制度の下で郷社に列し、社名を「六郷神社」と改称した。

上記の縁起には1057年以前の記載はないが、当社はずっと以前から存在していたようで、平安時代927年に編纂された『延喜式神名帳』に記載のある「武蔵国 荏原郡 稗田神社 小」の論社の1社となっている。(他の論社としては、港区の「御田八幡神社」、大田区の「薭田神社」、「鵜ノ木八幡神社」がある。)

当社は、京急本線・六郷土手駅の北東500mほどの平らな住宅街にある。立派な神門からはじまる境内はとても広々としていて、社殿も大きく威風堂々としており、外観はワンランク上の旧県社格のイメージ。式内社「薭田神社」の論社の中ではもっとも立派な感じがする。

今回は、武蔵国の式内論社として参拝することに。参拝時は平日の昼ごろで、子連れのママチャリが境内を通過するなど地元に根付いている感じがするが、純粋な参拝者は見掛けなかった。

境内入口全景。かなり大きくて立派。旧県社クラス以上と言っても違和感はない。<鳥居>の右側に<社号標>がある。

鳥居の手前には、源頼朝の命で1191年に当社を造営した梶原景時が自ら寄進したという<太鼓橋>がある。

東京都のおすすめ🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ