すみよしじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方住吉神社の御由緒・歴史

| ご祭神 | 《主》底筒之男命,中筒之男命,表筒之男命,《配》息長足姫命(神功皇后),(東照御親命)徳川家康 | |

|---|---|---|

| 創建時代 | 正保三年(1646) | |

| ご由緒 | 「西の海阿波伎の原の潮路より顕われ出でし住之江の神」と卜部兼直の和歌にあるように住吉大神は、遠き神代の昔、筑紫の日向の橘の小戸の阿波伎原に於いて顕れた伊邪那岐大神の御子・底筒之男命・中筒之男命・表筒之男命の三柱の神です。

|

東京都のおすすめ🎌

広告

歴史の写真一覧

歴史

2度目のお詣りです。前回はコロナ禍で御朱印は書置きになっていたのですが、今回はいただく事ができまし…

歴史

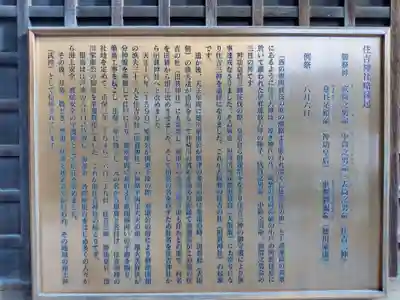

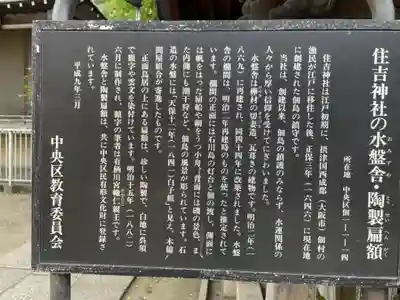

所在地:東京都中央区佃一丁目1-14

主祭神:住吉三神 息長足姫命 東照御親命

社 格…

歴史

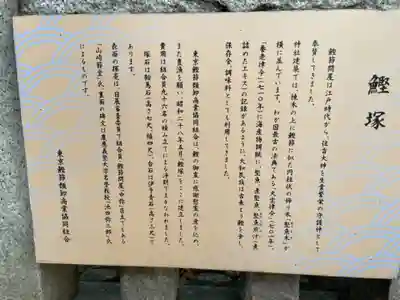

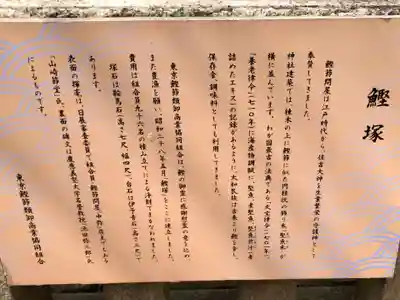

鰹塚の由来説明板

歴史

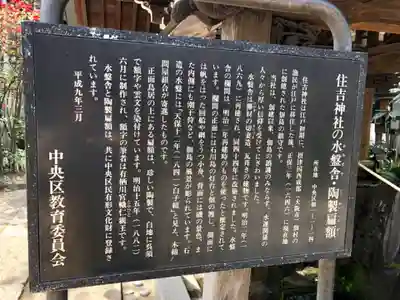

住吉神社の由来説明版

歴史

今回は最近の運動不足を解消するために歩いて東京下町八福神巡りをしてみました。

まず訪れたのは住吉…

歴史

隅田川の河口に近い佃を散策しながら、佃島の住吉神社にお参りした際の写真です。周囲にタワーマンショ…

歴史

明治に造られたレンガ造りの建物です

歴史

月島に鎮座する神社です。

月島、勝どき、豊海、晴海といった、

埋め立てによって造られた地域の産…

歴史

月島に鎮座する神社です。

月島、勝どき、豊海、晴海といった、

埋め立てによって造られた地域の産…

東京都のおすすめ🎌

広告

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ