じょうがんじ|単立(曹洞宗)|多宝山

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方成願寺のお参りの記録一覧

絞り込み

秋の術後も快調で、今年はもう何もーと思っていた矢先に少々負傷しているので、今日は外出は控えて、お散歩がてら成願寺さんまで健康祈願に…。

銀杏の紅葉ピークは過ぎていますが、まだまだ癒される景色…。

境内にはお地蔵様もたくさんおられるので、ゆっくり周り…

そう言えば、こちらにある防空壕跡は、長さや広さもありメディアで扱われること多いのですが、つい先月もぼーっと見ていた情報番組に取り上げられていて…予約して中を見学させていただけるのですが、まだ一度も見学したことないな〜と思い、旧防空壕の入口に繋がる前の入口の写真だけ撮りました。

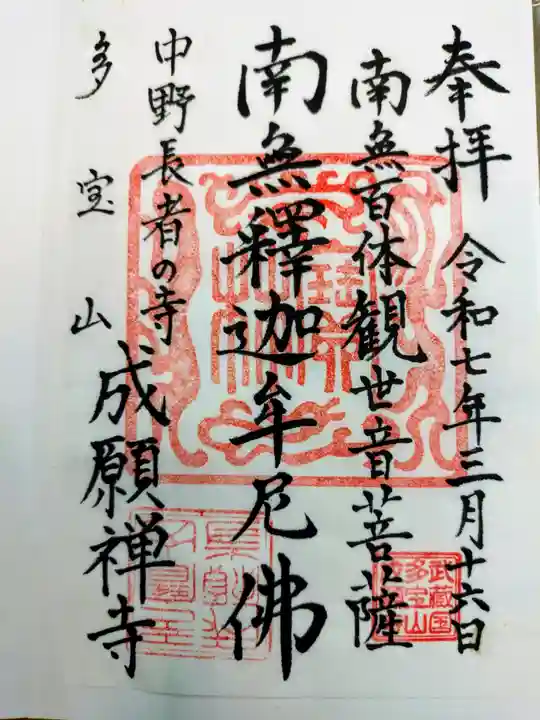

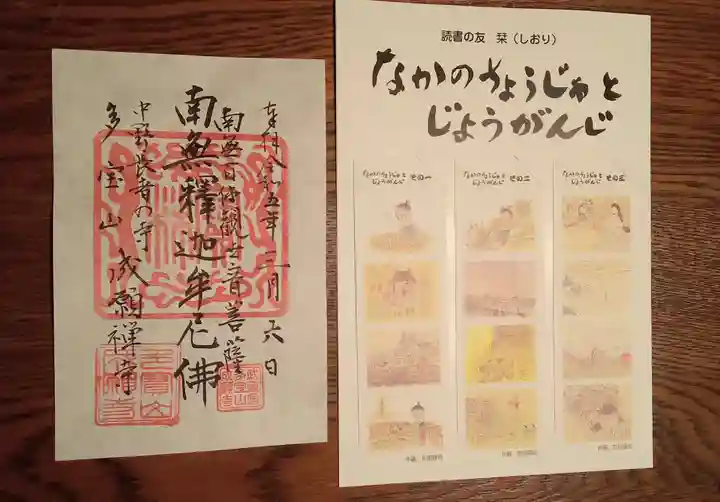

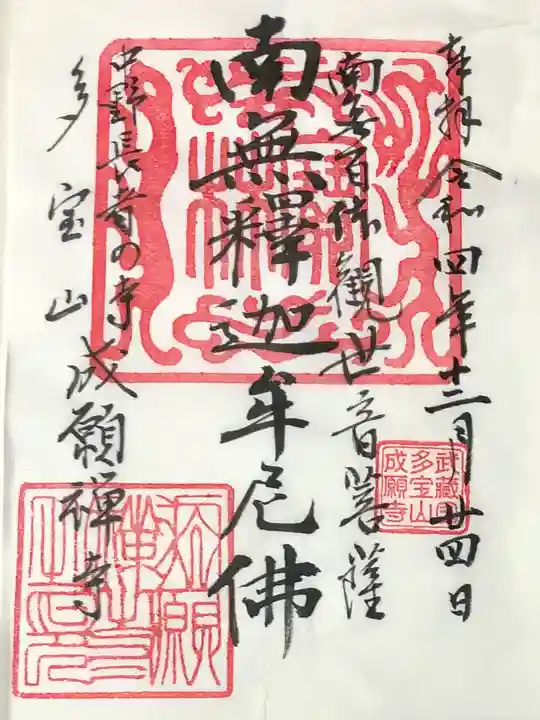

御朱印は今回は頂いていません,過去の投稿にて。お書き入れ頂きました。

もっと読む

今日は出掛ける時から、自宅に向かう帰り道の一番最後に…先日の御礼参りに…成願寺さんへ。と予定していました。

実際には,少し御礼が遅くなってしまいましたが…。

成願寺さんは、すぐ近くで幼稚園もやられていて(以前は敷地内の並びで,今は数軒お隣で…)、いつも運動会の時は広い境内が運動場になるのですが、白線でトラックが描かれて、頭の家には万国旗が張られて、その時期にお参りに伺うと、その風景だけで何となくワクワクします^ - ^

そして、いつも少しですが彼岸花も咲いていて…本当に少しなのですが、この場所に咲いている彼岸花を今年も見れて嬉しい^ - ^と思う写真を添えました😊

御朱印は今回は頂いていません。過去の投稿に添付していますのでよろしければ…。

もっと読む

毎年家の近くでとても綺麗な紅白の枝垂れ梅を拝見できて、これからの時期,何度も足が向くこちらの開花状況を記録に載せるだけのつもりでしたが…

とても腹立たしく悲しい出来事が起こっていることも、掲載させて頂きます。

こちらは、環状6号線、一般的には『環六』『山手通り』に面した山門外に紅白の枝垂れ梅がありますが、参拝の方だけでなく、道を通る方、中野坂上の駅からも近く、バス停も目の前で、これからの時期、とても多くの方の癒しとなっているところなのに、まさか…勝手に枝を折って持ち帰る事が発生しているとは。

門や塀で囲まれているわけではありませんが、お寺の敷地内は間違い無く、常識的に窃盗ですし、本当にやめて欲しいです。

また、開花あと、梅の実がなると、併設の幼稚園の園児さんたちが収穫して梅シロップ作りをする,園児さんたちのお楽しみと教育的にもとても価値のある年間行事に繋がっているので、やめて頂きたいです。

愚痴を書いてしまいました。この後は、明るい話題を投稿したいと思います。

もっと読む

正式名:多寶山成願禪寺

通称:中野長者の寺

東京都中野区本町二丁目にある曹洞宗の寺院で、中野長者と呼ばれた鈴木九郎の寺として知られる。開基である鈴木九郎は紀州出身で室町時代に当地にやってきて、開拓・放牧を始め、成功し財を成し「中野長者」と呼ばれ、成願寺付近に邸宅を構えていた。

九郎の一人娘である小笹が18歳で急逝したことにより、九郎は仏門に生きる決意をし出家。

小田原の大雄山最乗寺の春屋宗能の教えを受け、名を正蓮に改め僧侶となり、1438年に邸宅を寺院にしたのが当寺院の始まりである。

寺名は娘の戒名から当初は「正観寺」となっていたが、江戸時代に「成願寺」と改められる。

幕末には一時、新選組の近藤勇とその家族が当寺院に身を寄せていた。

明治時代に神仏分離令により十二社の熊野神社が分離され、現在に至っている。

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ