にっこうふたらさんじんじゃちゅうぐうし

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方日光二荒山神社中宮祠のお参りの記録(1回目)

投稿日:2021年09月28日(火) 14時31分52秒

参拝:2020年9月吉日

日光二荒山神社中宮祠(にっこう・ふたらさん~・ちゅうぐうし)は、栃木県日光市にある神社。中禅寺湖の北岸、男体山山麓に位置する。男体山山頂にある日光二荒山神社奥宮と、日光山内にある二荒山神社本社の中間にあるため「中宮祠」と呼ばれる。古くは「男体中宮」、「男体権現」、「中禅寺権現」などとも呼ばれた。本殿、掖門、透塀、拝殿など7棟が国指定の重要文化財。

社伝によると、奈良時代の782年、日光山開祖の勝道上人が男体山登頂の後、784年に建立。二荒山神社の神宮寺である中禅寺と同時に創建された。その後1096年、1155年、1161年に社殿が造営され、現在の社殿は江戸時代前期の1699年の造営。

当祠は、中禅寺北岸を通るメインストリート、国道120号線沿いの、男体山の山麓にある。社殿脇には男体山の登拝口(登山口)があり、登山受付は社務所で行う。社殿等が立つエリアは広くはないが、社殿は大きく見ごたえがある。

今回は、日光二荒山神社に関連する祠として参拝することに。参拝時は祝日の午後、境内には参拝者、登山者が混在し、そこそこの人出だった。

社伝によると、奈良時代の782年、日光山開祖の勝道上人が男体山登頂の後、784年に建立。二荒山神社の神宮寺である中禅寺と同時に創建された。その後1096年、1155年、1161年に社殿が造営され、現在の社殿は江戸時代前期の1699年の造営。

当祠は、中禅寺北岸を通るメインストリート、国道120号線沿いの、男体山の山麓にある。社殿脇には男体山の登拝口(登山口)があり、登山受付は社務所で行う。社殿等が立つエリアは広くはないが、社殿は大きく見ごたえがある。

今回は、日光二荒山神社に関連する祠として参拝することに。参拝時は祝日の午後、境内には参拝者、登山者が混在し、そこそこの人出だった。

境内南端入口にある<鳥居>と<社号標>。撮影位置の背後には国道120号線と<中禅寺湖>。

階段を上がると<八脚門>がある。

<八脚門>をくぐる。前を横切るのは、東側鳥居からの参道。

<中門>を中心に<中宮祠>全景。背後に見えるのは<男体山>。

階段上って右手にある<手水舎>。

<中門>は、国指定の重要文化財。

<中門>をくぐったところ。拝殿までは屋根で繋がっている。左側には神楽殿がある。

<拝殿>は、国指定の重要文化財。なお扁額は明治時代の右大臣・三条実美の揮毫を模したもの。

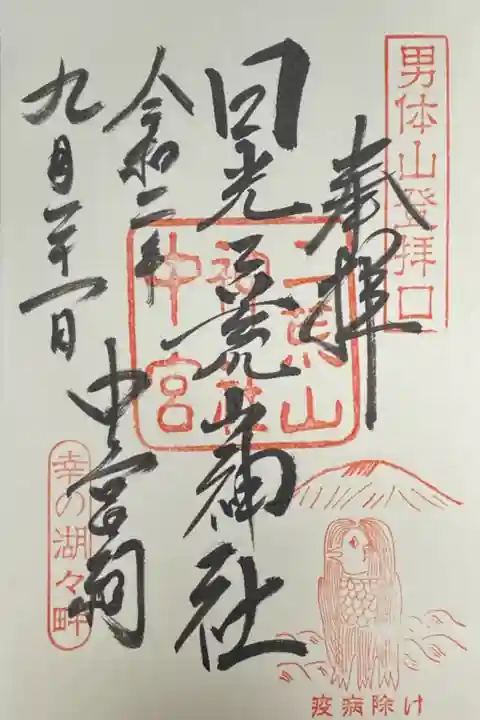

拝殿の右後ろには<授与所>。御朱印はこちら。

授与所は、<男体山登拝受付>を兼ねている。

社殿の右側全景。登山装備の人々が次々に奥に向かっていく。

奥には男体山登山口の<唐銅製鳥居>と<登拝門>。唐銅製鳥居は国指定の重要文化財。青銅鳥居の右脇には<男体山の(大蛇)御神像>。

拝殿の背後の<本殿>。三間社流造、銅瓦葺、漆塗。江戸時代中期の1701年に中門、掖門、透塀とともに再建。いずれも国指定の重要文化財。

本殿の脇にある<中宮祠七福神・恵比須神>。

唐銅製鳥居に向かう道の右手にある<さざれ石>。

青銅鳥居に向かう道の右手にある<銭洗い・男体龍水>(左)と<中宮祠七福神・弁財天>(右)。

中門から出て、手水舎の向かい側にある<稲荷神社>。

<稲荷神社>は、江戸時代末期の1863年建立。

こちらが、境内東側にある<鳥居>と<社号標>。鳥居をくぐって進むと、八脚門の裏に出る。

境内南端鳥居近くから南東方向を望むと、写真中央湖畔に小さく見えるのが<中禅寺>。

すてき

投稿者のプロフィール

惣一郎1269投稿

2020年1月から寺社仏閣巡りを始めた初心者です。東京在住です。 クルマとバイク、旅行が趣味なので、近くから遠くまで、精力的にお参りしています~♪ ■2023年も引き続き、日本各地(目標:寺社...もっと読む

ホトカミ見ました! で広がるご縁

ホトカミを見てお参りされた際は、もし話す機会があれば神主さんに、「ホトカミ見てお参りしました!」とお伝えください。

神主さんも、ホトカミを通じてお参りされる方がいるんだなぁと、ホトカミ無料公式登録して、情報を発信しようという気持ちになるかもしれませんし、

「ホトカミ見ました!」きっかけで豊かな会話が生まれたら、ホトカミ運営の私たちも嬉しいです。