くしだぐう

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方櫛田宮のお参りの記録一覧

絞り込み

白角折神社、高志神社と共に神埼市を代表する神社である「三所大明神」の一角とされている由緒正しい古社です。13代景行天皇さまがこの地に行幸した際、不幸が続き苦しめられていた住人たちを見兼ねて、当社を創建し神を祀り鎮めたとされています。

また、博多総鎮守である櫛田神社の元宮とされている神社の一つです。

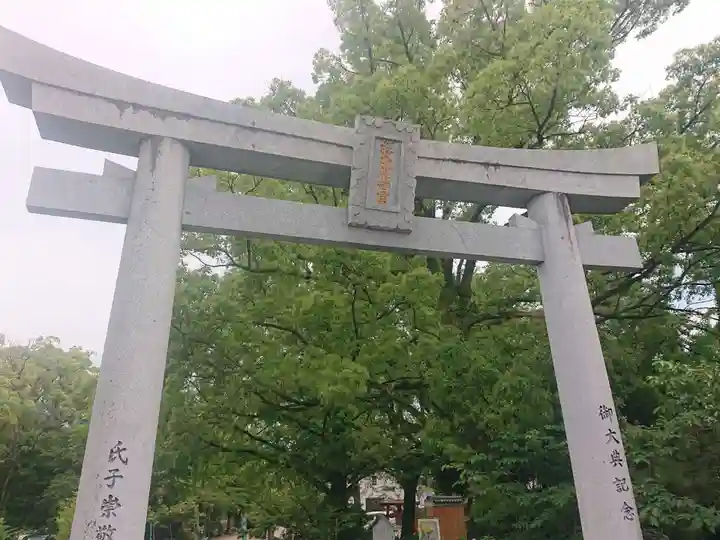

《一の鳥居と社号碑》

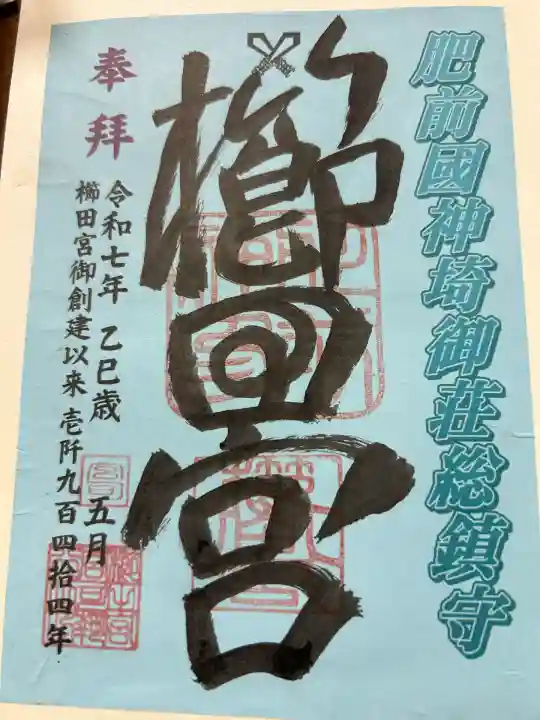

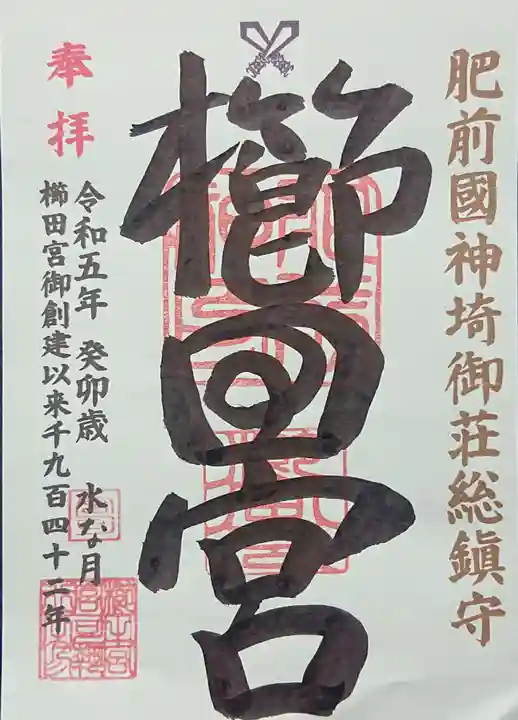

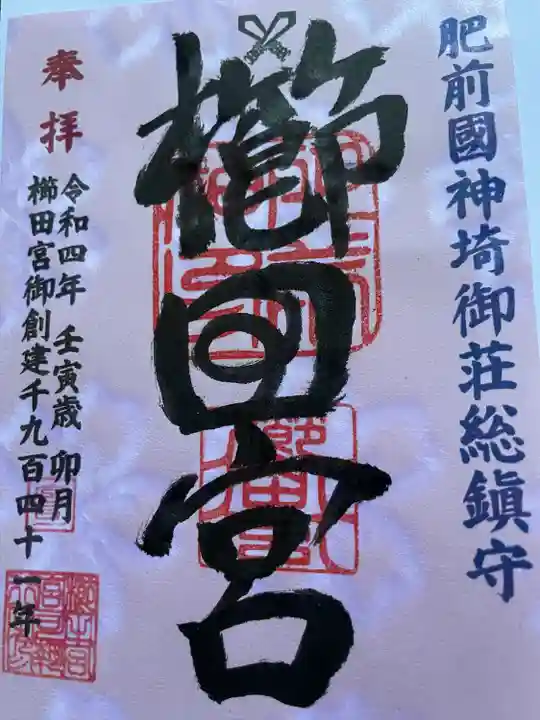

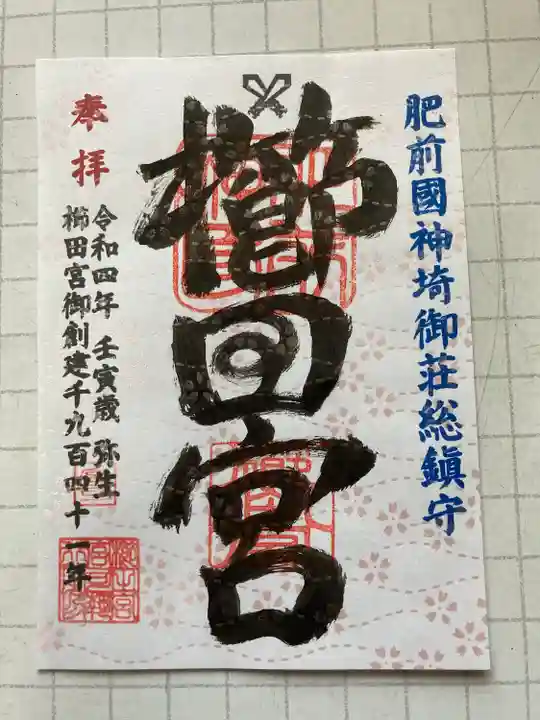

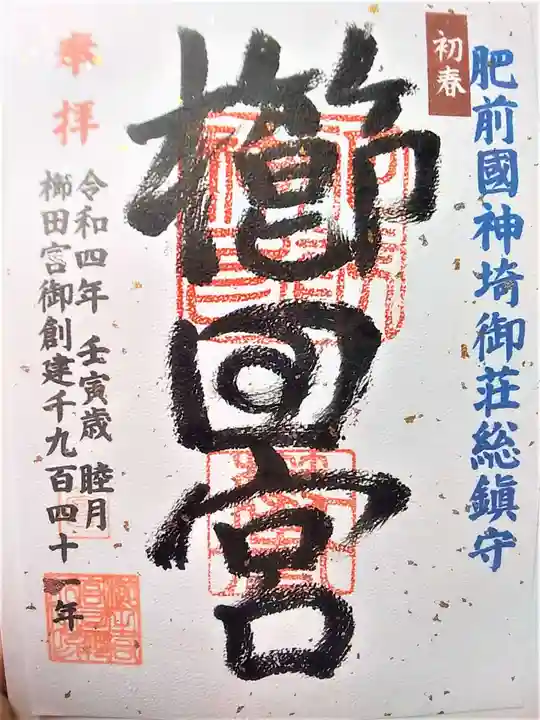

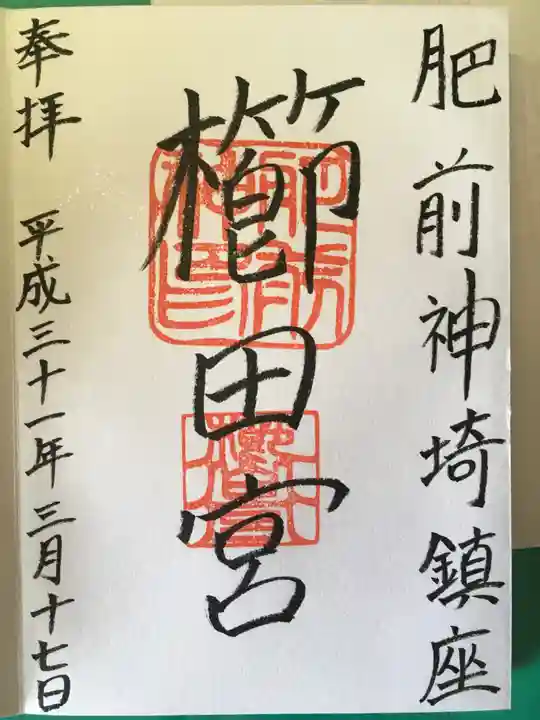

かなり変わった書式の文字で扁額に書かれています。この字がそのまま御朱印に使われています。

《二の鳥居》

この地域で見られる肥前鳥居です。この柱の無骨さに対する笠木島木の貧弱さのアンバランスがいいですね。

【肥前國 古社巡り】

櫛田宮(くしだぐう)は、佐賀県神埼市神埼町神崎にある神社。旧社格は県社。祭神は櫛田三神(須佐之男命、櫛稲田姫命、日本武命)。なお、博多祇園山笠や博多おくんちなどの祭事で知られる櫛田神社は当社の分社。

社伝によると、4世紀前半に景行天皇が当地に巡行した際に、不幸が続き里人が苦しんでいると聞き、当社を建てて神を祀り鎮めたのが始まり。その後厄災がなくなったことから当地を「神幸(かむさき)」と称し、現地名の「神埼(かんざき)」となったと伝わる。鎌倉時代の元寇の際には、櫛田宮の霊験を福岡の櫛田神社に移して祈祷したところ、その霊験で元軍が撤退したと伝わる。長きにわたり神崎一帯の総鎮守として上下から崇敬され、江戸時代には長崎街道が整備され、当社を中心に神崎宿が形成された。

当社は、JR長崎本線・神崎駅の南西500mあまりの神埼市の中心地にある。境内北側を通る国道34号線の北側は神埼市役所がある。また、境内南側には長崎街道が通っており、古くから交通の要衝(宿場町の中心)であったことが伺える。境内は広いが、境内社、弁天池、古木、石碑などがたくさんあって見どころ満載。

今回は、佐賀県の旧県社、博多櫛田神社の勧請元神社ということで参拝することに。参拝時は休日の午後で、地元の人も観光がてら家族連れで見て廻っているようで、大勢の参拝者が訪れていた。

境内南端東側入口にある<一の鳥居>と<社号標>。鳥居の扁額は順徳天皇勅額(石製)で「櫛山櫛田宮」と彫られている。社号標は明治29年(1896年)のもので、「櫛田之宮」と彫られている。

ちょうどこの日は第137回かんざき櫛田の市「神幸節分祭」が開催されていて、<おかめの門>が設置されている。

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ