だいりんじ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方大林寺のお参りの記録(1回目)

投稿日:2022年03月10日(木) 23時30分45秒

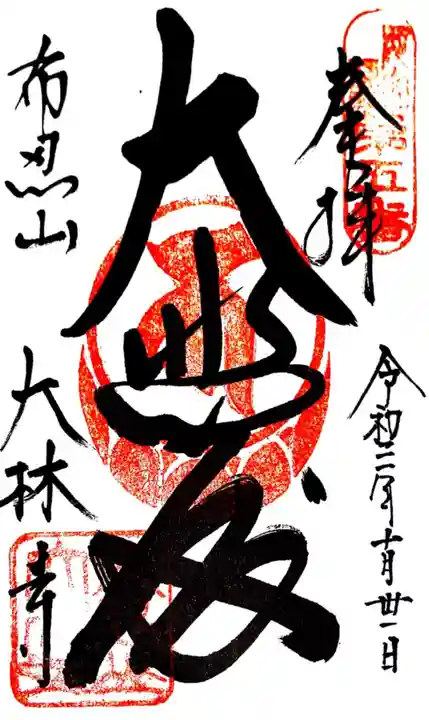

参拝:2021年10月吉日

(河内西国観音5番)

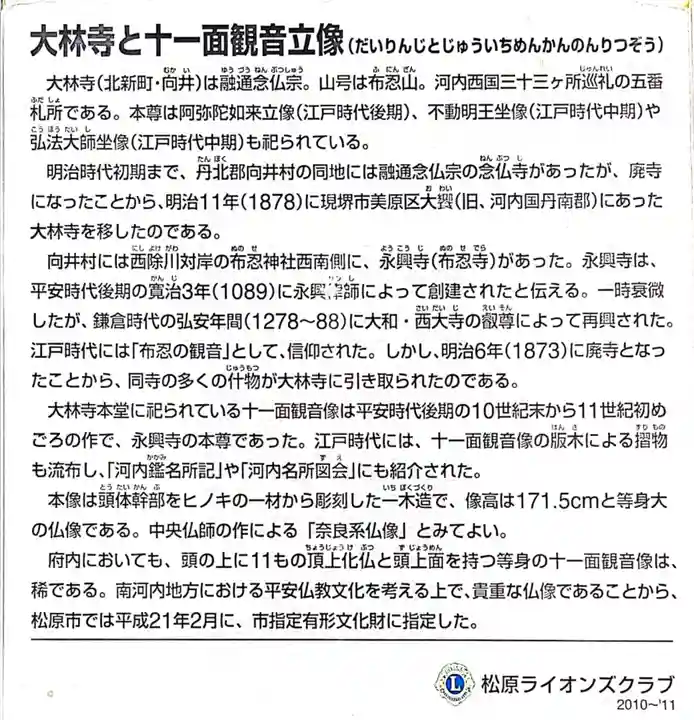

かつて七堂伽藍の広大な寺院であった永興寺の跡と伝えられる地域から、川を隔てたところにあります。

永興寺は、奈良時代の僧永興律師によって草創され、布忍寺と名付けられたとされています。のち1278年に中興され、草創の永興律師にちなんで永興寺と呼ばれるようになったと伝えられています。

その後1690年に再興され、幾度か衰退と復興をくり返しながら、ついに廃仏毀釈の動きの中で廃寺となるに至り、いくつかの所蔵品がこの大林寺に移されたそうです。

平安後期の作といわれる木造十一面観音立像、室町時代の木造不動明王座像、江戸時代の肉筆による大般若経六百巻、江戸時代中期の十一面観音の版木などなど…永興寺の隆盛の名残ともいうべき貴重な遺物、資料が残されています。

境内は、本当にコンパクトです。本堂内に安置されている観音様は、お顔が優しくて、ずっと見入ってしまいました。

限りなく国宝に近いものだといわれているだけあり、それがこんなに近くで拝観できるのはすごくありがたかったです。

かつて七堂伽藍の広大な寺院であった永興寺の跡と伝えられる地域から、川を隔てたところにあります。

永興寺は、奈良時代の僧永興律師によって草創され、布忍寺と名付けられたとされています。のち1278年に中興され、草創の永興律師にちなんで永興寺と呼ばれるようになったと伝えられています。

その後1690年に再興され、幾度か衰退と復興をくり返しながら、ついに廃仏毀釈の動きの中で廃寺となるに至り、いくつかの所蔵品がこの大林寺に移されたそうです。

平安後期の作といわれる木造十一面観音立像、室町時代の木造不動明王座像、江戸時代の肉筆による大般若経六百巻、江戸時代中期の十一面観音の版木などなど…永興寺の隆盛の名残ともいうべき貴重な遺物、資料が残されています。

境内は、本当にコンパクトです。本堂内に安置されている観音様は、お顔が優しくて、ずっと見入ってしまいました。

限りなく国宝に近いものだといわれているだけあり、それがこんなに近くで拝観できるのはすごくありがたかったです。

すてき

投稿者のプロフィール

ますみん822投稿

コロナ禍に突然お告げ?受けて、2020.4より御朱印に入れ込みはじめました。いけば行くほど奥深く、毎日お参りばかりを考える、御朱印狂になってしまいました。でも、お参りすることっていいことですよね...もっと読む

ホトカミ見ました! で広がるご縁

ホトカミを見てお参りされた際は、もし話す機会があれば住職さんに、「ホトカミ見てお参りしました!」とお伝えください。

住職さんも、ホトカミを通じてお参りされる方がいるんだなぁと、ホトカミ無料公式登録して、情報を発信しようという気持ちになるかもしれませんし、

「ホトカミ見ました!」きっかけで豊かな会話が生まれたら、ホトカミ運営の私たちも嬉しいです。