すさのおじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方素盞雄神社のお参りの記録一覧

絞り込み

【奈良県 桜井市】(すさのおじんじゃ)

長谷寺から初瀬川(はせがわ)を挟み「與喜山(よきやま)」に向かいます。

先に「疫病除け」の神様として古くから信仰を集められている素盞雄神社にお参りしました。

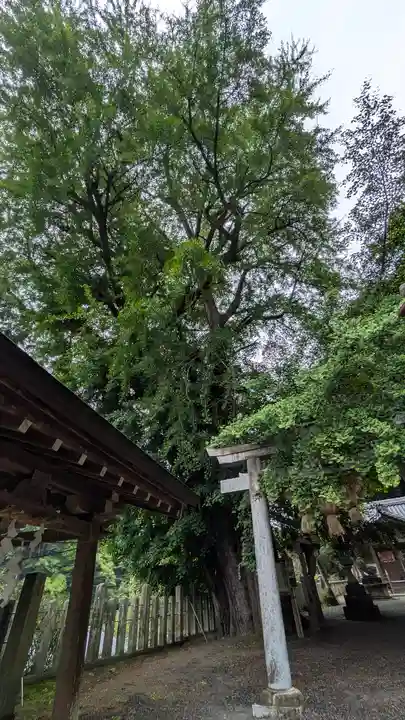

境内には、象徴する「大イチョウ」がお待ちされています。

その西側には「隠国(こもりく)の泊瀬(はせ)の小国」長谷寺が一望できます。

(初瀬・長谷・泊瀬「はせ」・・・おもしろいですね。)

拝殿前の古い狛犬にもそそられます。

阿吽形ともに私好みのいいお顔しています。

長谷寺では「五重塔」が修繕中で拝見できませんでした。

でもこちらの境内で鎌倉時代の「十三重石塔」が拝見できました。

「新古今和歌集」の撰者である「藤原家隆」を供養するための塔です。

もう一人の「新古今和歌集」の撰者である「藤原定家」の供養塔は長谷寺に祀られています。

初瀬川を対峙しての「位置関係」は素晴らしい感覚と感動します。

それにしてもこちら「素盞雄神社」・・・

失礼ながら、読めても書けない代表の一つかもしれません。

與喜山の麓 玉鬘神社のお隣に鎮座されています。

與喜天満神社と関わりのある神社です。

御祭神は素盞雄命です。

社伝によれば 天暦二年(948年)に神殿大夫武磨という人物が近隣の「與喜天満神社」を創建した際 背後の與喜山(天神山)はアマテラス降臨の山であるためその弟のスサノオを鎮めねばならないとして祀ったのが当社の創建であると伝えられています。

與喜山には 天照大神と素戔嗚尊の兄弟が祀られているということですね。

「與喜天満神社」およびその背後の與喜山は 元伊勢「伊豆加志本宮」であるとする説があり 当社の社伝はこれに基づくものでしょう。

ただ 当社は牛頭天王を祀る祇園信仰の神社として祭祀されたため 疫病除けに験があるとして中世以降に全国的に盛んになった祇園信仰の神社として 当地に牛頭天王が勧請されたのが実際のところだったのかもしれません。

與喜天満神社から長谷寺の方に降りて行くとある神社で、與喜山に天照大御神さまがご降臨なされた伝説に伴い、弟神である素戔嗚尊さまも祀られたとされています。明治まではこちらにも廊土寺と呼ばれる神宮寺があったとか。

初瀬は本当に寺社が沢山あり、多くの信仰がひしめいていたようです。

《鳥居と社号碑》

とはいえ、菅原道真公の御霊が迎えられ與喜天満神社が創建されて時に同じく創建されたようですね。

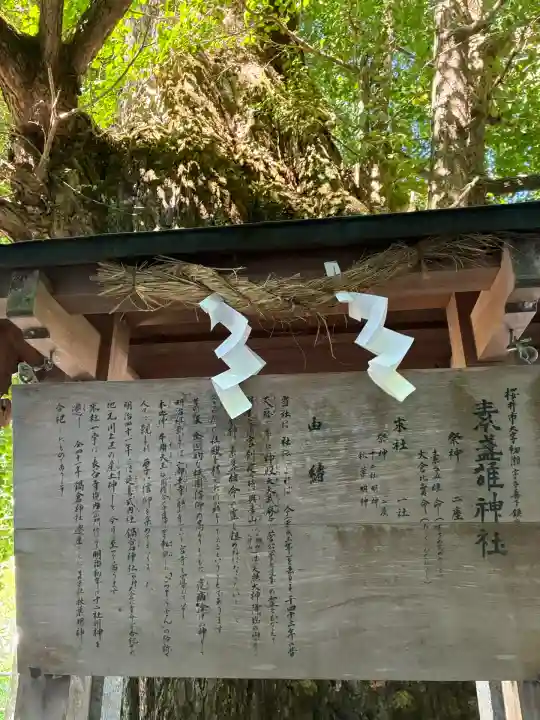

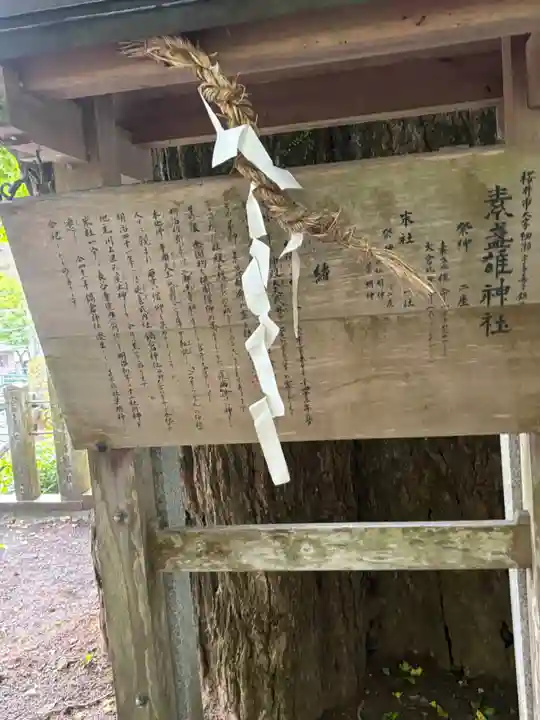

《由緒書きと大銀杏》

👁チェックポイント‼️

御祭神には社名にもなった素戔嗚尊さまともうお一方、大倉比売命さまとあります。この方はもともと式内社である鍋倉神社に祀られていた神様で、明治の神社合祀政策によってこちらに合祀されました。

現在、鍋倉神社は別のお社として再興しています。

奈良県桜井市の與喜山の麓に鎮座されています。

與喜山中腹には與喜天満神社が鎮座されています。

また、大和川を挟んで向かい側に長谷寺があります。

與喜天満神社のHPによりますと、與喜山は古代は大泊瀬山と呼ばれ、天照大御神が降臨されたところとして伝えられているとのことです。與喜天満神社境内には、天照大御神が御祭神であるとされる「磐座の鵝形石」が鎮座されています。

天暦二年七月(948年)に與喜天満宮が創祀されたおりに、麓に天照大御神の弟神である素盞雄命を祀ったのが創祀と伝えられているとのことです。

明治四十一年に延喜式内社堝倉神社(大和國城上郡)が合祀されたとのことです。

参拝したのは十一月末で、境内の大銀杏の黄色い葉が散り始め、絨毯のようになっていました。

感謝です!!拝。

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ