たいまでら

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方當麻寺のお参りの記録(1回目)

投稿日:2022年07月24日(日) 15時01分02秒

参拝:2022年7月吉日

奈良県の寺院巡りの7寺目は、6寺目の北葛城郡広陵町から南西の葛城市に在る當麻寺(たいまでら)です。今回の最後となります。

真言宗と浄土宗で、本尊は当麻曼荼羅。

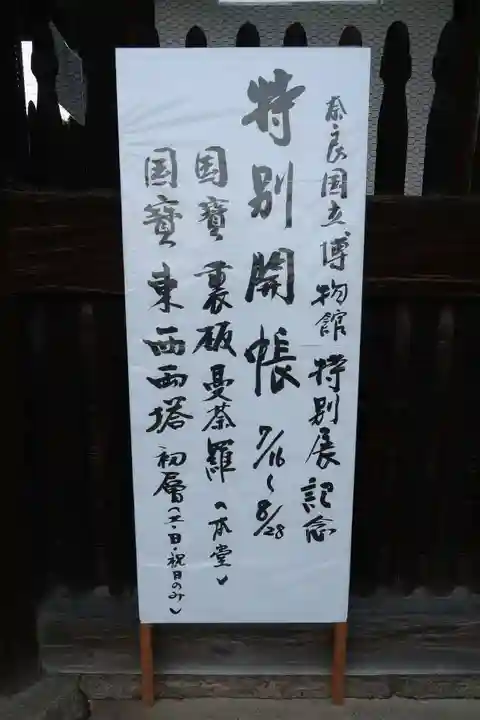

約2年前に参拝していますが、国宝の東塔と西塔の両塔の初層開帳が行われるため訪れました。(7/16~8/28の土日祝のみ、無料)

聖徳太子の弟の麻呂子親王が612年に創建した禅林寺を、681年に当地に遷したと伝わります。白鳳時代から天平時代に掛けて伽藍を完成させたと考えられています。弘法大師が参籠し真言宗となり、南北朝時代に浄土宗も入り、両宗を奉じています。

広い境内ですが本坊は無く、塔頭として中将姫伝説で有名な中之坊、護念院、西南院、奥院、等あります。

前回は中之坊と奥院を参拝しましたが(それぞれ拝観料が必要)、今回はパスして本堂、講堂、金堂、西塔、東塔を拝観しました。(本堂内陣+講堂+金堂の拝観料は500円)

まあ、それにしても国宝、重文の宝庫です。

當麻寺には駐車場がありませんので、東側を南北に走る国道沿いにある市営駐車場に停めて向かいました。参道はほぼ平坦路で、仁王門前の石段も少なく割と楽に行けます。仁王門の阿形は不在で吽形のみ、仁王門をくぐると境内。先ずは初層開帳の東塔と西塔へ。創建当時の東西両塔が現存しているのは国内でここのみ、東塔は奈良時代の建立で西塔は平安時代の建立、東塔は法隆寺、法起寺、薬師寺についで4番目に古い。初層内部は壁か柱に仏画とか描かれているのかなと思いきや、特に無しで正直ちょっと期待外れ。(きっと私が見方、楽しみ方をわかっていないのでしょうね。)

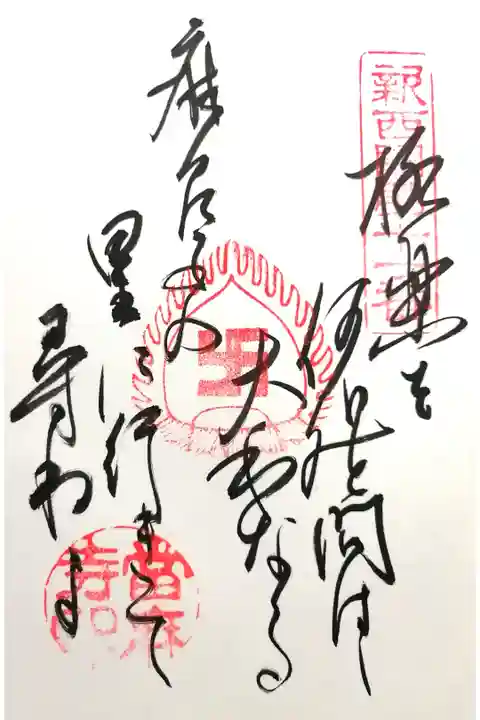

さあ、それでは本堂と講堂と金堂の仏像を観に行きます。本堂へ行って拝観料を支払って、併せて御朱印をお願いしました。

本堂内陣に入ると一般的には仏像がある所に曼荼羅、そう曼荼羅が本尊なんです。弘法大師や役行者像の他に、織姫観音と云われる十一面観音立像(重文)が安置してあります。曼荼羅厨子の背面の「裏板曼荼羅」(板貼りした曼荼羅を剥がした際に、板に剥がれた曼荼羅の跡が残ったもの)も特別開帳されていました。(暗くて余り良くわからなかった。)御朱印を受け取り、次に講堂へ。中尊は阿弥陀如来坐像、右側手前に妙幢菩薩立像と阿弥陀如来坐像、奥に不動明王立像と多聞天立像、左側手前に千手観音立像と不動明王立像、奥に地蔵菩薩立像の8躯が安置してあります。内4躯が重文であり壮観です。講堂を出て金堂へ。中尊は弥勒菩薩坐像。高さ2.2m、国内最古の塑像(簡単に云えば粘土)で国宝、当寺創建時の7世紀末頃の作とみられています。四方に四天王像。重文、国内最古の乾漆像。異国人の顔付きです。(多聞天のみ鎌倉時代に木造に変更)

最後に前回見逃した薬師堂(重文)へ。境内を出て直ぐの所に在ります。残念ながら内部は観れず外観のみでした。

尚、先に行った百済寺の御朱印は、こちらの塔頭の西南院で頂けるそうてすが、御朱印だけのために伺うのはやめ、また次の機会にしました。

真言宗と浄土宗で、本尊は当麻曼荼羅。

約2年前に参拝していますが、国宝の東塔と西塔の両塔の初層開帳が行われるため訪れました。(7/16~8/28の土日祝のみ、無料)

聖徳太子の弟の麻呂子親王が612年に創建した禅林寺を、681年に当地に遷したと伝わります。白鳳時代から天平時代に掛けて伽藍を完成させたと考えられています。弘法大師が参籠し真言宗となり、南北朝時代に浄土宗も入り、両宗を奉じています。

広い境内ですが本坊は無く、塔頭として中将姫伝説で有名な中之坊、護念院、西南院、奥院、等あります。

前回は中之坊と奥院を参拝しましたが(それぞれ拝観料が必要)、今回はパスして本堂、講堂、金堂、西塔、東塔を拝観しました。(本堂内陣+講堂+金堂の拝観料は500円)

まあ、それにしても国宝、重文の宝庫です。

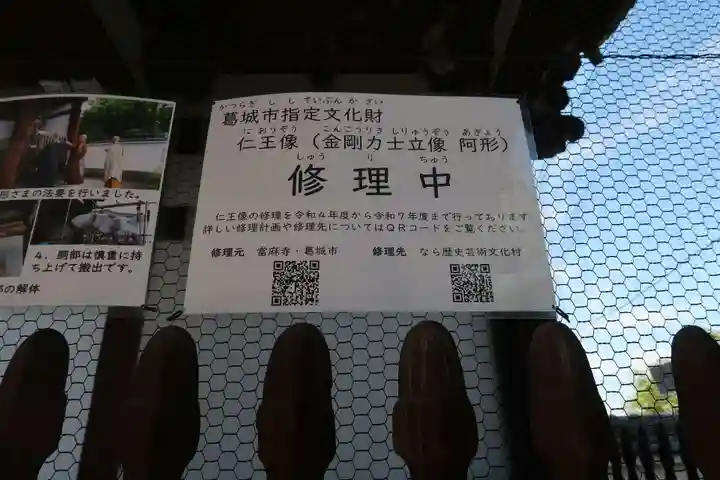

當麻寺には駐車場がありませんので、東側を南北に走る国道沿いにある市営駐車場に停めて向かいました。参道はほぼ平坦路で、仁王門前の石段も少なく割と楽に行けます。仁王門の阿形は不在で吽形のみ、仁王門をくぐると境内。先ずは初層開帳の東塔と西塔へ。創建当時の東西両塔が現存しているのは国内でここのみ、東塔は奈良時代の建立で西塔は平安時代の建立、東塔は法隆寺、法起寺、薬師寺についで4番目に古い。初層内部は壁か柱に仏画とか描かれているのかなと思いきや、特に無しで正直ちょっと期待外れ。(きっと私が見方、楽しみ方をわかっていないのでしょうね。)

さあ、それでは本堂と講堂と金堂の仏像を観に行きます。本堂へ行って拝観料を支払って、併せて御朱印をお願いしました。

本堂内陣に入ると一般的には仏像がある所に曼荼羅、そう曼荼羅が本尊なんです。弘法大師や役行者像の他に、織姫観音と云われる十一面観音立像(重文)が安置してあります。曼荼羅厨子の背面の「裏板曼荼羅」(板貼りした曼荼羅を剥がした際に、板に剥がれた曼荼羅の跡が残ったもの)も特別開帳されていました。(暗くて余り良くわからなかった。)御朱印を受け取り、次に講堂へ。中尊は阿弥陀如来坐像、右側手前に妙幢菩薩立像と阿弥陀如来坐像、奥に不動明王立像と多聞天立像、左側手前に千手観音立像と不動明王立像、奥に地蔵菩薩立像の8躯が安置してあります。内4躯が重文であり壮観です。講堂を出て金堂へ。中尊は弥勒菩薩坐像。高さ2.2m、国内最古の塑像(簡単に云えば粘土)で国宝、当寺創建時の7世紀末頃の作とみられています。四方に四天王像。重文、国内最古の乾漆像。異国人の顔付きです。(多聞天のみ鎌倉時代に木造に変更)

最後に前回見逃した薬師堂(重文)へ。境内を出て直ぐの所に在ります。残念ながら内部は観れず外観のみでした。

尚、先に行った百済寺の御朱印は、こちらの塔頭の西南院で頂けるそうてすが、御朱印だけのために伺うのはやめ、また次の機会にしました。

御朱印(ご詠歌)

仁王門

吽形

阿形は不在

阿形は令和7年度まで修理

梵鐘(国宝)

皆さん素通りされる

皆さん素通りされる

西塔(国宝)

東塔(国宝)

東塔から見た伽藍

手水

本堂(曼荼羅堂)(国宝)

本尊・当麻曼荼羅(根本曼荼羅は国宝、非公開)

(曼荼羅の厨子も須弥壇も国宝)

堂内写真はネットから転載

(曼荼羅の厨子も須弥壇も国宝)

堂内写真はネットから転載

講堂(重文)

講堂内の諸像(重文が4躯)

金堂(重文)

弥勒菩薩(国宝)

四天王像(重文)

石燈籠(重文)日本最古

薬師堂(重文)

すてき

投稿者のプロフィール

nomuten1427投稿

仏像の造形美に惹かれて、主に寺院に参拝しております。 御朱印収集はしておりませんが、あれば頂戴します。但し、お洒落な、手の込んだ限定御朱印などは余り頂戴しませんので悪しからずです。(限定御朱印は...もっと読む

ホトカミ見ました! で広がるご縁

ホトカミを見てお参りされた際は、もし話す機会があれば住職さんに、「ホトカミ見てお参りしました!」とお伝えください。

住職さんも、ホトカミを通じてお参りされる方がいるんだなぁと、ホトカミ無料公式登録して、情報を発信しようという気持ちになるかもしれませんし、

「ホトカミ見ました!」きっかけで豊かな会話が生まれたら、ホトカミ運営の私たちも嬉しいです。