ほうりんじ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方法輪寺のお参りの記録(1回目)

投稿日:2024年01月21日(日) 16時54分54秒

参拝:2024年1月吉日

【妙見山(みょうけんざん)法輪寺(ほうりんじ)】

本尊:薬師如来

宗派:聖徳宗

開基:1.山背大兄王(やましろのおおえのおう) 2.百済開法師・圓明法師・下氷新物(しもつひのにいもの)

法輪寺は三井寺(みいでら)とも呼ばれ、創建については、2つの説がある。1つは622(推古30)年、聖徳太子の病気平癒を願い、長子の山背大兄王らが建立したというもの、1つは670(天智9)年の斑鳩寺焼失後、圓明法師らが建立したというものである。

1645(正保2)年、伽藍は台風により倒壊し三重塔だけが残ったが、江戸時代中期に寳祐上人(ほうゆうしょうにん)らによって復興が進められた。明治期には三重塔が国宝にされたが、1994(昭和19)年、三重塔は落雷で焼失した。

1950(昭和25)年に法隆寺が法相宗から独立して聖徳宗を設立すると法起寺とともに聖徳宗に改めている。

大和路秀麗 八十八面観音巡礼 で参拝。

本尊:薬師如来

宗派:聖徳宗

開基:1.山背大兄王(やましろのおおえのおう) 2.百済開法師・圓明法師・下氷新物(しもつひのにいもの)

法輪寺は三井寺(みいでら)とも呼ばれ、創建については、2つの説がある。1つは622(推古30)年、聖徳太子の病気平癒を願い、長子の山背大兄王らが建立したというもの、1つは670(天智9)年の斑鳩寺焼失後、圓明法師らが建立したというものである。

1645(正保2)年、伽藍は台風により倒壊し三重塔だけが残ったが、江戸時代中期に寳祐上人(ほうゆうしょうにん)らによって復興が進められた。明治期には三重塔が国宝にされたが、1994(昭和19)年、三重塔は落雷で焼失した。

1950(昭和25)年に法隆寺が法相宗から独立して聖徳宗を設立すると法起寺とともに聖徳宗に改めている。

大和路秀麗 八十八面観音巡礼 で参拝。

【表門】

【三重塔】

落雷による焼失から31年。三重塔は、1975(昭和50)年に竣工。

落雷による焼失から31年。三重塔は、1975(昭和50)年に竣工。

【三重塔】

【三重塔】

【金堂】

【金堂】

【講堂】

【講堂中庭】

【妙見堂】

星のお堂。北辰(北極星)を仏格化した仏様、妙見菩薩が安置されています。

星のお堂。北辰(北極星)を仏格化した仏様、妙見菩薩が安置されています。

【扁額】

【地蔵堂】

【鐘楼】

【石仏】

【庫裏】

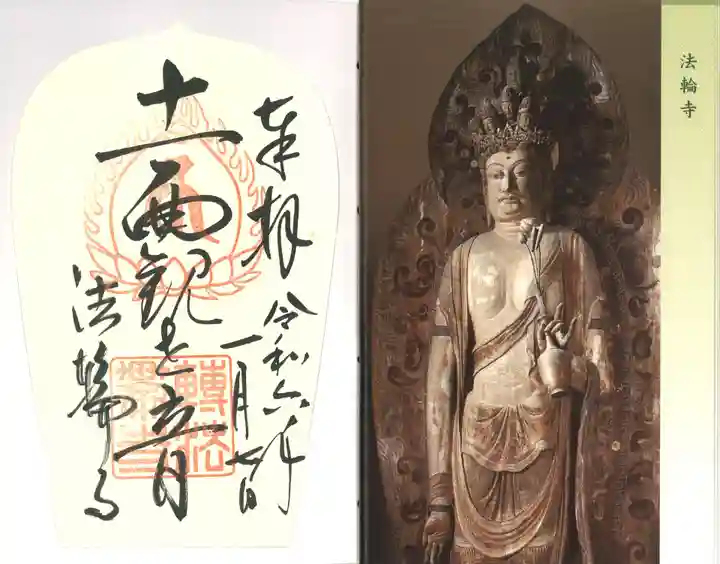

【十一面観音立像:参拝朱印帳】

★聖徳太子が霊木を刻んで造ったと伝わる★

講堂にお祀りされる十一面観音像は約4mの大きなお像で、 杉の一木造。大きな眼にしっかりとしたお鼻、厚い唇はエキゾチックで、 金泥の残る宝冠がとてもよくお似合いです。寺伝によると、その昔、 妙見山(みょうけんやま)の奥の院近くの霊木が光り輝き、不可思議な声が聞こえてきたそうで、 聖徳太子がその霊木を刻み、三日三晩で造り上げたといいます。江戸時代には観音堂のご本尊で、 厄払いの観音さまとして信仰されていました。(HP大和路秀麗 八十八面観音巡礼より)

★聖徳太子が霊木を刻んで造ったと伝わる★

講堂にお祀りされる十一面観音像は約4mの大きなお像で、 杉の一木造。大きな眼にしっかりとしたお鼻、厚い唇はエキゾチックで、 金泥の残る宝冠がとてもよくお似合いです。寺伝によると、その昔、 妙見山(みょうけんやま)の奥の院近くの霊木が光り輝き、不可思議な声が聞こえてきたそうで、 聖徳太子がその霊木を刻み、三日三晩で造り上げたといいます。江戸時代には観音堂のご本尊で、 厄払いの観音さまとして信仰されていました。(HP大和路秀麗 八十八面観音巡礼より)

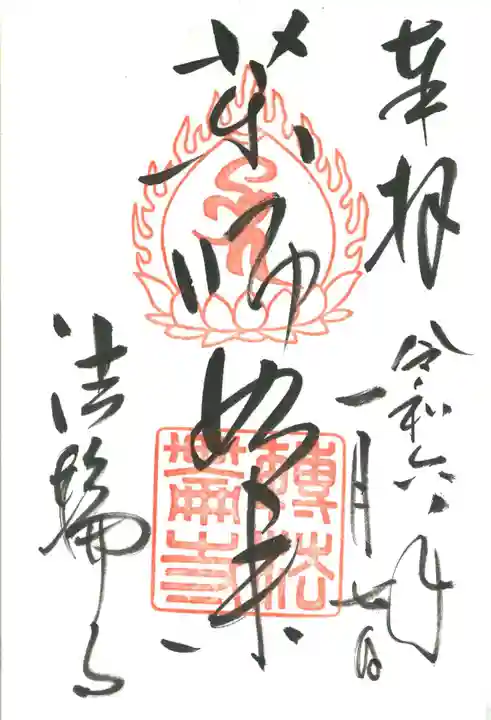

【御朱印】

すてき

ホトカミ見ました! で広がるご縁

ホトカミを見てお参りされた際は、もし話す機会があれば住職さんに、「ホトカミ見てお参りしました!」とお伝えください。

住職さんも、ホトカミを通じてお参りされる方がいるんだなぁと、ホトカミ無料公式登録して、情報を発信しようという気持ちになるかもしれませんし、

「ホトカミ見ました!」きっかけで豊かな会話が生まれたら、ホトカミ運営の私たちも嬉しいです。