いづはらはちまんぐうじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

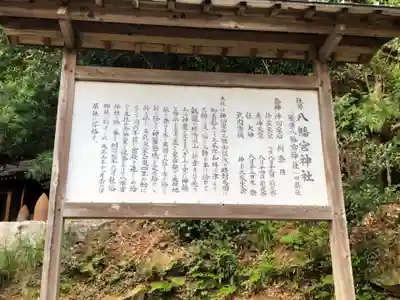

楽しみ方厳原八幡宮神社の御由緒・歴史

| ご祭神 | 《主祭神》 応神天皇 神功皇后 仲哀天皇 姫大神 武内宿禰 | |

|---|---|---|

| 創建時代 | 天武天皇六年(677年) | |

| ご由緒 | 本社は神功皇后三韓征伐の時対馬国に御着船ありて上県郡和珥の津より三韓に渡り給ひ、三韓を平げ給ひて凱旋の時、清水山にて行幸ありて此の山は神霊の止まるべき山と宜ひ神鏡と幣帛を岩上に置き、皇后親から天神地祇を祭りて永く異国の寇を守り給へと祈り給ひて、神籬磐境定め給ひし所と伝ふ。天武天皇白鳳四年の勅によりて、同六年茲に宮殿を造らしめ給ひて五柱の御神霊を鎮祭ありて八幡宮神社と稱し奉る。明治七年六月社格郷社に列せられ、大正五年十一月二十六日県社に昇格す。 |

歴史の写真一覧

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ