天台宗

御朱印・神社お寺の検索サイト

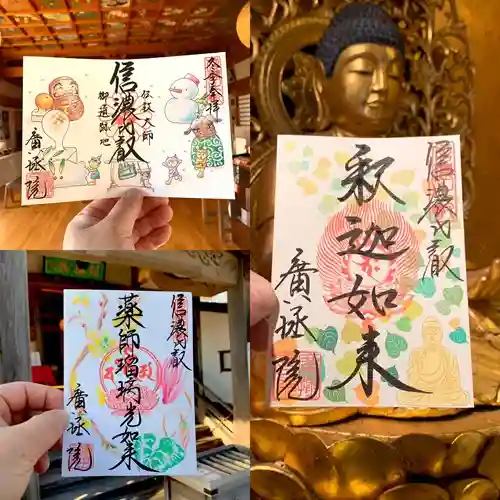

楽しみ方釋尊寺の御由緒・歴史

| 開山・開基 | 行気 |

|---|

歴史の写真一覧

歴史

陸番目に訪れたのは牛に化身して、強欲な婆さまを長野善光寺(天台宗)に連れていったという伝えがある「…

歴史

陸番目に訪れたのは牛に化身して、強欲な婆さまを長野善光寺(天台宗)に連れていったという伝えがある「…

歴史

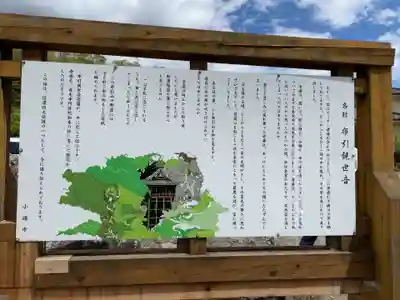

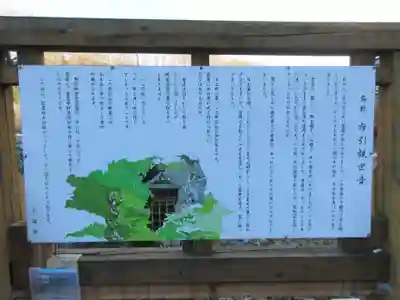

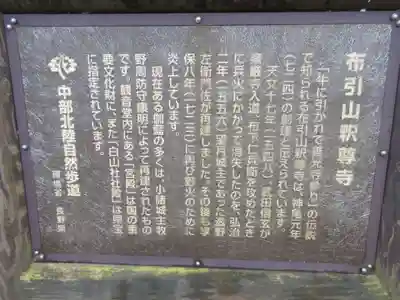

「牛にひかれて善光寺参り」

歴史

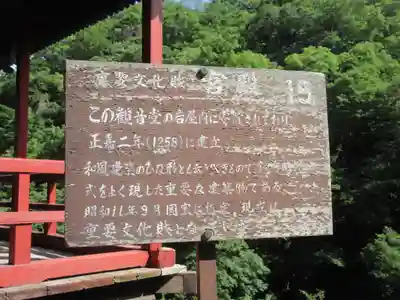

御由緒です。

歴史

駐車場からの登りはとてもキツかった。

…だけど登りきった先には見事な崖観音堂が待ち構えてました。

歴史

駐車場からの登りはとてもキツかった。

…だけど登りきった先には見事な崖観音堂が待ち構えてました。

歴史

駐車場からの登りはとてもキツかった。

…だけど登りきった先には見事な崖観音堂が待ち構えてました。

歴史

駐車場からの登りはとてもキツかった。

…だけど登りきった先には見事な崖観音堂が待ち構えてました。

歴史

駐車場からの登りはとてもキツかった。

…だけど登りきった先には見事な崖観音堂が待ち構えてました。

歴史

駐車場からの登りはとてもキツかった。

…だけど登りきった先には見事な崖観音堂が待ち構えてました。

歴史

駐車場からの登りはとてもキツかった。

…だけど登りきった先には見事な崖観音堂が待ち構えてました。

歴史

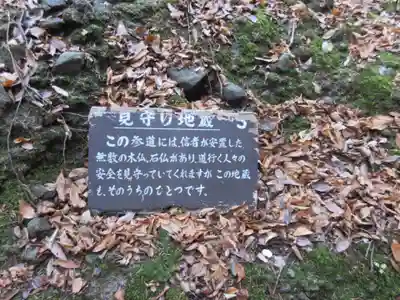

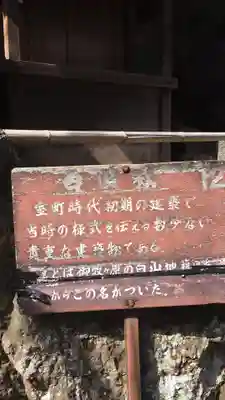

参拝させていただきました。

参道にはところどころに見所の案内板があり、30分程かけてゆっくり登り…

歴史

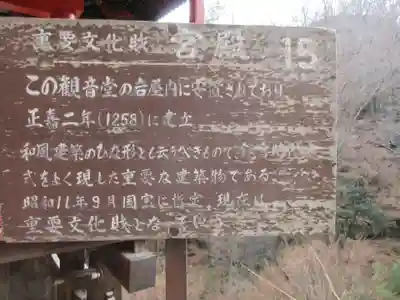

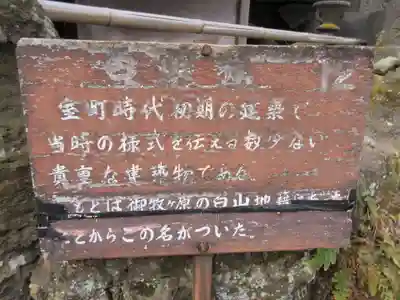

縁起。

歴史

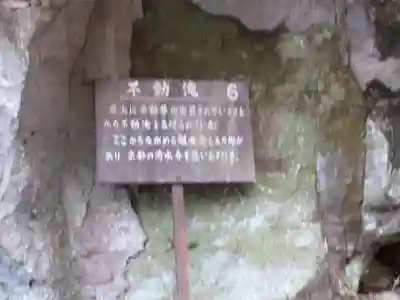

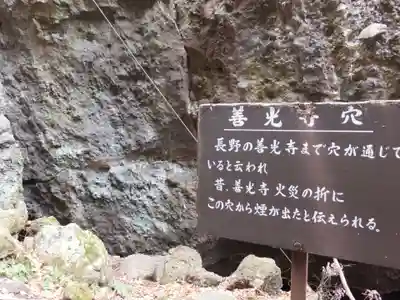

善光寺まで通じる穴の入口

歴史

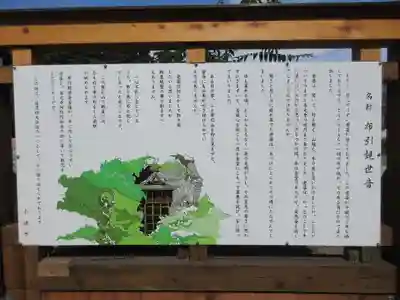

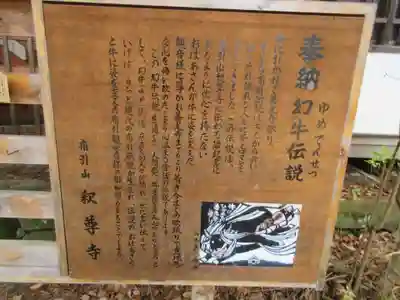

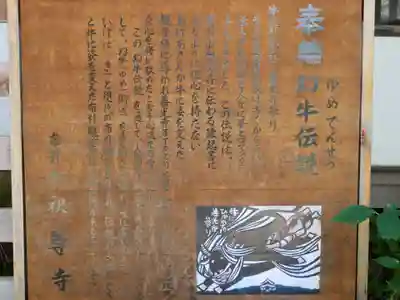

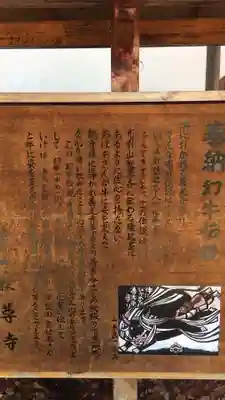

【幻牛伝説】牛に引かれて善光寺参り

昔々、布引山の麓にお婆さんが一人で住んでいました。そのお婆さ…

歴史

【幻牛伝説】牛に引かれて善光寺参り

昔々、布引山の麓にお婆さんが一人で住んでいました。そのお婆さ…

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ