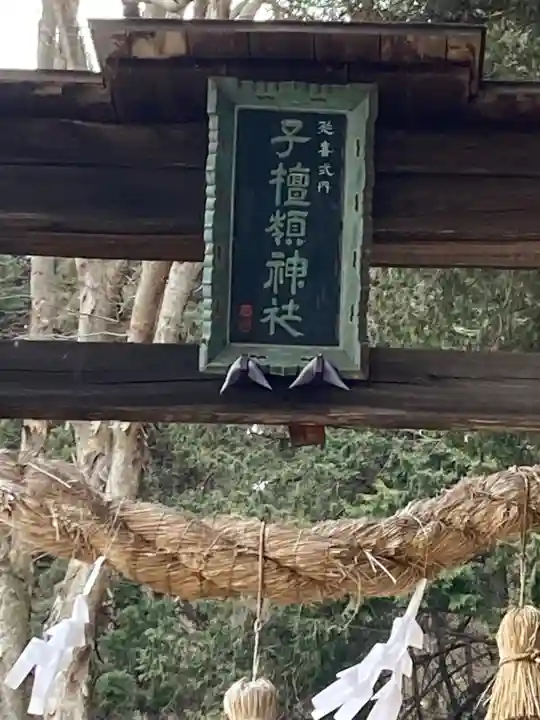

こまゆみねじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

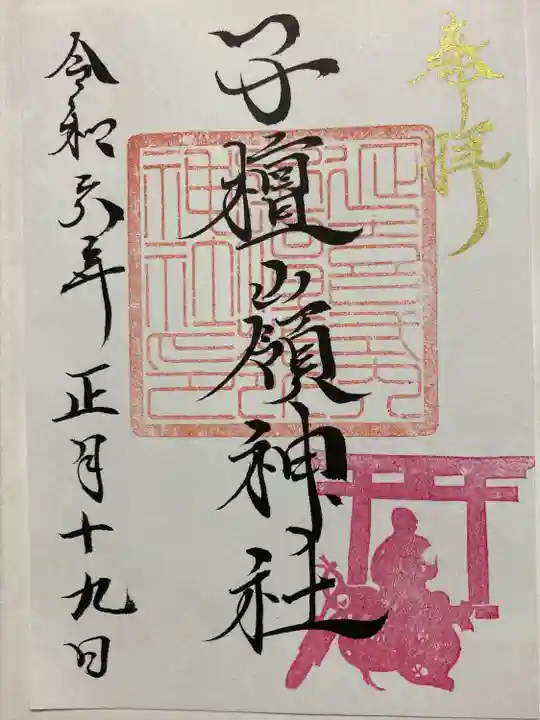

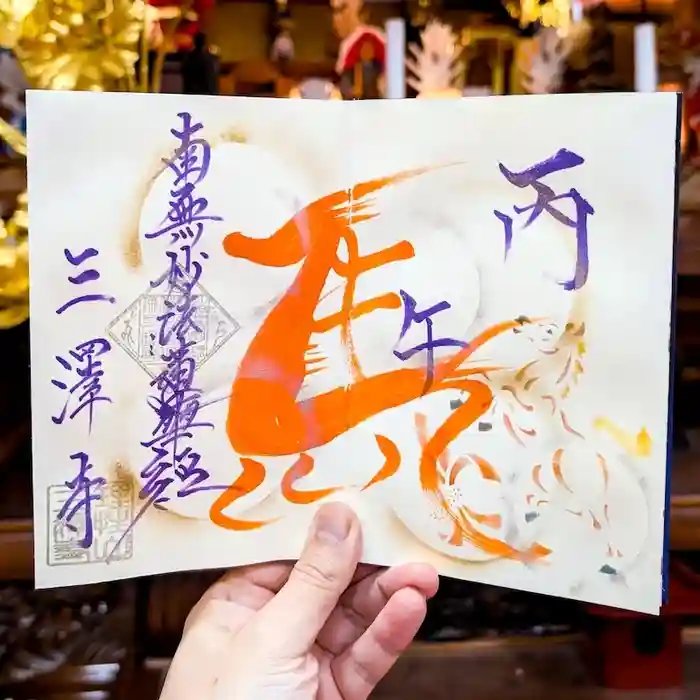

楽しみ方子檀嶺神社のお参りの記録(1回目)

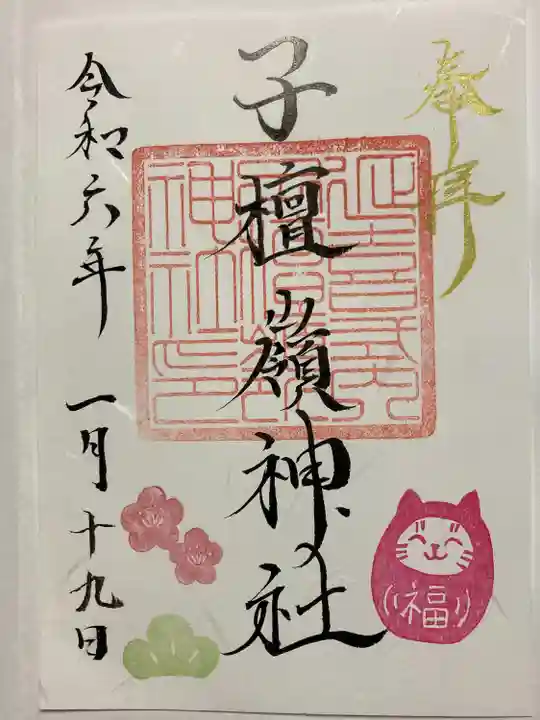

投稿日:2024年01月22日(月) 10時58分57秒

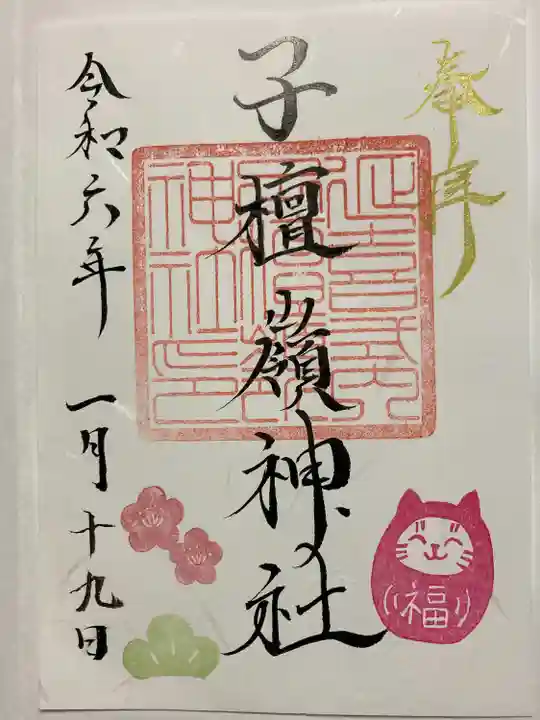

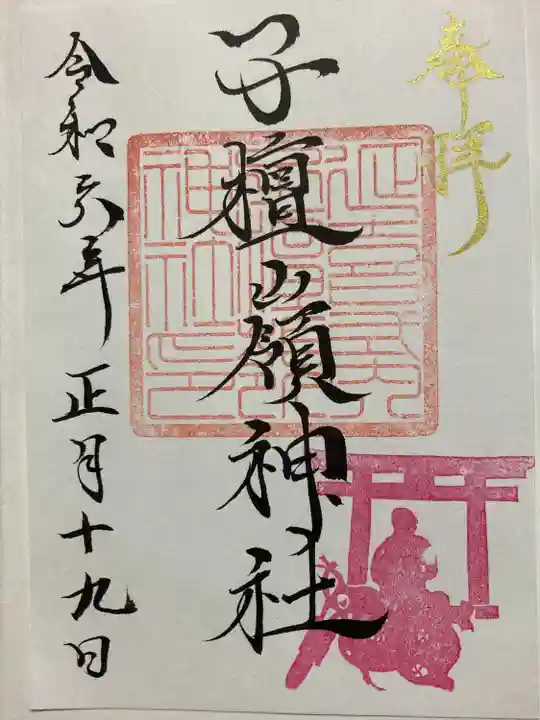

参拝:2024年1月吉日

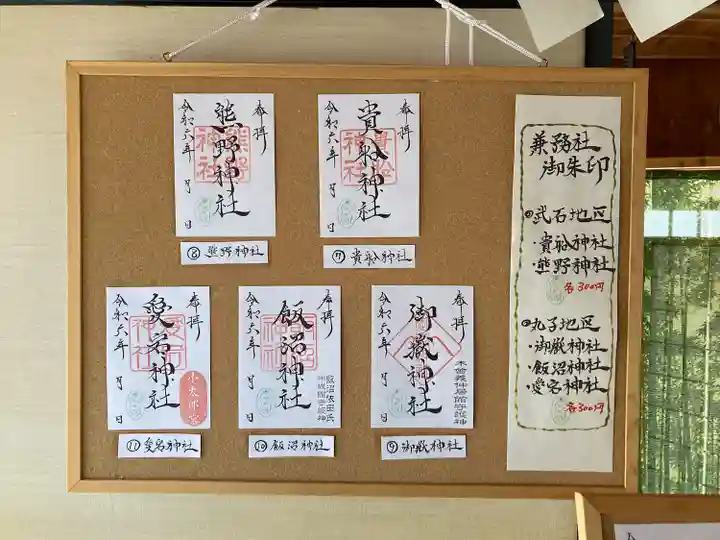

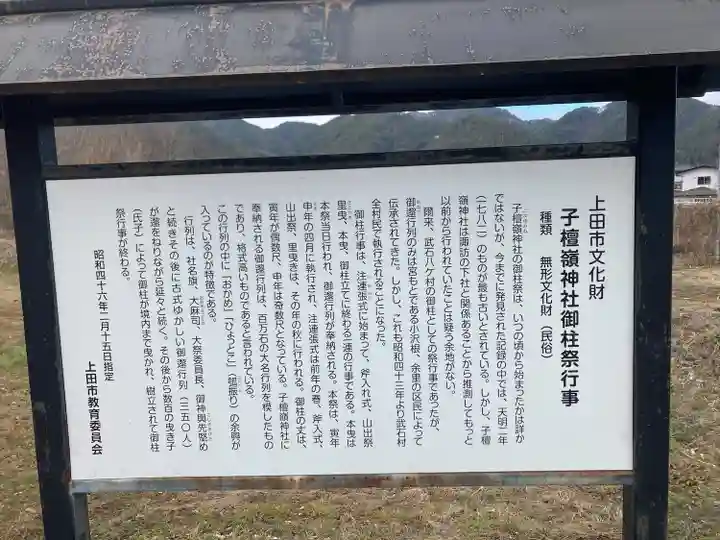

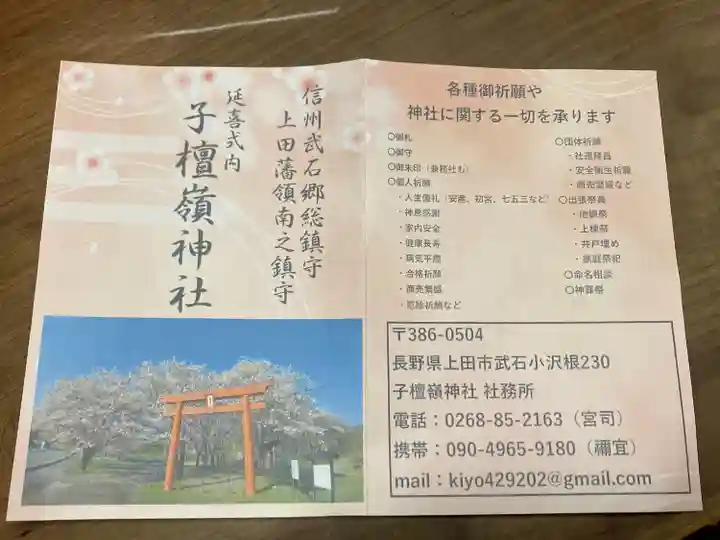

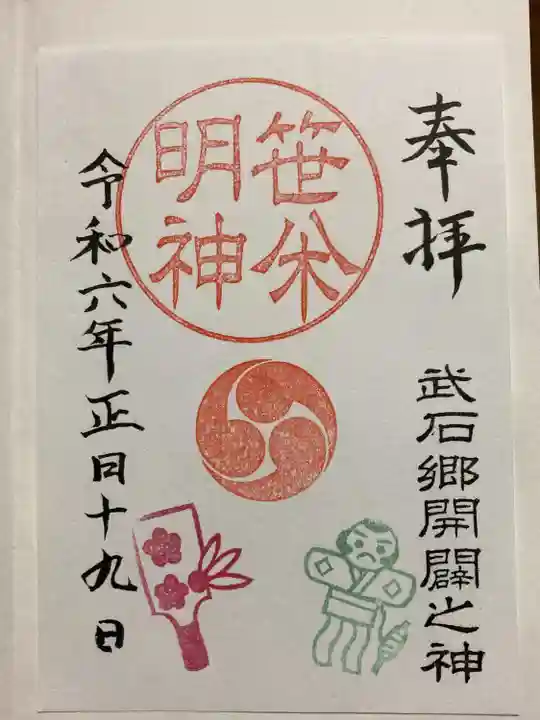

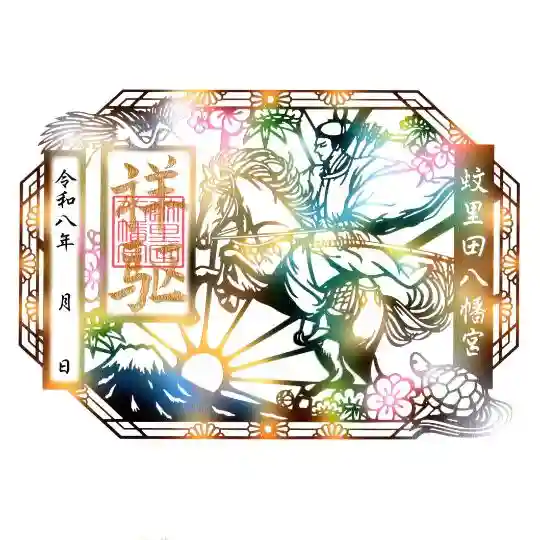

長野県上田市武石に鎮座するこの神社⛩️は、和銅5年(712年)の古社で、古き歴史を感じる建物です。宮司さんは沢山の兼務社をお持ちで、貴船神社、熊野神社、御嶽神社、飯沼神社、愛宕神社の御朱印もこちらで頂けます。また最近では信風巡拝神社の一つとして、オートバイの旅の安全を祈願した御朱印も頂けます。

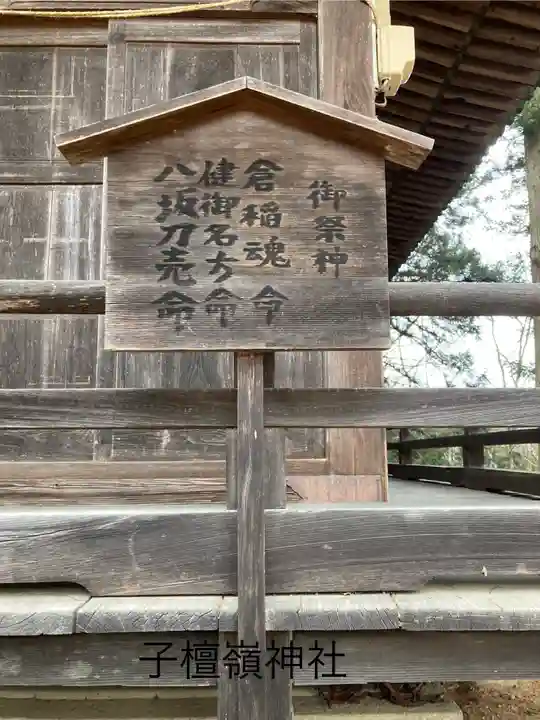

ご祭神

中殿 倉稲魂命(お稲荷様)

左殿 建御名方刀美命(お諏訪様)

右殿 前八坂刀賣命(妻神様)

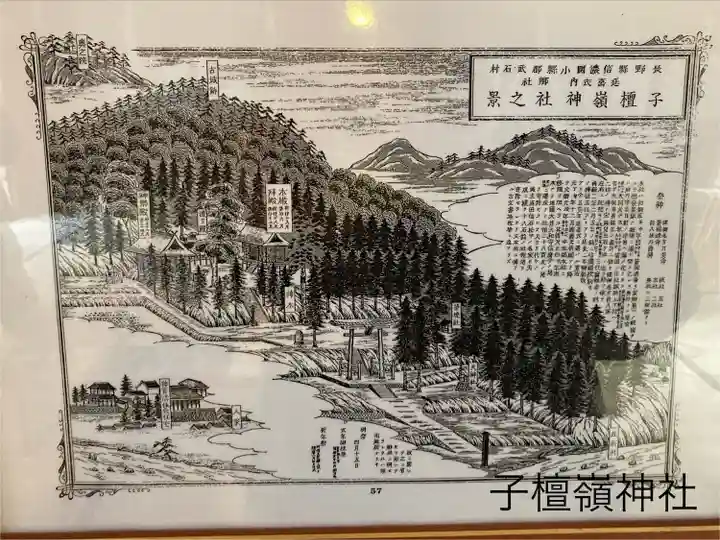

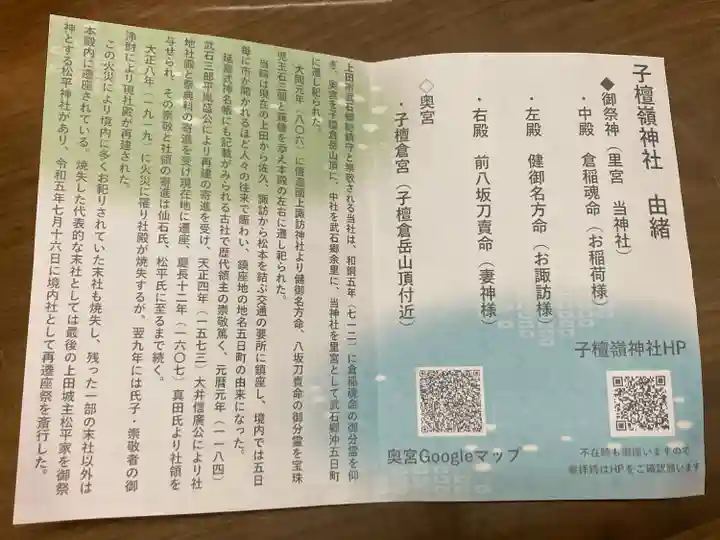

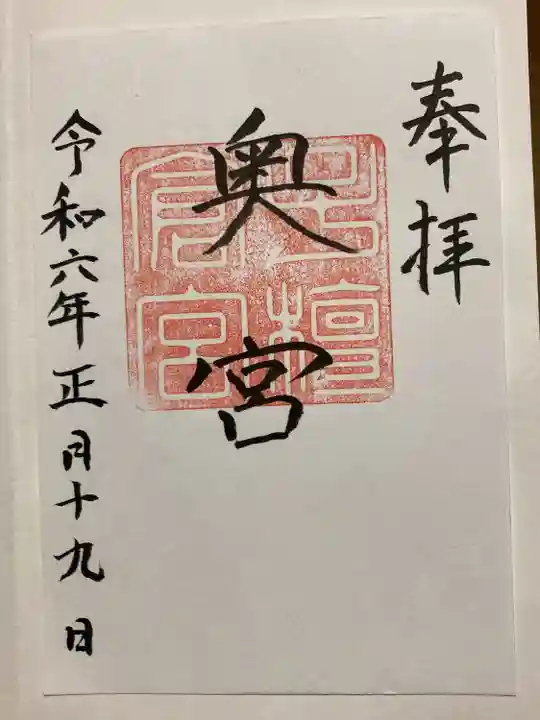

上田市武石郷総鎮守と崇敬される当社は、和銅5年(712)倉稲魂命の御分霊を仰ぎ、奥宮なる子檀倉宮を子檀倉岳山頂に、中社なる駒形神社を武石郷余里に、当神社を里宮として武石郷沖五日町に遷し祀られた。

大同元年(806)3月15日に信濃國上諏訪神社(現在の諏訪大社上社)より建御名方刀美命、前八坂刀賣命の御分霊を宝珠児玉石三個と薙鎌を添え本殿の左右に遷し祀られた。

当時は現在の上田、佐久、諏訪、松本を結ぶ交通の要所に鎮座し、境内では5日毎に市が開かれるほど人々の往来で賑わい、鎮座地の地名五日町の由来になった。

その後天正4年(1573)に依田川の大水害により社殿が流出し、地頭であった武石城主大井信廣公により社地社殿と祭典料の寄進を受け、現在の小沢根の地へ遷し祀られた。

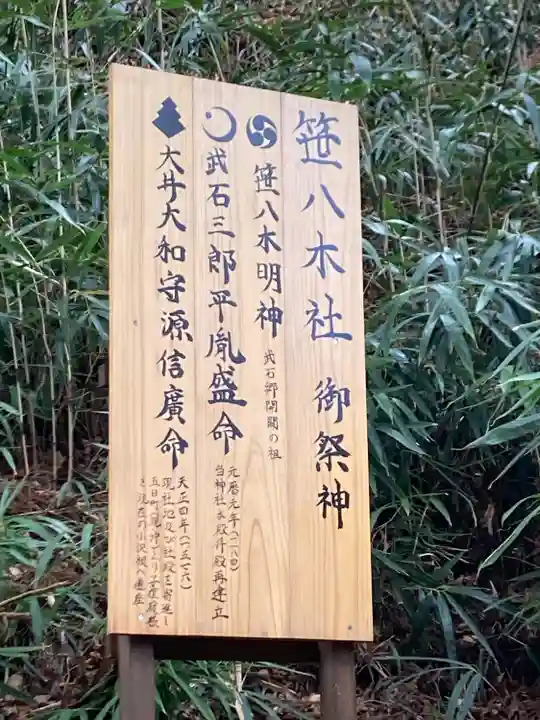

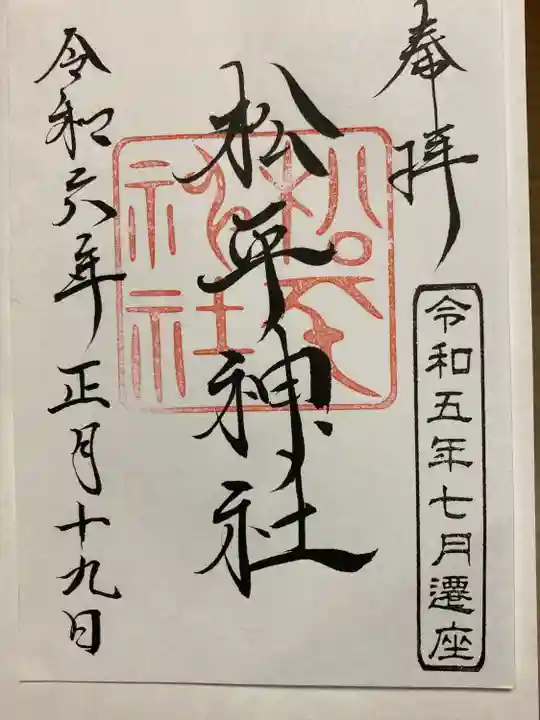

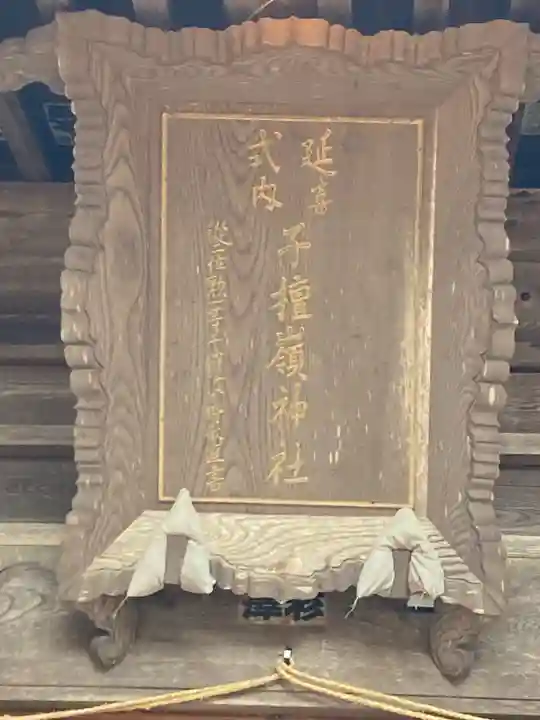

延喜式神名帳にも記載がみられる古社で、歴代領主の崇敬篤く、元歴元年(1184)武石三郎平胤盛公により改修の寄進を受け、天正4年(1573)大井信廣公により社地社殿と祭典料の寄進を受け現在地に遷座、慶長12年(1607)真田氏より社領を与せられ、その崇敬と社領の寄進は仙石氏、松平氏に至るまで続く。

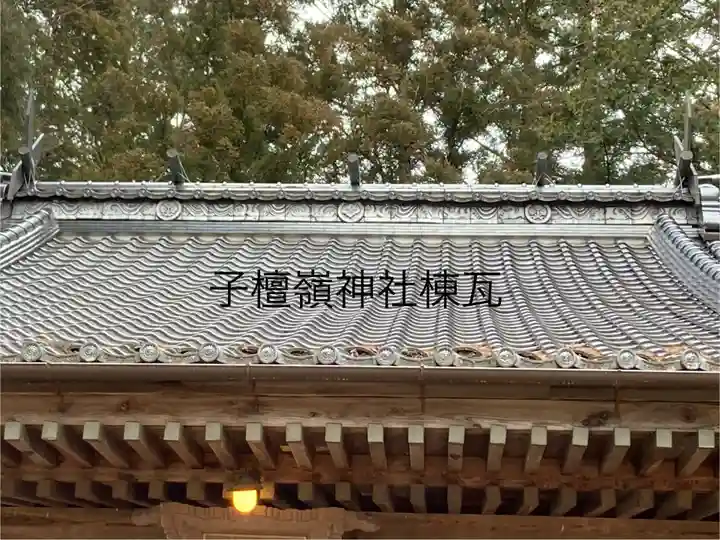

大正8年(1919)に火災に罹り社殿が焼失するが、翌九年には氏子・崇敬者の御浄財により現社殿が再建された。

この火災により境内に数多くお祀りされていた末社も焼失し、残った一部の末社以外は本殿内に遷座されている。

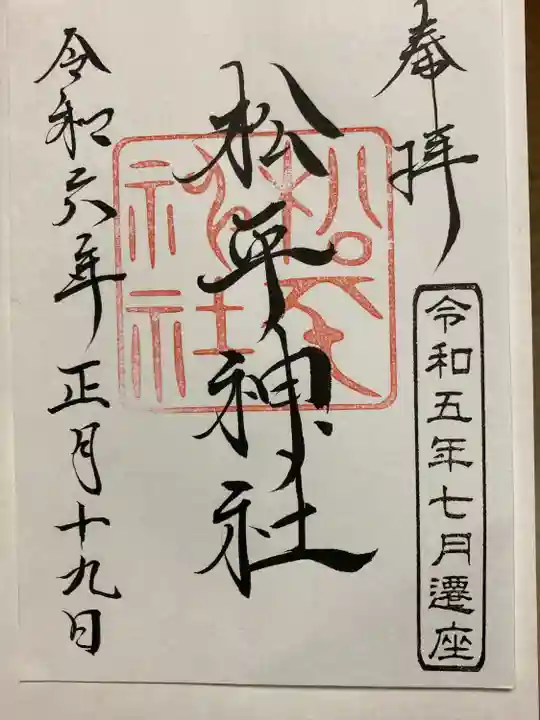

焼失してしまった代表的な末社としては最後の上田城主松平家を御祭神とする松平神社(明治13年10月19日遷座 子爵松平忠正公より御初穂を寄進された)、龍田の大神を御祭神とする風神社、大山祇神など山に関わる神様をお祀りする立山神社を始め、大神宮社、春日大神社、子安大明神、恵比寿之神、愛宕大権現など15社を本殿内に祀っている。

ご祭神

中殿 倉稲魂命(お稲荷様)

左殿 建御名方刀美命(お諏訪様)

右殿 前八坂刀賣命(妻神様)

上田市武石郷総鎮守と崇敬される当社は、和銅5年(712)倉稲魂命の御分霊を仰ぎ、奥宮なる子檀倉宮を子檀倉岳山頂に、中社なる駒形神社を武石郷余里に、当神社を里宮として武石郷沖五日町に遷し祀られた。

大同元年(806)3月15日に信濃國上諏訪神社(現在の諏訪大社上社)より建御名方刀美命、前八坂刀賣命の御分霊を宝珠児玉石三個と薙鎌を添え本殿の左右に遷し祀られた。

当時は現在の上田、佐久、諏訪、松本を結ぶ交通の要所に鎮座し、境内では5日毎に市が開かれるほど人々の往来で賑わい、鎮座地の地名五日町の由来になった。

その後天正4年(1573)に依田川の大水害により社殿が流出し、地頭であった武石城主大井信廣公により社地社殿と祭典料の寄進を受け、現在の小沢根の地へ遷し祀られた。

延喜式神名帳にも記載がみられる古社で、歴代領主の崇敬篤く、元歴元年(1184)武石三郎平胤盛公により改修の寄進を受け、天正4年(1573)大井信廣公により社地社殿と祭典料の寄進を受け現在地に遷座、慶長12年(1607)真田氏より社領を与せられ、その崇敬と社領の寄進は仙石氏、松平氏に至るまで続く。

大正8年(1919)に火災に罹り社殿が焼失するが、翌九年には氏子・崇敬者の御浄財により現社殿が再建された。

この火災により境内に数多くお祀りされていた末社も焼失し、残った一部の末社以外は本殿内に遷座されている。

焼失してしまった代表的な末社としては最後の上田城主松平家を御祭神とする松平神社(明治13年10月19日遷座 子爵松平忠正公より御初穂を寄進された)、龍田の大神を御祭神とする風神社、大山祇神など山に関わる神様をお祀りする立山神社を始め、大神宮社、春日大神社、子安大明神、恵比寿之神、愛宕大権現など15社を本殿内に祀っている。

すてき

投稿者のプロフィール

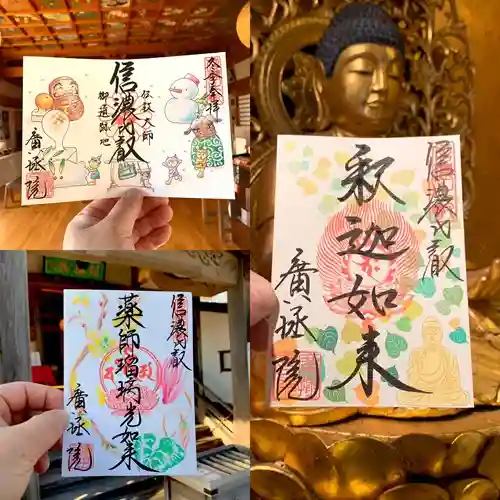

てけてけ548投稿

令和5年に還暦を迎え、祝いにオートバイ(スーパーカブプロ110)をカスタマイズして購入。訪れた先の食事処、名跡、神社、仏閣を散策し、リターンライダーとして楽しんでいます。この度11月から御朱印巡...もっと読む

ホトカミ見ました! で広がるご縁

ホトカミを見てお参りされた際は、もし話す機会があれば神主さんに、「ホトカミ見てお参りしました!」とお伝えください。

神主さんも、ホトカミを通じてお参りされる方がいるんだなぁと、ホトカミ無料公式登録して、情報を発信しようという気持ちになるかもしれませんし、

「ホトカミ見ました!」きっかけで豊かな会話が生まれたら、ホトカミ運営の私たちも嬉しいです。